Staatsoperette Dresden

Apollo-Theater und Deutsche Volksbühne Dresden 1945 - 1949

Apollo-Theater und Deutsche Volksbühne Dresden 1945 - 1949Operettentheater Dresden 1950 - 1958

Im Verband der Staatstheater 1959 - 1967

Die Staatsoperette 1968 - 1989

Das Theater von 1990 - 2003

Die Intendanz Wolfgang Schaller 2003 - 2019

Die Entwicklung der Staatsoperette von 2019 bis 2023

Die Entwicklung der Staatsoperette 2024/25

Bestand im Theaterarchiv Schwarze Dresden

Bildergalerie

Einziges selbstständiges Operettentheater Deutschlands

Operette | Musical | Revue | Oper | Konzert

Das beliebte und traditionsreiche Theater blickte 2022 auf eine 75jährige Geschichte zurück.

Sein einzigartiges Ensemble von Spezialisten in allen Sparten und Bereichen, Genre-prägende zeitgemäße Inszenierungen und intensiver Austausch mit dem Publikum sicherten der Staatsoperette über diese lange Zeit eine führende Position im kulturellen Leben Dresdens und sorgten für ihr internationales Renommee.

Vom Nachkriegsprovisorium in einem umgebauten Gasthof im Stadtteil Leuben bis zum modernen Showtheater im Kraftwerk Mitte war es ein langer Weg. Gepflastert mit materiellen und ideologischen Schwierigkeiten, führte er durch viele Täler immer wieder auf Höhen der Kultur. All die vielseitigen Künstlerinnen und Künstler und erfinderischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Bereiche, die ihn in beispielhaftem Zusammenhalt gingen, jedes Opfer auf sich nahmen und nie den Humor verloren, bekamen stets Rückenwind durch die Beifallsstürme der Dresdner und ihrer Gäste.

Apollo-Theater und Deutsche Volksbühne Dresden 1945 - 1949

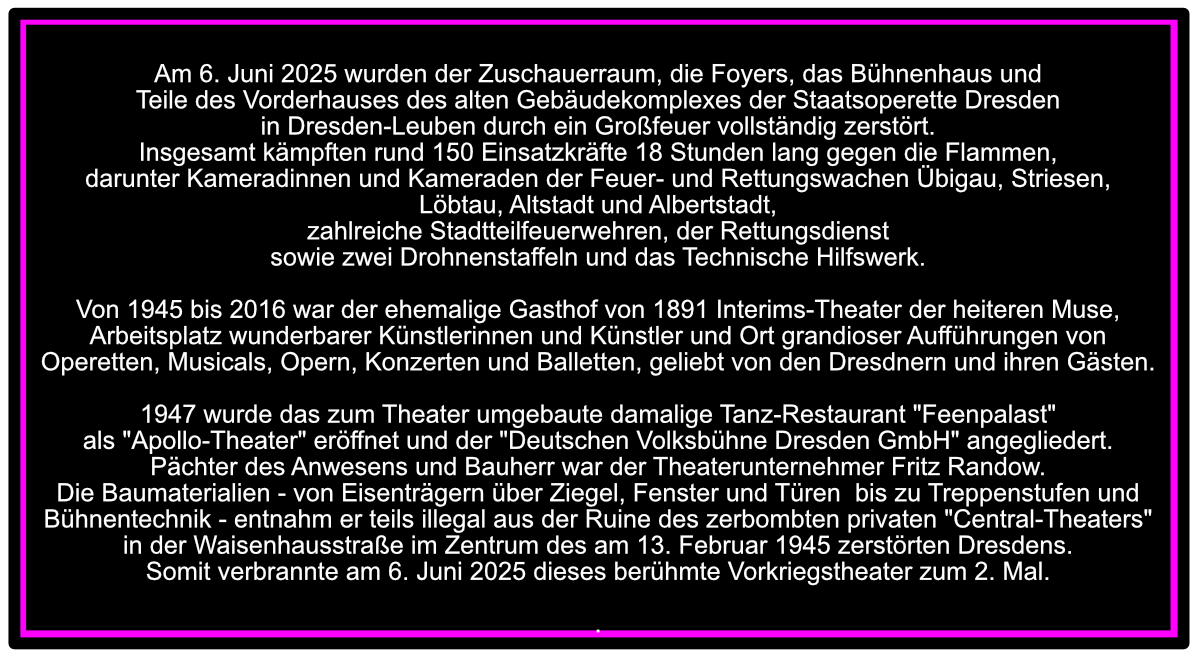

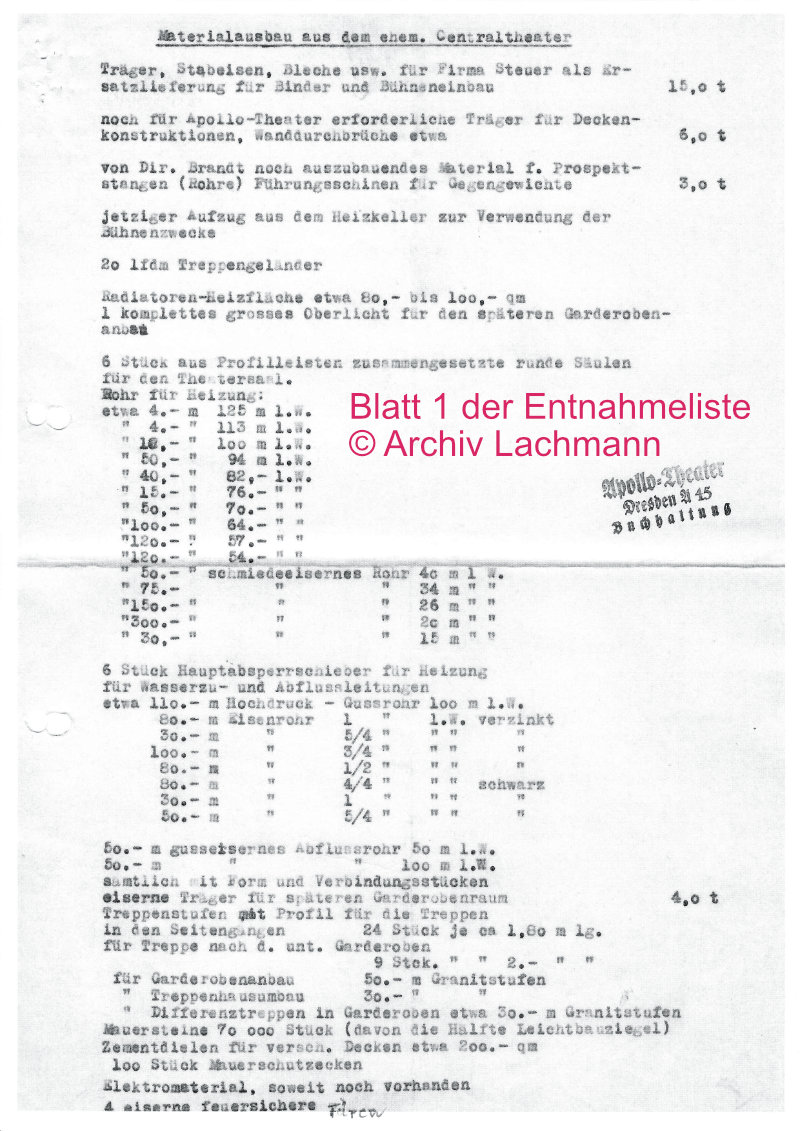

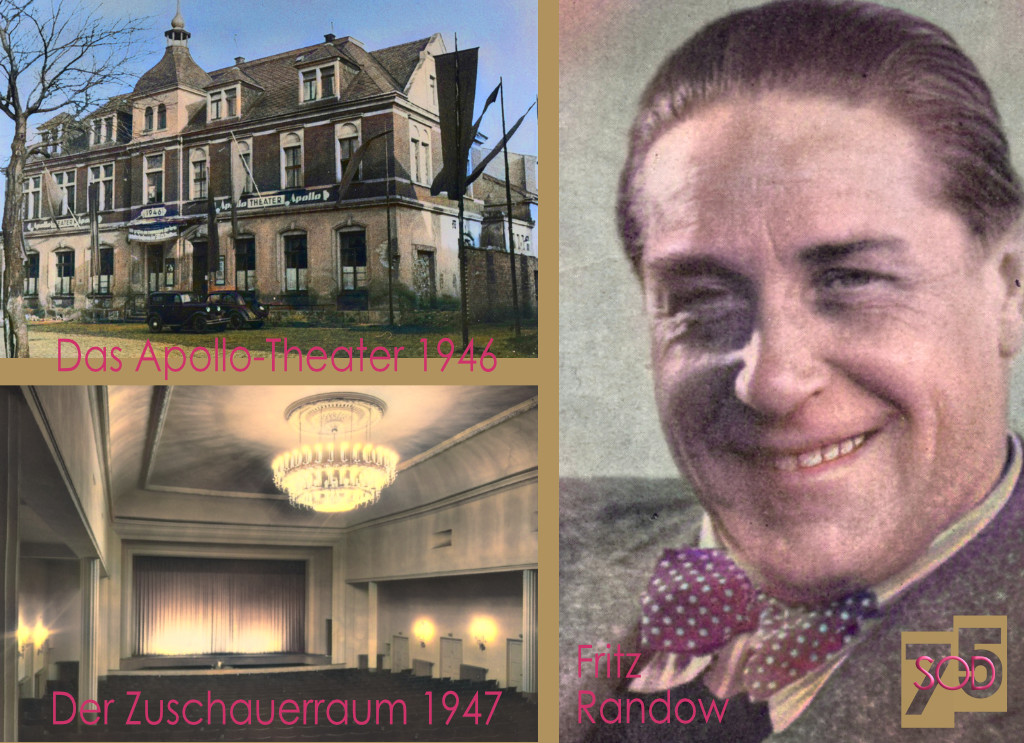

Unmittelbar nach dem katastrophalen Ende des faschistischen Krieges wagten im zu Tode verwundeten Dresden einheimische und zugereiste Kunstschaffende den kulturellen Neuanfang. Unter ihnen war auch der Entertainer und Theaterunternehmer Fritz Randow (geb. 22. Januar 1891 Berlin, gest. 28. Februar 1953 Dresden). Da alle Volkstheater im Zentrum in Schutt und Asche lagen, setzte er sein gesamtes Vermögen ein und pachtete im Juli 1945 den 1889 erbauten Gasthof »Feenpalast« im Stadtteil Leuben, um ihn zu seinem privaten Operettentheater umzubauen. Unter ungeheuren materiellen und bürokratischen Schwierigkeiten verwirklichte Randow seinen Plan. Die unehrenhafte Entlassung aus Pachtvertrag und Direktion des Central-Theaters Ende 1941 empfand er als tiefe Kränkung und Ungerechtigkeit und sah sich im Recht, die Reste dieses Theaters als Entschädigung an sich zu bringen. Aus den Ruinen des »Central-Theaters« und des »Universum-Kinos« im Stadtzentrum (Eigentum der »Aktiengesellschaft für Bauten«) liess er alles brauchbare Baumaterial, Elektrik und die reparable Obermaschinerie der Bühne zum großen Teil illegal, aber mit Billigung der KPD entnehmen und über zehn Kilometer mit Pferdewagen auf seine Baustelle transportieren, denn die Beschaffung von Benzin für Lastwagen war schwierig. Ebenso die Bereitstellung von Baustahl,Holz, Kalk und Arbeitskräften.

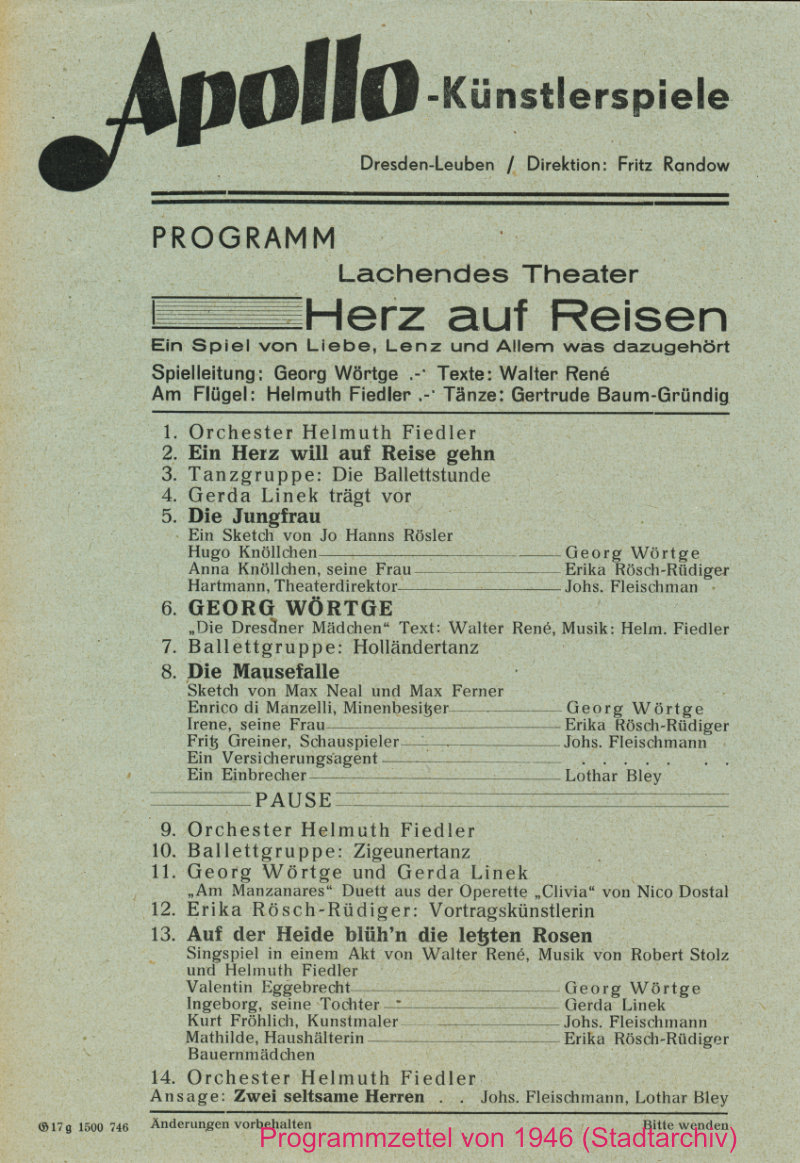

Während die Arbeiten an Bühnenhaus und Großem Saal immer wieder stockten, zog der Kleine Saal bereits seit Weihnachten 1945 als »Apollo-Künstlerspiele« das Publikum an.

Während die Arbeiten an Bühnenhaus und Großem Saal immer wieder stockten, zog der Kleine Saal bereits seit Weihnachten 1945 als »Apollo-Künstlerspiele« das Publikum an.

Lachen, Hoffen, Weiterleben - das war die Devise. Der Hungerwinter 46/47 brachte Bau- und Theaterbetrieb zum Erliegen. Doch ab März 1947 wurde wieder gespielt und mit allen Kräften an der Fertigstellung des Zuschauerraums mit seinen 800 Plätzen, der 27 mal 16 Meter großen Bühne, der meisterhaft gemauerten Bühnenportale, des Orchestergrabens für 50 Musiker und der Garderoben für 100 Künstler gearbeitet.

Lachen, Hoffen, Weiterleben - das war die Devise. Der Hungerwinter 46/47 brachte Bau- und Theaterbetrieb zum Erliegen. Doch ab März 1947 wurde wieder gespielt und mit allen Kräften an der Fertigstellung des Zuschauerraums mit seinen 800 Plätzen, der 27 mal 16 Meter großen Bühne, der meisterhaft gemauerten Bühnenportale, des Orchestergrabens für 50 Musiker und der Garderoben für 100 Künstler gearbeitet.

Als das Theater am 18. August 1947 festlich eröffnet wurde, hielt Gründer Randow seine erste und letzte Ansprache. Die SED hatte ihn längst kaltgestellt und das Haus – ebenso wie die »Constantia« in Cotta – für die neue »Deutsche Volksbühne Dresden GmbH« vereinnahmt. Der erste Bauabschnitt war nicht abgeschlossen, der zweite nicht abzusehen. In fünf Jahren sollten neue Theater im Zentrum stehen. So begann die 69-jährige Geschichte eines Provisoriums.

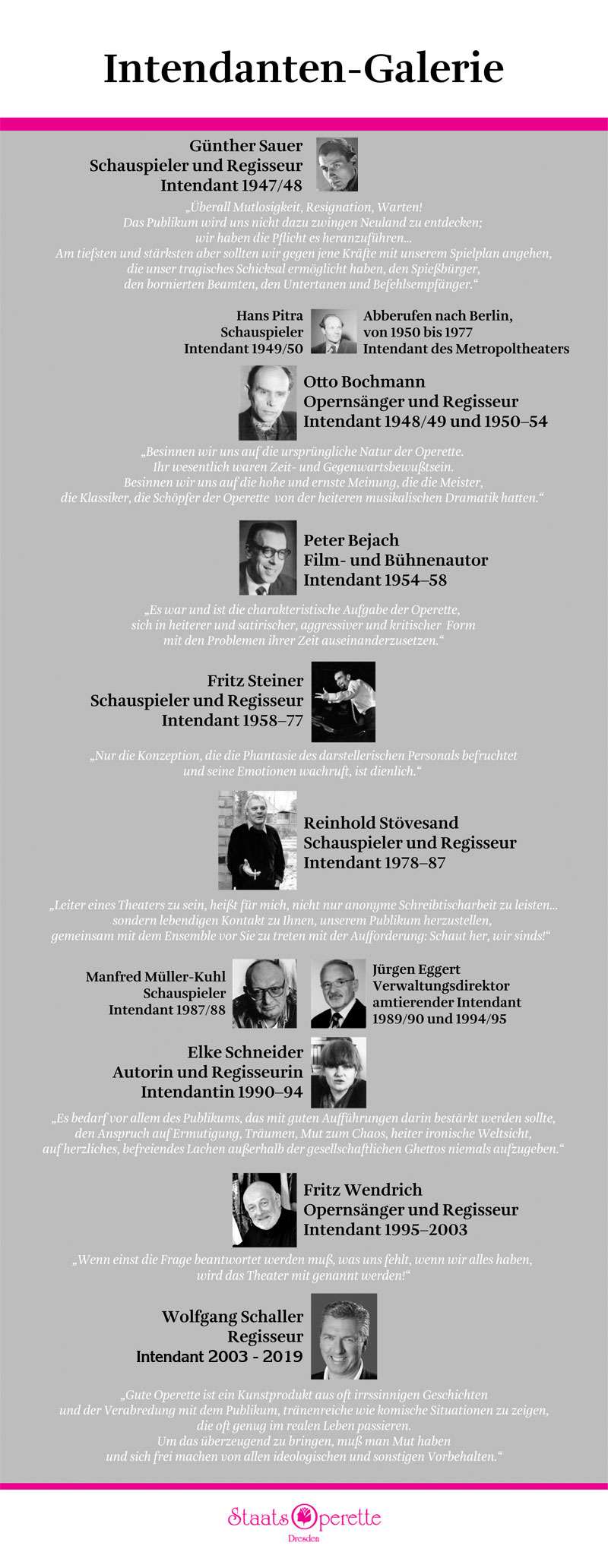

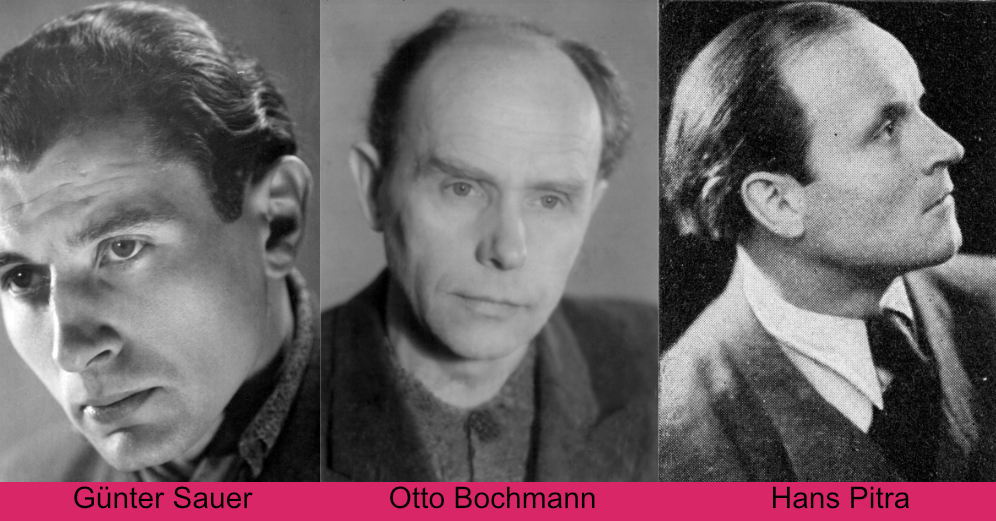

- Erste Intendanten:

Günter Sauer (1947-49), Otto Bochmann, (1948-49) Hans Pitra (1949-1950)

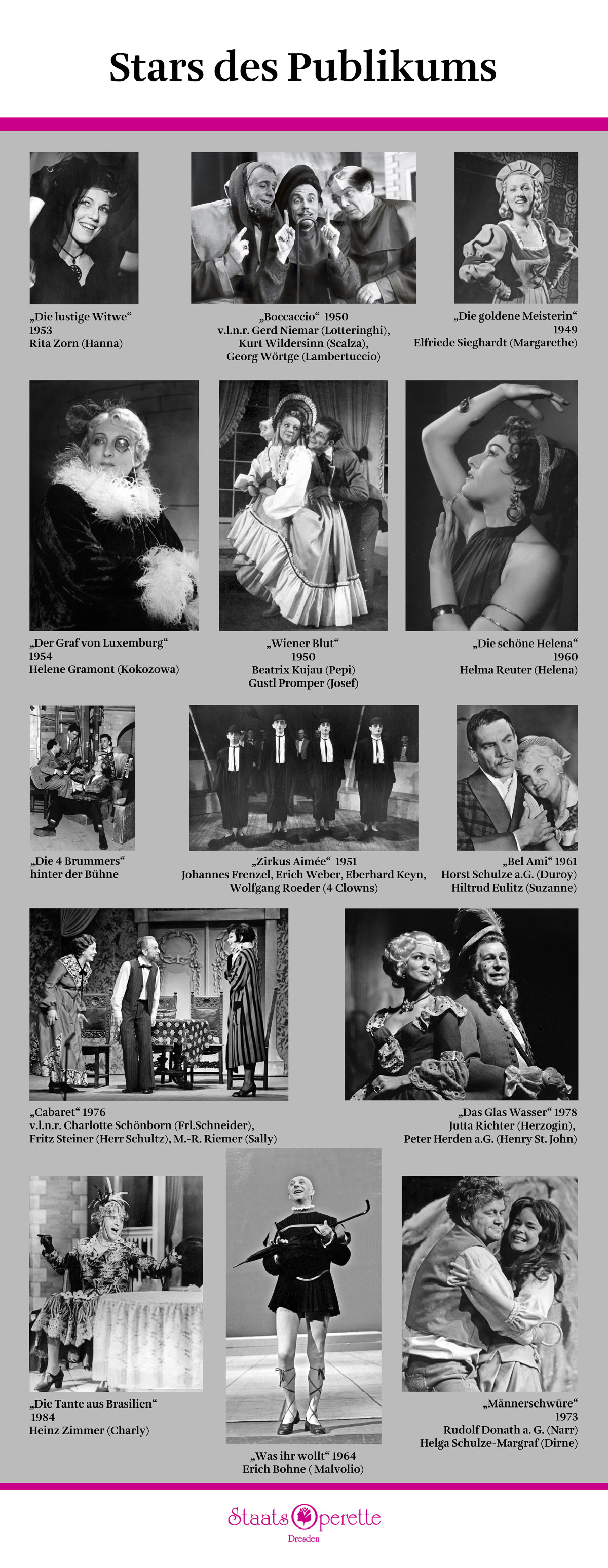

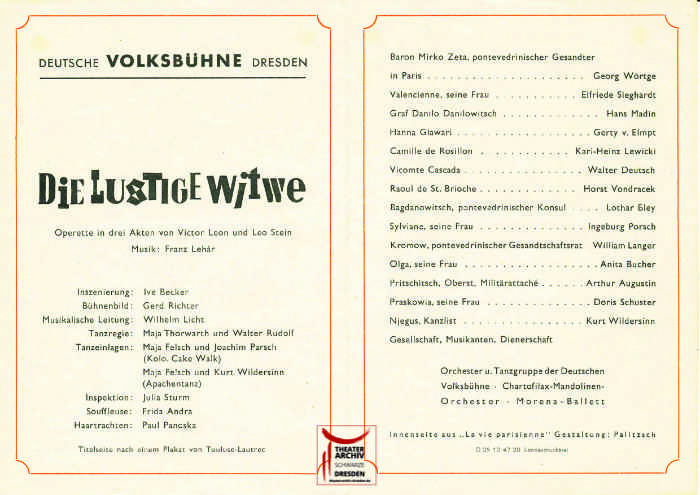

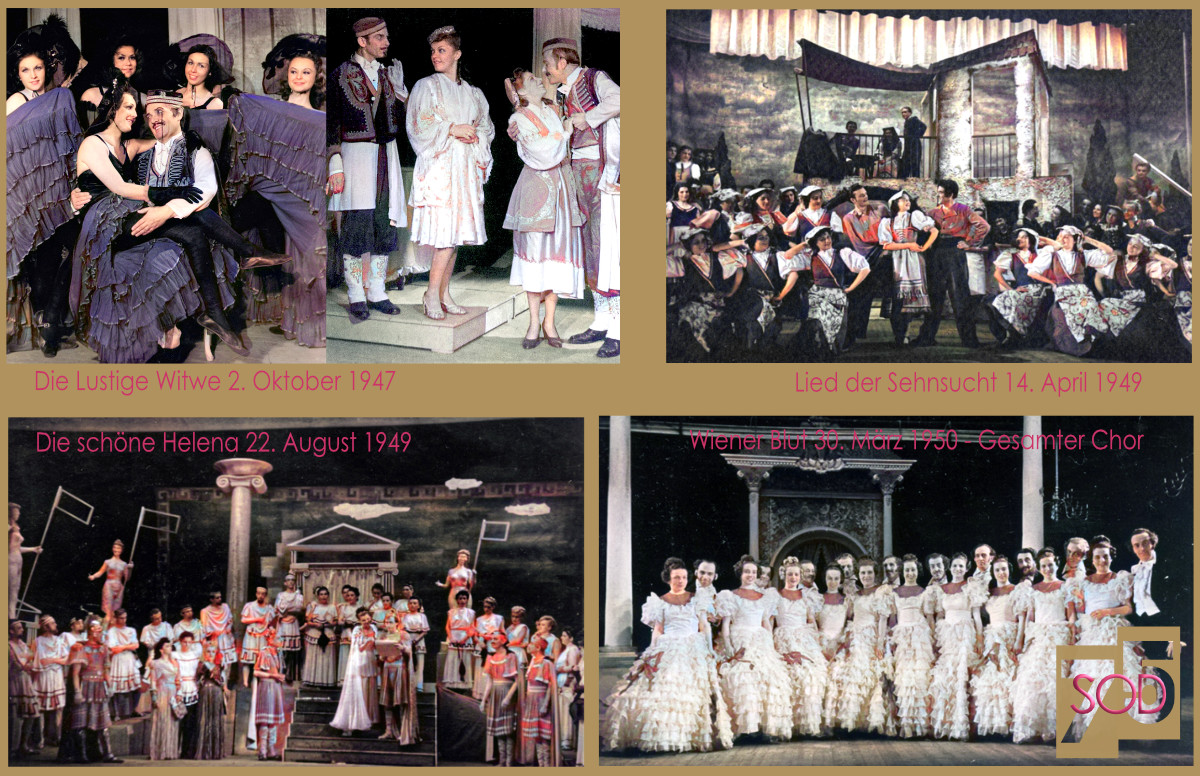

- 2. Oktober 1947 1. Operetten-Premiere: »Die lustige Witwe« von Lehár im Apollo-Theater.

- 04.02.1949 Premiere der 1. Inszenierung vonFritz Steiner in Leuben: „Ball im Savoy“ von Abraham

zum Anfang der Seite

Operettentheater Dresden 1950 - 1958

- 1. Januar 1950 Nach der Auflösung der "Deutschen Volksbühne Dresden GmbH" begann im Apollo-Haus Leuben die turbulente und faszinierende Entwicklung des "Staatlichen Operettentheaters Dresden". Das zweite Haus der Volksbühne, die "Constantia" in Cotta, wurde Kinder- und Jugendtheater.

Bühnen des Landes Sachsen – Operette – Apollotheater

Intendant: Hans Pitra/Otto Bochmann, Oberspielleiter Operette: Fritz Steiner,

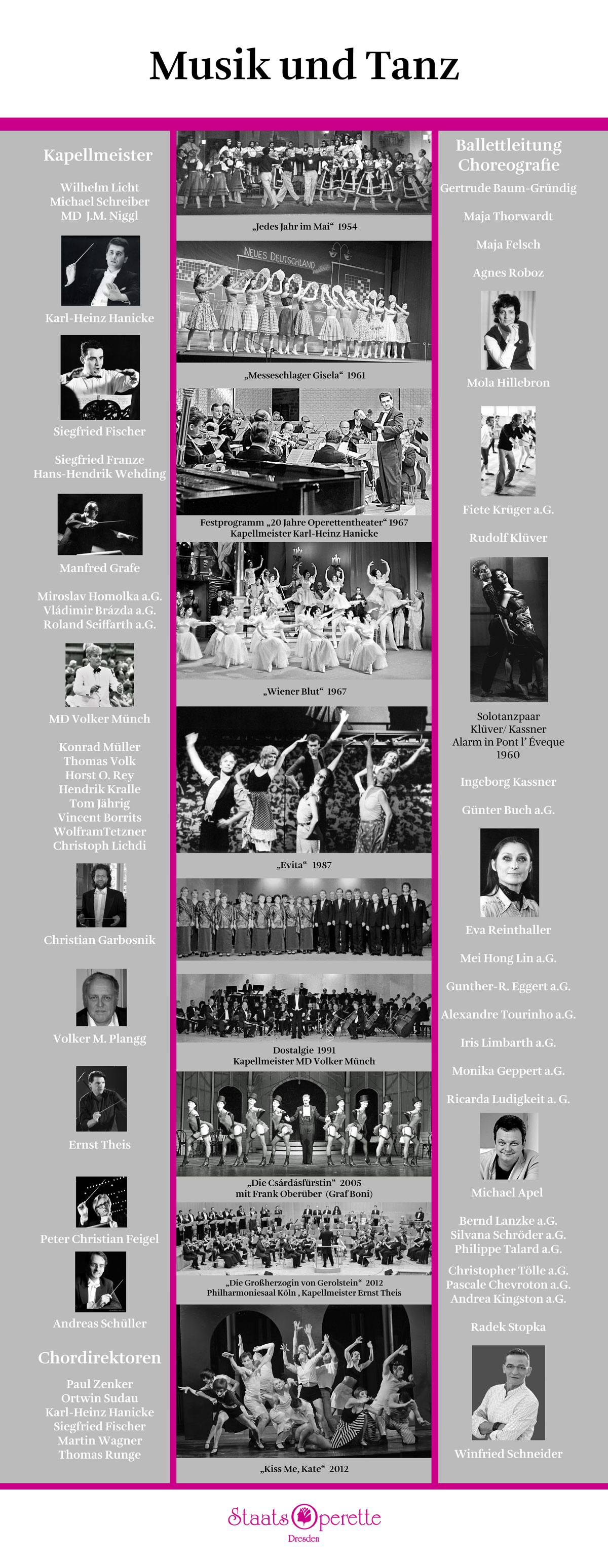

Bühnenbildner: Hermann Kaubisch, Ballettmeisterin: Gertrude Baum-Gründig,

1.Kostümbildnerin: Maria Uhlig,

Musikalischer Oberleiter: Wilhelm Licht, 1. Kapellmeister: Michael Schreiber,

Chordirektor/Solorepetitor: Paul Zenker, Korrepetitor: Friedrich Schacher

Verwaltungsdirektor: Rudolf Heine, Bühnenmeister: Helmut Grosser, Beleuchtungsmeister: Albert Ruhig, Leiter des Malsaals: Helmut Gebler

(Theater und Film 1950-Nachtrag) - Die Premieren des Jahres 1950

28.2.1950 „Operette-Operette“ Regie: Fritz Steiner

21.3. 1950 „Jedem die Seine“ Regie: Werner Kamenik, Bautzen, a.G.

30.3.1950 „Wiener Blut“ Regie: Fritz Steiner

12.5.1950 „Manina“ Regie: Georg Wörtge/Gustl Promper

6.6.1950 „Der Opernball“ Regie: Günther Sauer a.G.

27.7.1950 „Gasparone“ Regie: Fritz Steiner

15.9.1950 „Der Vetter aus Dingsda“ Regie: Kurt Wildersinn

15.10.1950 „Madame Pompadour“ Regie: Fritz Steiner

1.12.1950 „Wie einst im Mai“ Regie: Otto Bochmann - 1. September 1950 Joseph Michael Niggl (28. August 1904 - 17. Juni 1960) wird musikalischer Oberleiter

Otto Bochmann übernimmt erneut die Intendanz, Hans Pitra wechselt an das "Metropol-Theater Berlin"

- 27. November 1951 1. Opern-Premiere: „Die Schneider von Schönau“ von Brandts-Buys

Die Sopranistin Rita Zorn debütiert in dieser Inszenierung in Dresden und entwickelt sich bis 1958 zur unumstrittenen Diva des Operettentheaters. - 20.4.1952 Premiere „Der Zigeunerbaron“ von Strauss, Erfolgsinszenierung des Regisseurs, Dramaturgen und Musikschriftstellers Otto Schneidereit a.G.

- 17. Juni 1953 Teilnahme der Belegschaft an der Protestdemonstration der Arbeiter des "Sachsenwerkes" aus Niedersedlitz ins Stadtzentrum.

Nach seiner letzten Premiere „Giroflé-Girofla“ am 10.10. 1953 gerät Operettenstar Gustl Promper bei der Premierenfeier mit sowjetischen Offizieren aneinander

und flieht vor daraufhin drohender Verhaftung am 16.10.1953 in den Westen.

Da er solche und andere Vorfälle nicht verhindert hat, wird Intendant Bochmann abgelöst und zur Bewährung ans "Berliner Ensemble" delegiert.

Neuer Chef wird der Autor und Regisseur Peter Bejach (1916 - 2004).

Die Intendanz Bejach startete am 30. Oktober 1954 mit „Eine Nacht in Venedig“ in der Fassung von Walter Felsenstein, inszeniert von Otto Schneidereit. Die Chöre hatte der neue junge Chordirektor und Kapellmeister Karl-Heinz Hanicke einstudiert und begann damit seine lange und erfolgreiche Laufbahn an diesem Haus.

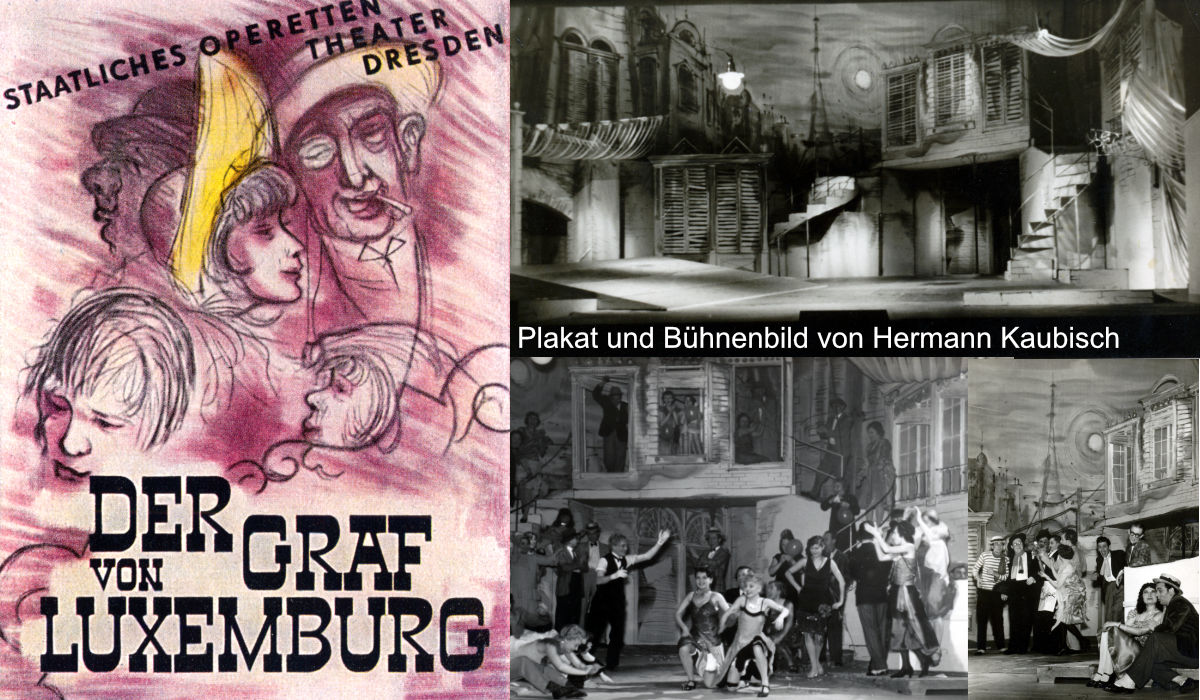

Als nächste Inszenierung schlug eine unkonventionelle Neufassung von Lehárs „Graf von Luxemburg“ bei Ensemble, Publikum und Kritik hohe Wellen, die das Werk „gegen den Strich bürstete“ und die Handlung in die zwanziger Jahre versetzte. Der avantgardistische Gastregisseur Erich Geiger setzte mit Ausstatter Kaubisch neue Maßstäbe bei der Interpretation von Klassikern der Operette, die allerdings vom Publikum noch nicht angenommen wurden. Nach fünf Vorstellungen verschwand die Inszenierung aus dem Spielplan.

1955 berief der neue Intendant den bisherigen Bühnenbildner Hermann Kaubisch zum Oberspielleiter und ließ Franz Rarisch das sowjetische Singspiel „Freier Wind“ von Dunajewski als zukunftsweisenden Beitrag zum hundertjährigen Bestehen des Genres Operette inszenieren. Mit diesem Stück absolvierte das Theater im Oktober 1955 im Operettenhaus Hamburg sein einziges West-Gastspiel vor 1989 und erntete stürmischen Applaus.

- Den neuen Stellenwert des Tanzes am Haus dokumentierte die Aufführung der Ballette „Die Kirmes von Delft“ und „Der bekehrte Spießer“ gemeinsam mit dem Offenbach-Einakter „Das Mädchen von Elizondo“ , zu dem Eberhard Ahner sein erstes eigenes Bühnenbild geschaffen hatte.

Um die Solisten mehr nach inszenatorischen Gesichtspunkten einsetzen zu können, schaffte Peter Bejach die sängerischen Fachbezeichnungen in den Verträgen des Operettentheaters ab.

Sich und sein Theaterkonzept national und international ins Gespräch zu bringen, wurde bald zum neuen Faible des Intendanten. Im Oktober 1956 holte er den ersten Lehrgang des DDR-Kulturministeriums für Operettenspielleiter nach Dresden.

Emsig knüpfte er Partnerbeziehungen zu den Operettentheatern in Prag, Budapest und Bukarest und konnte fortan auch sein zweites Faible pflegen: eine unbändige Reiselust. Pressewirksamer Höhepunkt dieser internationalen Vernetzung war die Aufführung der rumänischen Operette „Lasst mich doch singen“ am 24. November 1956.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.138/139) - 26.10.1956 Abschluss von internationalen Freundschaftsverträgen mit den Operettentheatern von Bukarest und Prag

- 24.11.1956 Premiere Deutsche Erstaufführung der rumänischen Operette "Lasst mich doch singen" mit rumänischen Gastsolisten.

Intendant Bejach hatte die deutsche Bühnenfassung und Nachdichtung besorgt. Im Jahr der 750-Jahrfeier Dresdens wurde das Ereignis zum Staatsakt mit prominenten Gästen aus Parteien und Regierungen der beiden "Bruderstaaten". Das Theater erhielt aus diesem Anlass Mittel zur Instandsetzung und ein neues Gestühl.

- Machtwort der Funktionäre 1958

Auf dem anschließenden Empfang im Hotel „Astoria“, im Kreis der Mächtigen, wähnte sich Peter Bejach gänzlich auf der Siegerstraße. Allerdings ignorierte er bei diesen Gedankengängen sein drittes Faible: den Drang zu ihm untergebenen jungen Frauen und nicht ganz legalen Geschäften. Kritik an seinen Entscheidungen, der Spielplangestaltung oder an den Arbeitsabläufen in seinem Theater ließ er kaum noch zu, die kollektive Leitungstätigkeit kam zum Erliegen.

Als Hermann Kaubisch 1957 neben der Genehmigung eines Gastspiels in Hagen/Westfalen den Hinweis bekam, dass ihm voraussichtlich keine weiteren Westreisen gestattet würden, nutzten er und seine Frau, die Ballettmeisterin Maja Felsch, diese letzte Gelegenheit zur Flucht. Die Solisten Rita Zorn und Kurt Legner folgten ihnen nach.

Das moralische Sündenkonto Peter Bejachs war inzwischen übervoll und durch Aussagen mehrerer genötigter Künstlerinnen offenbar geworden. Nach der Rückkehr von einer Dienstreise aus Bukarest Mitte 1958 klickten die Handschellen. Der smarte Manager hatte ausgespielt, wurde vor Gericht gestellt und rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt.

Die von dem umtriebigen und vielseitig begabten Theaterleiter reumütig vorgebrachte Selbstverpflichtung, als Buße für eine gewisse Zeit in die Produktion zu gehen, anschließend ein Bühnenwerk über sozialistische Moral zu schreiben und dessen Erlös dem sozialistischen Aufbau zur Verfügung zu stellen, rettete ihn nicht.

Wegen des politischen Versagens von Otto Bochmann und der Affäre Bejach stellte man die Operette unter Verwaltung des Generalintendanten der Staatstheater, der nun einen Direktor für seine neue Zweigstelle am Stadtrand suchte. Dessen Aufgabe war, den schlingernden Musikdampfer in Leuben auf den Kurs der Kulturkonferenz und des V. Parteitages der SED zu bringen, auf denen im Juli 1958 die sozialistische Umwälzung auf ideologischem und kulturellen Gebiet und die Schaffung einer sozialistischen Nationalkultur der DDR beschlossen worden war.

Der Gesuchte saß schon in Potsdam auf gepackten Koffern neben dem Telefon – Fritz Steiner hatte die Entwicklung in Dresden genau beobachtet und war bereit für die Aufgabe seines Lebens.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.138/139)

zum Anfang der Seite

Im Verband der Staatstheater 1959 - 1967

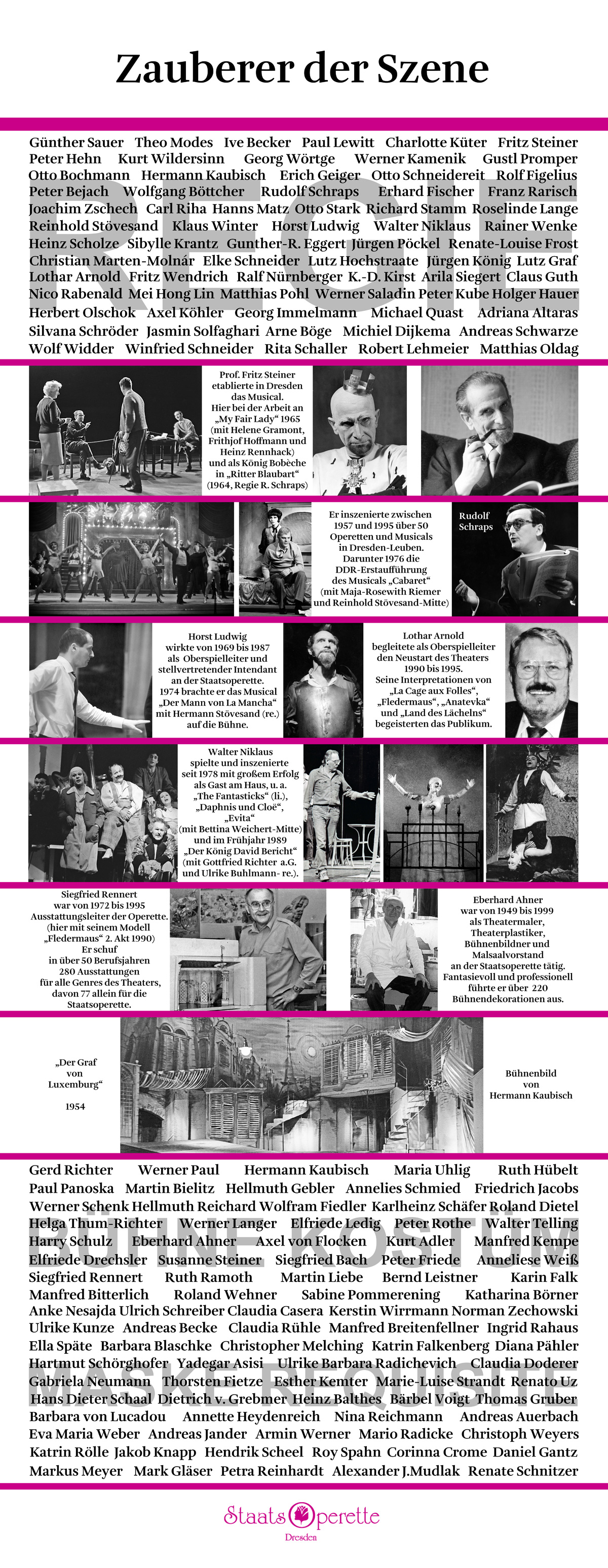

Nach dem Verlust der „Vereinigten Volksbühne“ in Dresden-Cotta 1947 mussteFritz Steiner elf Jahre darauf warten, wieder Theaterdirektor in Dresden zu werden. Als es am 18. Oktober 1958 endlich soweit war, stürzte er sich mit ungeheurer Energie in die Arbeit.

In seinem ersten Zeitungsinterview am 25. Oktober schlug er genau die Töne an, die die SED-Funktionäre aus dem politisch in Verruf geratenen Theater in Leuben hören wollten. Der clevere Theatermann beschwor die Bedeutung der künstlerischen Massenarbeit in den Betrieben, kündigte Programme zum 40. Jahrestag der KPD und die Gründung von Agitprop-Gruppen an und berichtete von der 1. Ökonomischen Konferenz, auf der seine Mitarbeiter über die künstlerischen, politischen und ökonomischen Aufgaben des Theaters diskutierten.

Drapiert mit solcherart ideologischem Feuerwerk verwirklichte Steiner von da an sein über Jahrzehnte vervollkommnetes Konzept eines fortschrittlichen, bildenden und musikalisch innovativen Unterhaltungstheaters. Dabei setzte er neben ausgewählten Stücken aus dem Erbe vor allem auf neue Werke, die das Operettentheater in Auftrag gab oder aus dem In- und Ausland übernahm. Er sah die Entstehung eines neuen Musiktheater-Repertoires als organischen Wachstumsprozess, in dem Entwicklung nur durch mustergültige Aufführungen stattfinden konnte und dabei auch Misserfolge beim Publikum in Kauf genommen werden mussten.

Um die gewünschte dramatische Wirkung auf die Zuschauer zu erzielen, erneuerte er das Ensemble von innen heraus mit dem Typus des „Sänger-Darstellers“. Das war der dramaturgisch mitdenkende, singende und tanzende Schauspieler, wie Steiner selber einer war und wie er ihn in seiner Operettenklasse, die er seit 1949 an der Musikhochschule Dresden führte, erfolgreich heranzog. Dieser Typ des Komödianten war nicht neu und im Volkstheater immer präsent, er war nur in Vergessenheit geraten und wurde nun für das realistische Musiktheater wiederentdeckt und neu definiert.

In der Arbeit schonte der neue Direktor weder sich selbst noch das Ensemble. 35 Vorstellungen im Monat wurden die Norm. Hohe Bedeutung maß er einer intensiven Bindung der Künstler an ihr Publikum bei. Podiumsdiskussionen über die Inszenierungen wurden ebenso selbstverständlich wie der massenhafte Einsatz der Leubener Theaterleute als gefragte Leiter im künstlerischen Volksschaffen und Mitglieder sozialistischer Brigaden in Dresdner Betrieben. 1963 regte er die Gründung einer „Arbeiteroperette“ im Sachsenwerk Niedersedlitz an. Der Solist und Regisseur Richard Stamm und 15 weitere Kollegen versuchten einige Jahre ihr Bestes, um die begeisterten Laien zu einigermaßen vorzeigbaren Bühnenauftritten zu bringen.

Hier wurden auch die Grundlagen für den späteren „Extra-Chor“ des Theaters aus werktätigen Hobby-Sängern gelegt. So schuf Fritz Steiner die ab 1963 so benannte „Staatsoperette“, wie sie die Zuschauer bis 1989 erlebten und liebten. Dass das Theater wegen seiner ständigen plakativen Bekenntnisse zum Sozialismus im Volksmund bald „rote Operette“ hieß, tat seinem Erfolg keinen Abbruch. Die Qualität und der Unterhaltungswert der Aufführungen sprachen für sich.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.140)

Für diese Vielfalt neuer Aufgaben mobilisierte Fritz Steiner Autoren, Komponisten, Regisseure und Bühnenbildner, frischte das Ensemble mit jungen, vielseitigen Künstlern auf. Die Dirigenten Manfred Grafe, Karl-Heinz Hanicke und Siegfried Fischer beschritten mit Orchester und Chor neue Wege, das Ballett wurde von Rudolf Klüver und Ingeborg Kassner geprägt, der Erfindungsreichtum von Eberhard Ahner, Harry Schulz, Axel von Flocken und Siegfried Rennert zauberte überraschende und geschmackvolle Ausstattungen. In Leuben entstand eine ganz außergewöhnliche, prickelnde Theateratmosphäre, alle Mitarbeiter und Gäste des Hauses wurden zu einer verschworenen Gemeinschaft voller Kreativität und Energie. Ein besonderer Coup Steiners war das Engagement von Mitgliedern des Staatsschauspiels Dresden als Musical-Darsteller.

- 22.11.1958 Georg Wörtge feiert 70. Geburtstag und 50. Bühnenjubiläum

- 11.02.1960 1. Musical-Premiere: „Alarm in Pont l'Évêque“ von Conny Odd

- 21.12.1961 „Bel Ami“ von Peter Kreuder mit Horst Schulze a.G. in der Titelrolle

- Sommer 1963 Das Theater erhält den Namen „Staatsoperette“

- 04.02.1965 Premiere „Mein Freund Bunbury“ von Gerd Natschinski,

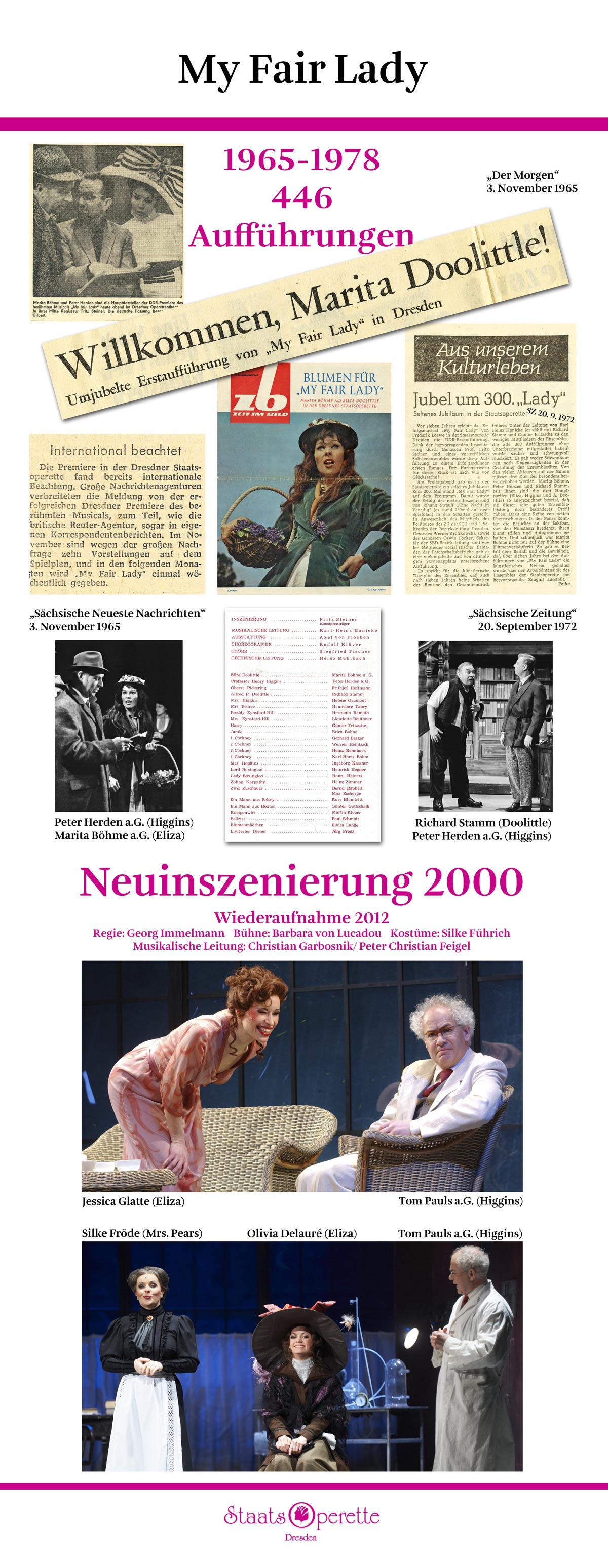

erstes Gastspiel des Schauspielers Reinhold Stövesand, des späteren Intendanten - 30.10.1965 Premiere der DDR-Erstaufführung des Musicals „My fair Lady“ von Frederic Loewe mit Peter Herden und Marita Böhme a.G.

Steiners Inszenierung bringt es bis 1978 auf 446 Vorstellungen,

alle dirigiert von Kapellmeister Karl-Heinz Hanicke.

- April 1966 Planungsbeginn für Rettung des baufälligen Theaterhauses und für einen Garderoben- und Hinterbühnenanbau

- 27.03.1967- Welttheatertag

Fritz Steiner erhält für seine Direktion und die Lehrtätigkeit an der Dresdner Musikhochschule den Professorentitel. - 19.-26.11.1967 Festwoche zum 20-jährigen Jubiläum,

das Theater wird wieder eigenständig, behält jedoch den inzwischen international bekannten Markennamen "Staatsoperette".

zum Anfang der Seite

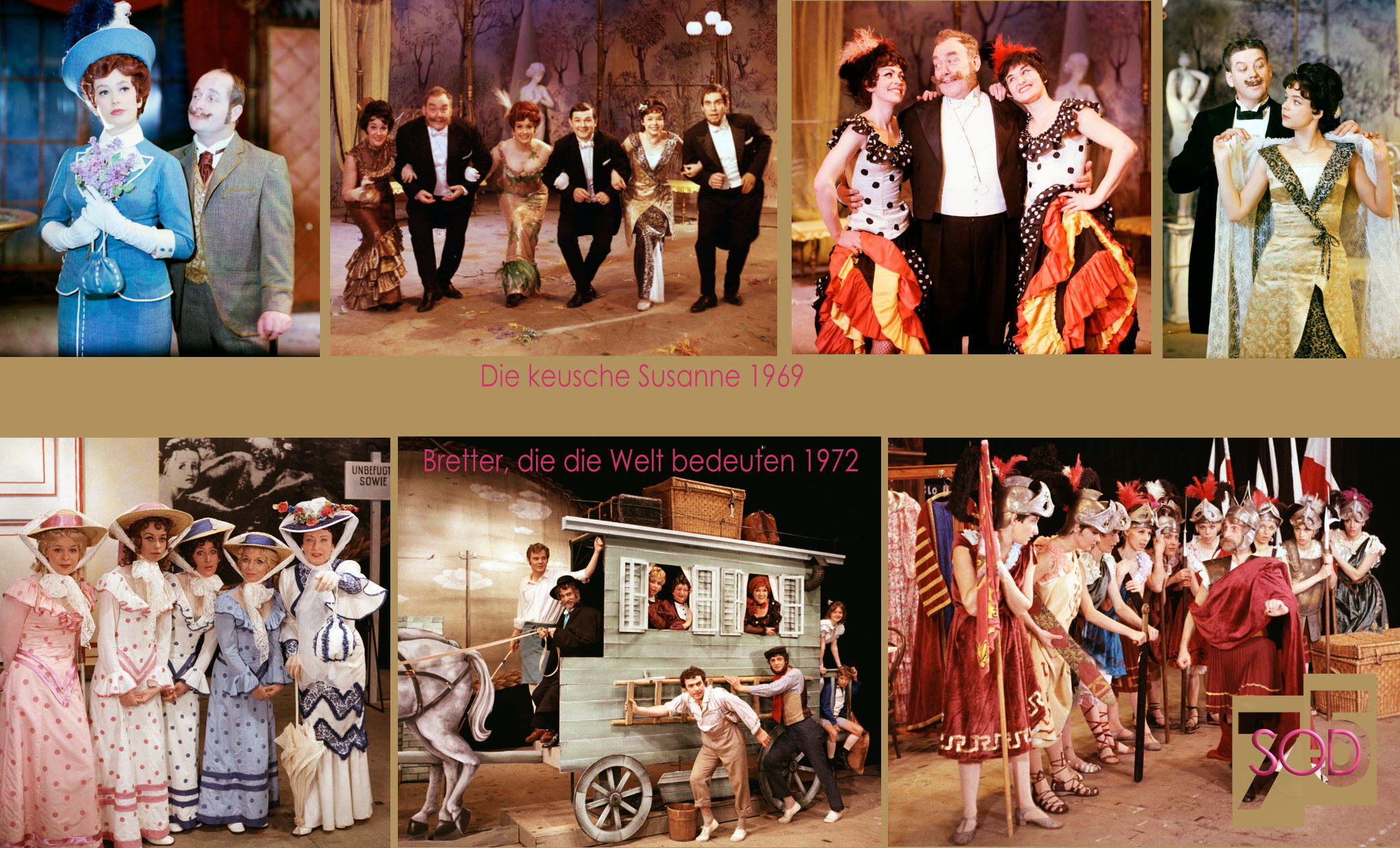

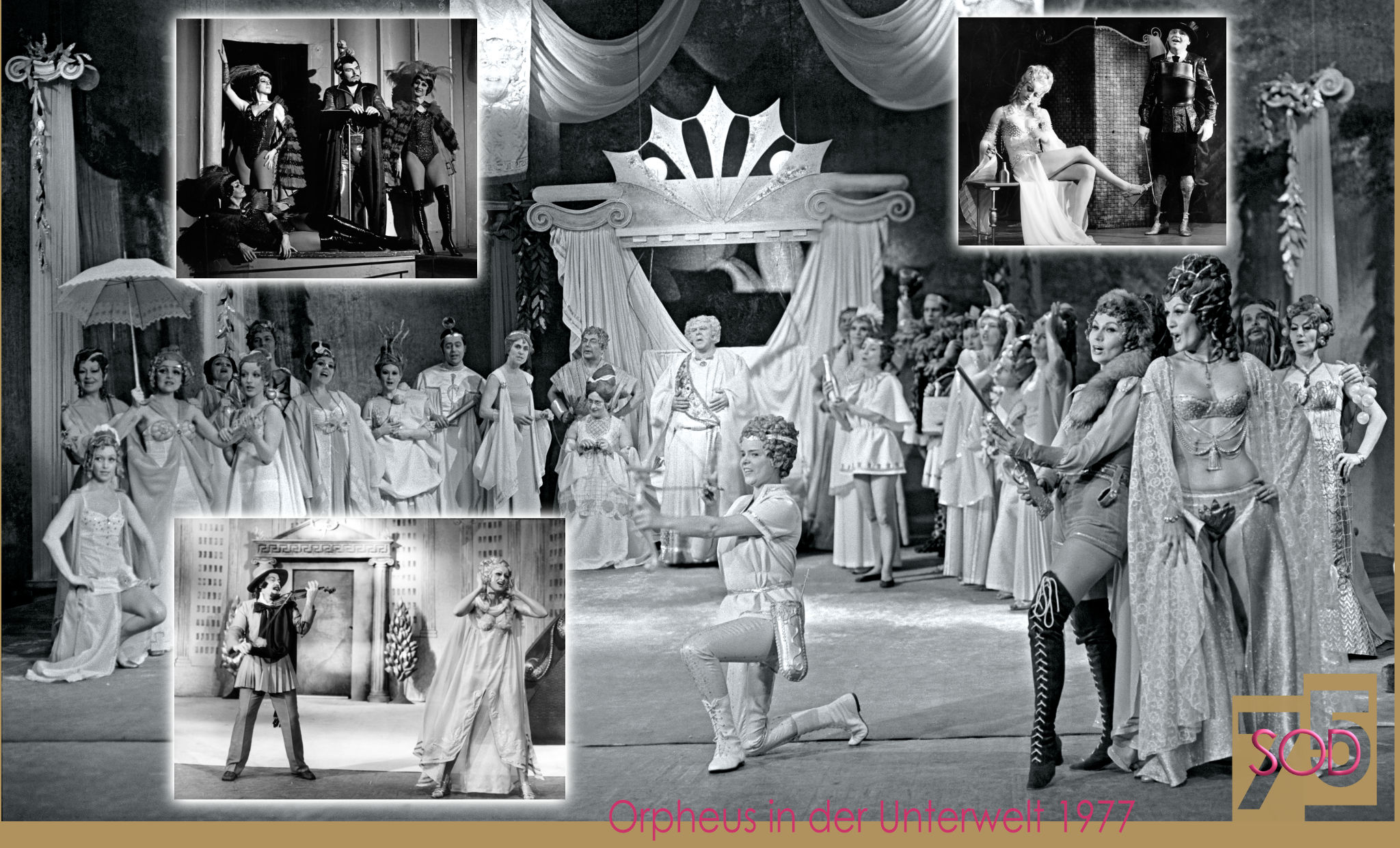

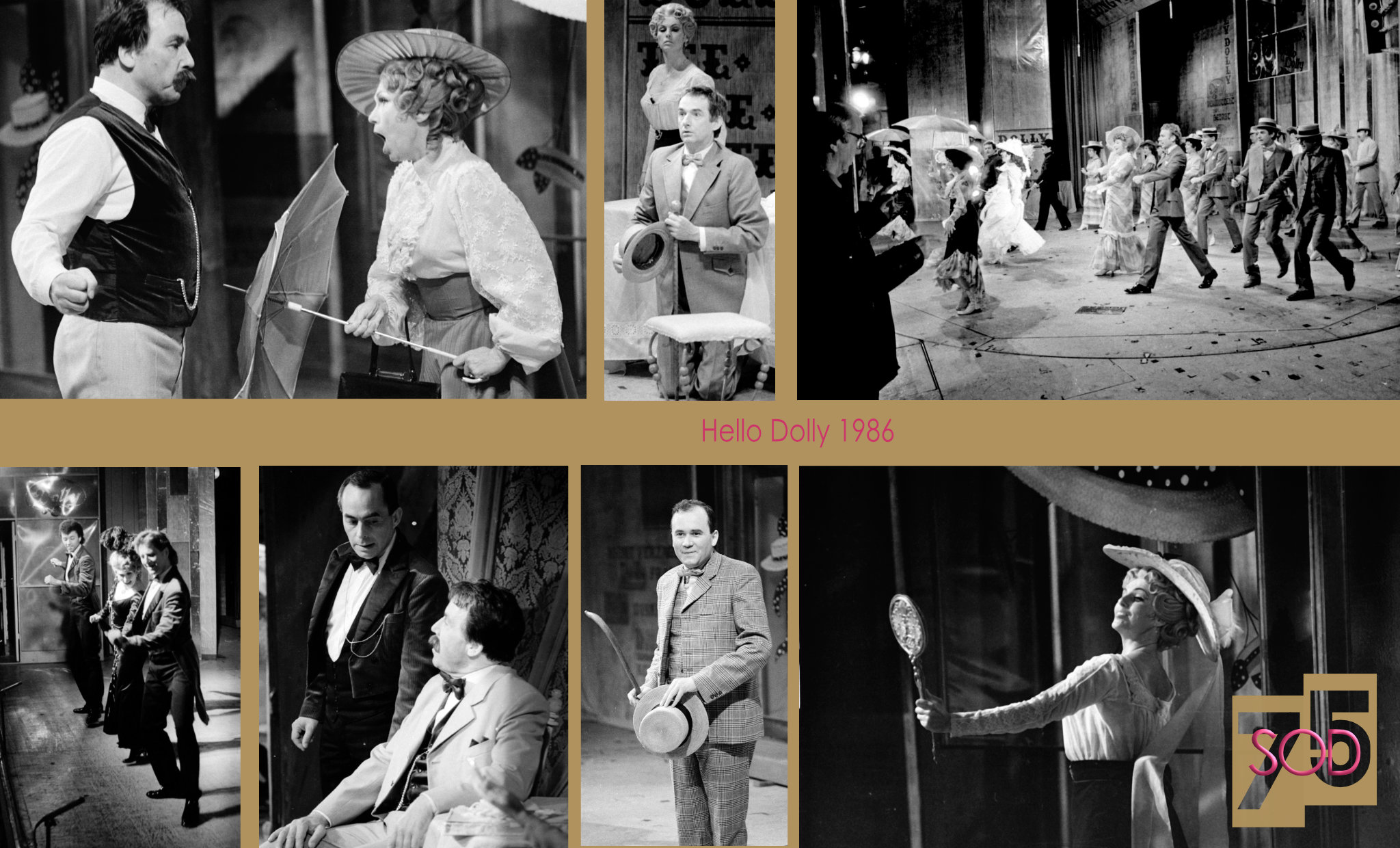

Die Staatsoperette 1968 - 1989

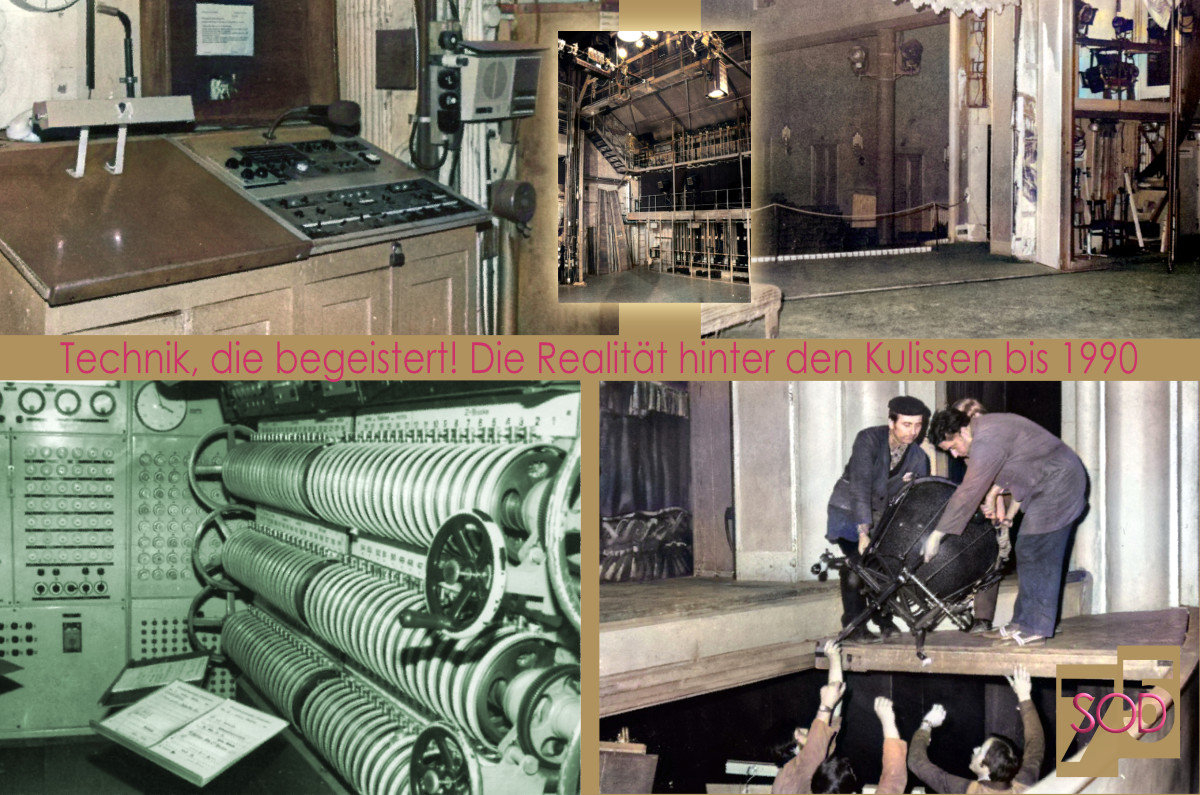

Die technischen und baulichen Bedingungen, unter denen alle Abteilungen Höchstleistungen erbrachten, wurden immer untragbarer.

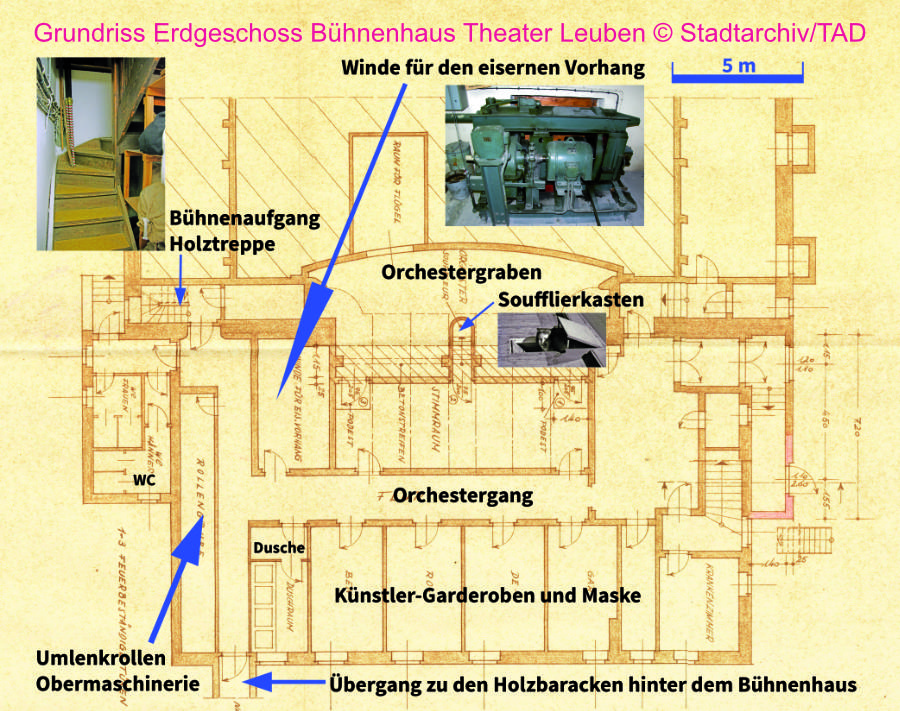

Nur drei Holzbaracken hinter dem Bühnenhaus (errichtet 1950-54), ein neues Gestühl (1956) und einige unumgängliche technische Erneuerungen im Bühnenbereich (so 1965 ein neues Beleuchtungsstellwerk) waren dem Theater seit seiner Eröffnung nach langen Diskussionen zugebilligt worden.

Die Kulissen mussten bei Wind und Wetter täglich über den Hof und eine zwei Meter hohe Rampe zur Bühne und wieder in die Remise geschleppt werden, denn es gab weder Hinterbühne noch Dekorationslager. Stückproben konnten in Ermangelung eines Probesaales ausschließlich auf der Bühne stattfinden. Das Ballett tanzte in einem umfunktionierten Gaststättenraum im Vorderhaus um eine dicke Eisensäule herum. Die Musiker drängten sich im engen Orchestergraben, Chor und Solisten traten über eine schmale gewundene Holztreppe zur Bühne auf und ab. Die Maskenbildnerei befand sich in einem winzigen Raum am Orchestergang und verfügte lediglich über vier Plätze, Bärte, Perücken und alles Material wurde in Kisten gelagert. Ein Neubau in der Innenstadt blieb weiterhin Planungsphantasie, Geld und Baukapazität dafür standen der Stadt Dresden nicht zur Verfügung. Seit Ende der sechziger Jahre war die Operette vom baupolizeilichen Aus bedroht.

Das Zauberwort, das den Betrieb in Gang hielt, hieß „Eigenleistung“. Neben ihrer täglichen Arbeit renovierten und reparierten Techniker und sogar Künstler mit dem Zahn der Zeit um die Wette.

In letzter Minute wurden bis 1977 die notwendigsten Rekonstruktionsmaßnahmen am historischen Gebäude durchgeführt und ein Anbau mit Ballett- und Probesaal, modernen Garderoben und Sanitäreinrichtungen, Kantine und Hinterbühne errichtet. Dabei packten alle Mitarbeiter kräftig mit an. Die Spielstätte bekam endlich einen Fahrstuhl für die Kulissen, eine Drehbühne und neue Ton- und Lichttechnik. Damit war aber auch die Idee einer „Operette im Zentrum“ erst einmal wieder für lange Zeit vom Tisch und neben dem Leubener Neubaugebiet ein „Kulturzentrum Dresden-Ost“ entstanden.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.148)

- 1970 Beginn der 7-jährigen Rekonstruktion und Erweiterung des Hauses

- Sommer 1970 Gastspiel mit „Eine Nacht in Venedig“ von Strauss im Dresdner Zwinger

- 14.04.1971 Premiere der DDR-Erstaufführung des Musicals „Sweet Charity“ von Coleman mit Maja-Rosewith Riemer in der Titelrolle

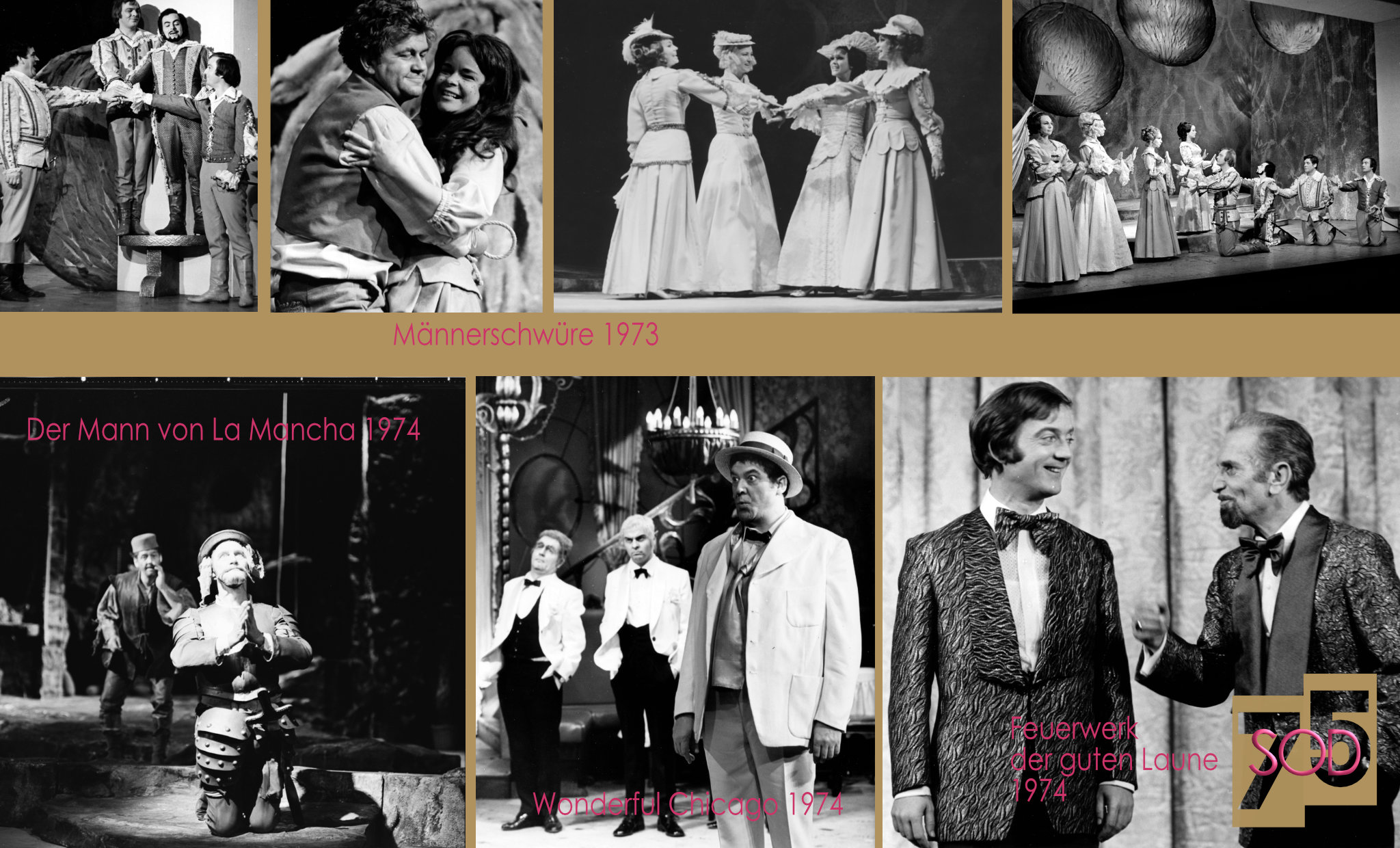

- 17.04.1974 Premiere des Musicals „Der Mann von La Mancha“ von Leigh mit Hermann Stövesand a.G.

- 14.05.1975 Abschluss eines Freundschaftsvertrages mit dem Theater Ostrava

- 18.01.1976 Premiere der DDR-Erstaufführung des Musicals „Cabaret“ von Kander

mit Maja-Rosewith Riemer als Sally, Reinhold Stövesand als Clifford und Fritz Steiner als Gemüsehändler Schultz

- 31.10.1977 Tod von Intendant Prof. Fritz Steiner

- 20.11.1977 Wiedereröffnung des erneuerten Theaters

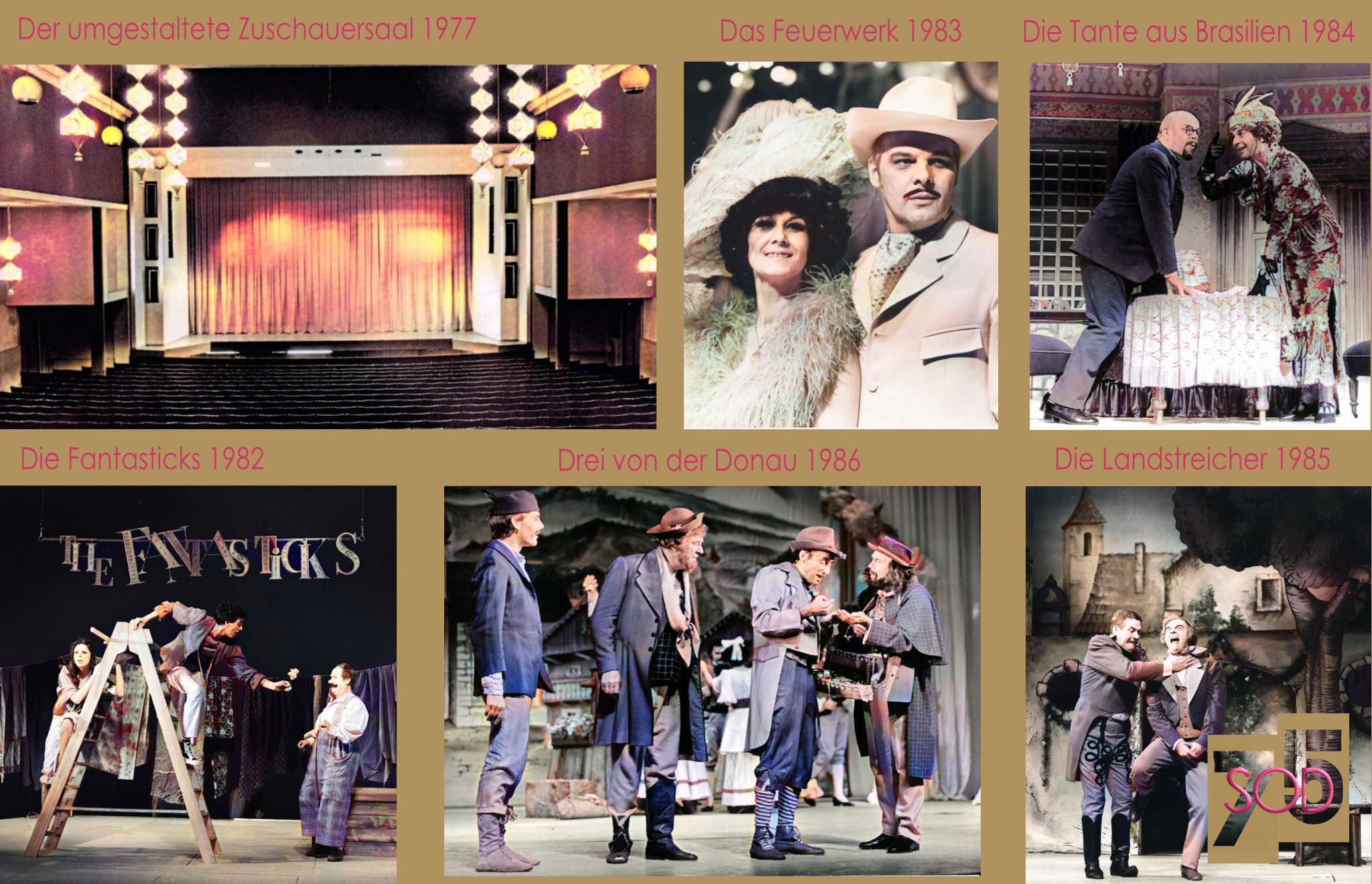

- 21.06.1978 Amtseinführung von Intendant Reinhold Stövesand

Als ältester Sohn des Staatsschauspiel-Ehrenmitgliedes Hermann Stövesand lernte der junge Reinhold Stövesand das Theaterhandwerk von der Pike auf und stand bereits 1951 mit zwölf Jahren als „Tell“-Knabe auf der Bühne des Großen Hauses. Nach ersten kleineren Rollen in Dresden folgten einige Lehrjahre an anderen Theatern, bevor er 1962 ans Staatsschauspiel zurückkehrte. Dort spielte er unter anderem den Don Carlos. 1965 betrat Stövesand erstmals die Leubener Bretter, als Gast in der Rolle des Algernon in „Mein Freund Bunbury“. Bis 1988 sollte er hier über 30 Rollen spielen. Er wollte mit Leib und Seele Musical-Darsteller sein und fand in der Staatsoperette seine ideale Wirkungsstätte.(...)

Reinhold war ein einfacher, herzlicher Mensch mit großer Ehrfurcht vor der Kunst und den Künstlern. Kommunistisch erzogen, war er vom Sozialismus als bester aller Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens überzeugt. In Fritz Steiner mit seiner Vision eines neuen Volkstheaters, die sich aus uralten Theatertraditionen und ganz neuen Formen und Inhalten nährte, erblickte er seinen künstlerischen Mentor und väterlichen Freund. Stövesands Enthusiasmus und seine Lernbereitschaft, der klare politische Standpunkt und sein offenes und kollegiales Wesen prädestinierten den jungen Schauspieler in den Augen von Theater- und Parteileitung als Nachfolger Steiners.

Als dieser jedoch 1977 so unerwartet aus seinem Arbeitsleben gerissen wurde, sollte zunächst der dichtende Verwaltungsdirektor Hartmann (er hatte im Auftrag Steiners einige Libretti für neue Werke verfasst) die Zügel in die Hand nehmen, bis Steiners Ziehsohn die Weiterbildung zum staatlichen Leiter absolviert haben würde. Den Interimsintendanten ereilte jedoch bald ein Herzinfarkt und so wurde Reinhold Stövesand 1978 mit 39 Jahren Intendant der Staatsoperette Dresden. Zu seiner Amtseinführung am 21. Juni 1978 versammelten sich in Leuben die Vertreter von Partei und Stadtrat und die Intendanten und Leiter der Dresdner Theater und Kulturhäuser. Auch Gerd Natschinski, frischgebackener Intendant des Metropol-Theaters Berlin, und viele Delegationen befreundeter Dresdner Betriebe gratulierten dem sichtlich bewegten Hoffnungsträger der modernen Dresdner Kulturpolitik.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.151)

- 28.05.1978 Premiere der DDR-Erstaufführung des Musicals Machiavelli

1. Gastspiel von Walter Niklaus in der Titelrolle - 23.09.1978 „Wir laden gern uns Gäste ein“ mit Kammersänger Peter Schreier a.G.

- Sommer 1979 Beginn der Sommer-Konzertreihe „Zwingermelodie“

- 10.04.1981 Premiere der Operette „Die lustige Witwe“ von Léhar (letztmalig im Haus aufgeführt 1953)

- 07.10.1981 Tenor Weslau Werschner wird vom Minister für Kultur der DDR zum Kammersänger ernannt

- 20.11.1981 Premiere des Musicals „Die Gräfin vom Naschmarkt“ von Halletz mit Traute Richter a.G.

- Künstlerisches Personal Stand 1982

Solo: 33 | Chor: 22 | Ballett: 21 | Orchester: 45 | Vorstände: 10 - 05.02.1982 Premiere des Musicals „The Fantasticks“ von Schmidt, Regie und El Gallo Walter Niklaus a.G.

- Sommer 1984 Robert-Stolz-Konzerte im Dresdner Zwinger

- 08.03.1985 Premiere der DDR-Erstaufführung der Operette „Die Landstreicher“ von C. M. Ziehrer

- 05.05.1985 Premiere der Uraufführung der Operette „Daphnis und Cloë“ von Offenbach in der musikalischen Neufassung von Manfred Grafe

Regie: Walter Niklaus | ML: Manfred Grafe | Ausstattung: Bernd Leistner - 28.05.1986 Premiere der DDR-Erstaufführung der Operette „Drei von der Donau“ von R. Stolz

- Frühjahr 1987 Gutachten stellt 50% Verschleiß von Gebäuden und Technik fest

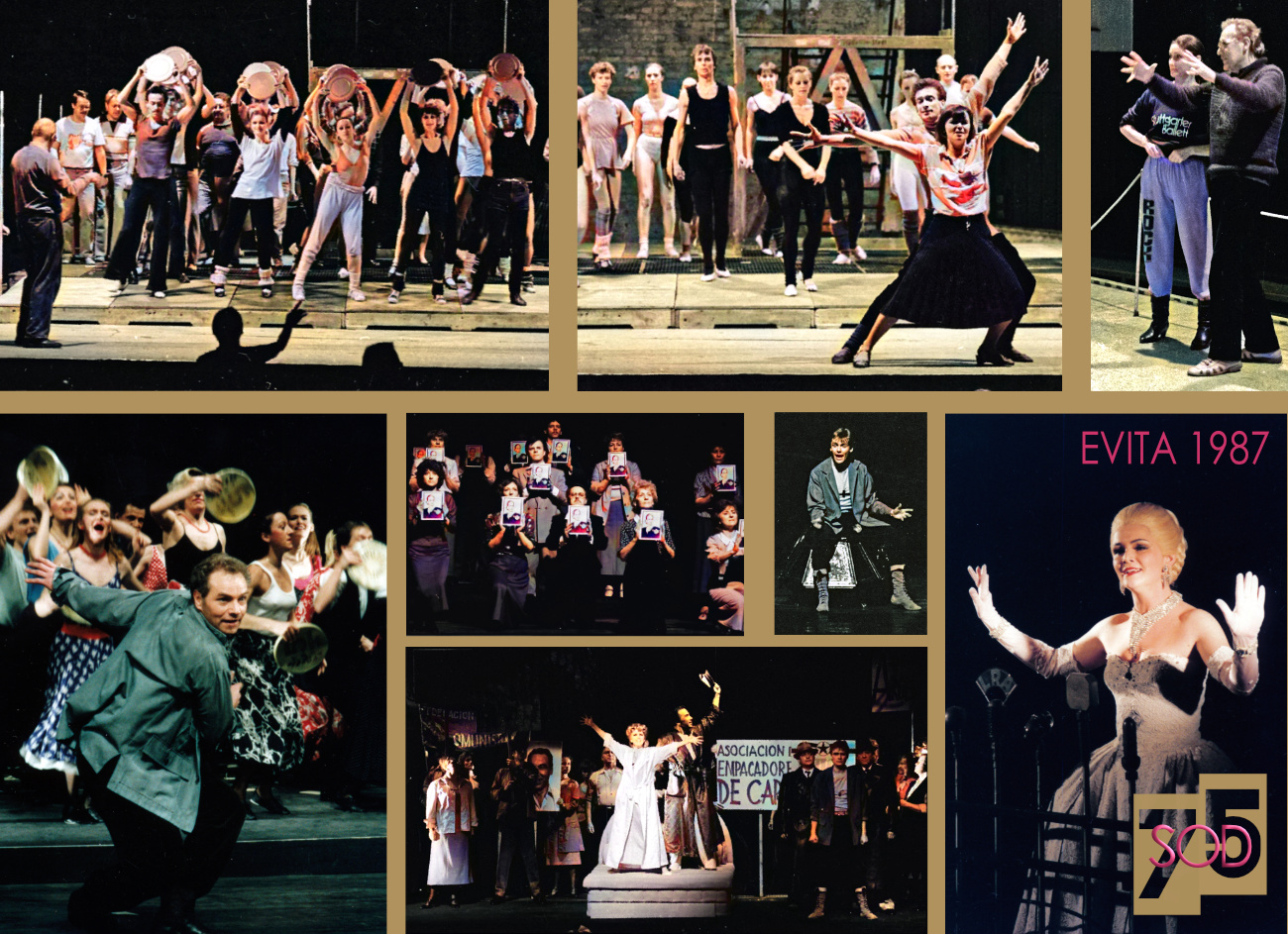

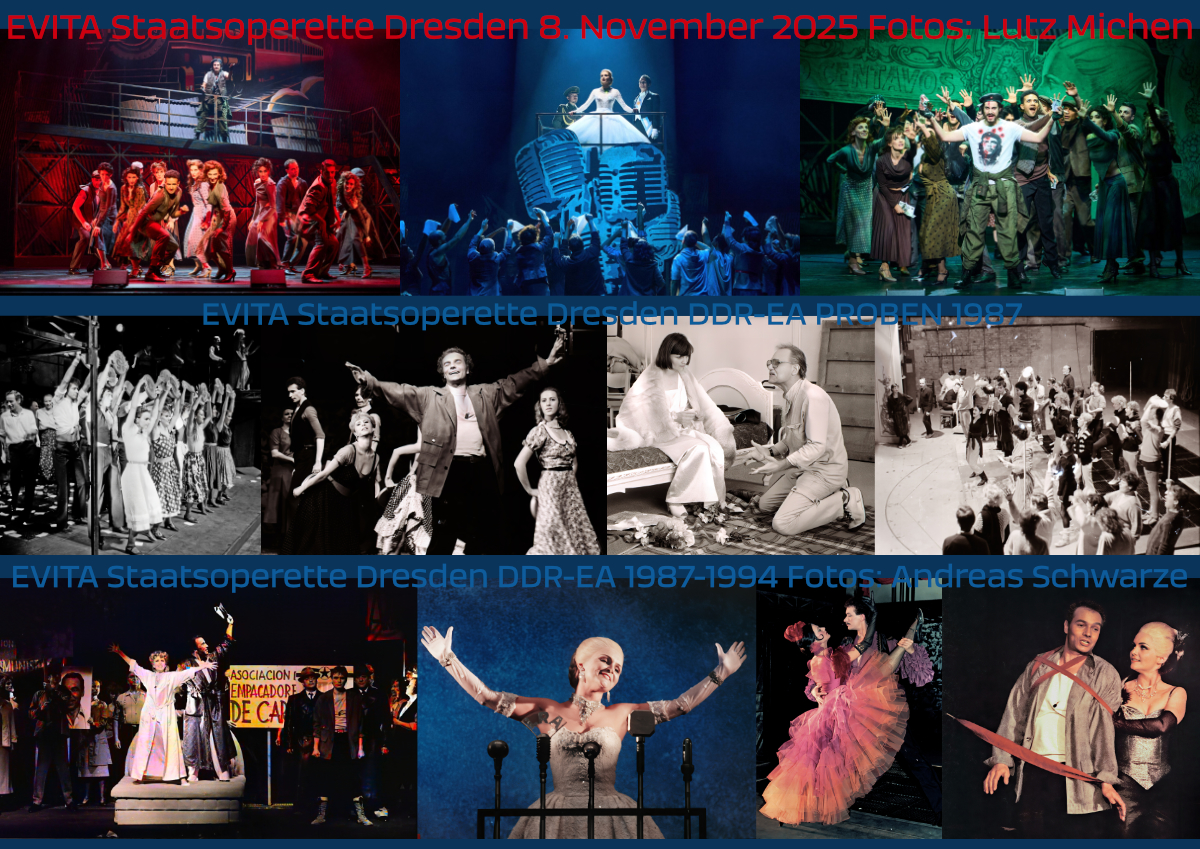

- 28.05.1987 Premiere der DDR-Erstaufführung des Musicals „Evita“ von A. L. Webber

Regie: Walter Niklaus | ML: Manfred Grafe | Choreografie: Eva Reinthaller | Bühne: Bernd Leistner | Kostüme: Christa Hahn - 28.05.1986 Premiere der DDR-Erstaufführung der Operette „Drei von der Donau“ von R. Stolz

- 22.05.1988 Premiere des Musicals „Alexis Sorbas“ von J. Kander

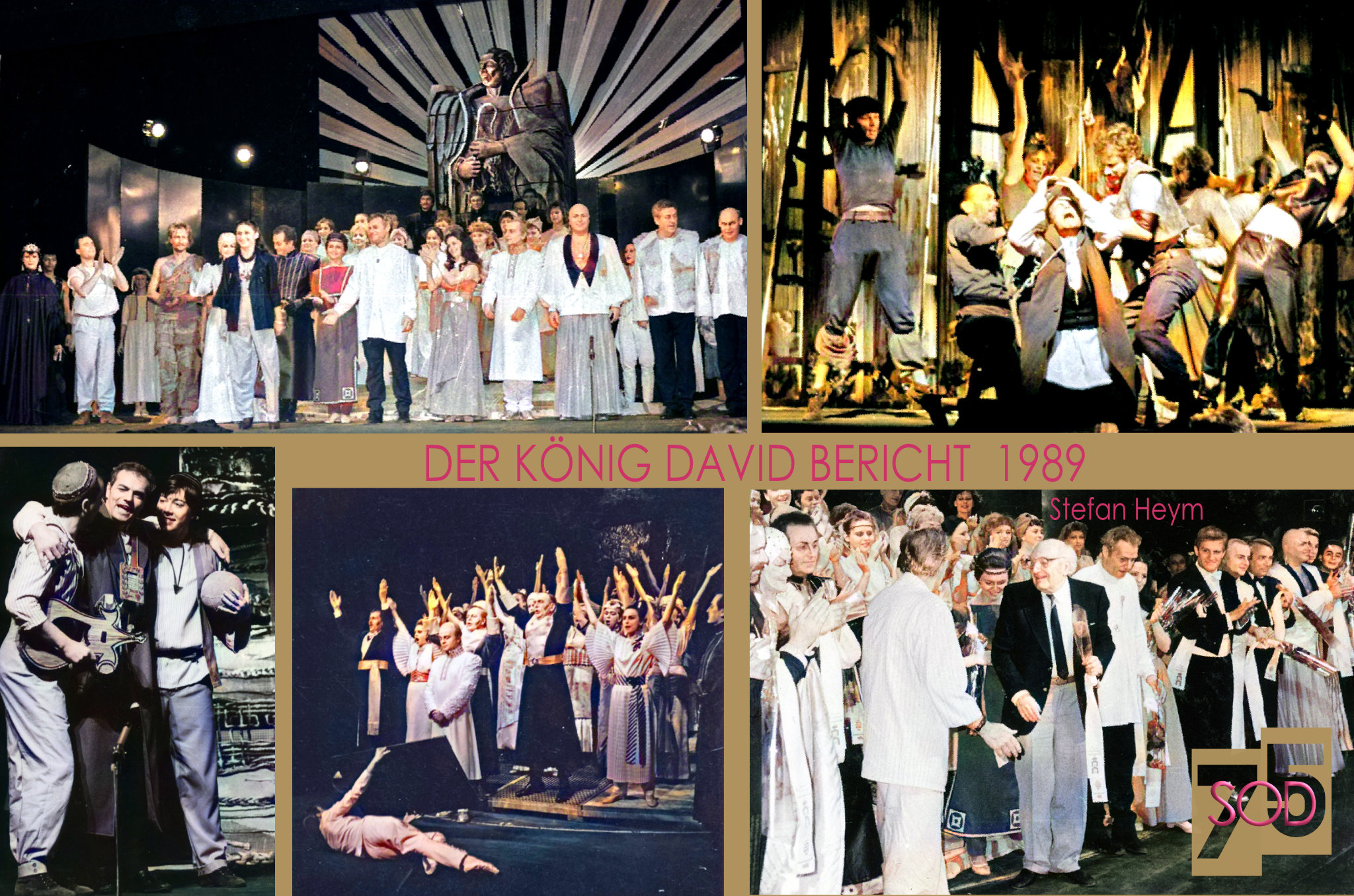

Regie: Klaus Winter | ML: Volker Münch | Choreografie: Monika Geppert | Ausstattung: Siegfried Rennert - 23.05.1989 Premiere der Rockoper „Der König David Bericht“ von Kemény / Kocsak nach dem Roman von S. Heym

Regie: Walter Niklaus | ML: Volker Münch | Choreografie: Eva Reinthaller | Bühne: Bernd Leistner | Kostüme: Christine Schmutzler - 28.05.1986 Premiere der DDR-Erstaufführung der Operette „Drei von der Donau“ von R. Stolz

zum Anfang der Seite

zum Anfang der Seite Das Theater von 1990 bis 2003

Nach den gesellschaftlichen Umwälzungen im Herbst 89 führte Verwaltungsdirektor Jürgen Eggert als amtierender Intendant das Theater mit Umsicht und Augenmaß durch die Irritationen der Nachwendezeit. Befreit von ideologischen Zwängen, setzte in Dresden eine breite Diskussion über den Weg zur europäischen Kulturstadt ein. Wieder dachte man über Standorte für ein neues attraktives Operettenhaus nach, aber unklare Besitzverhältnisse und fehlende finanzielle Mittel machten Baupläne für Albert- oder Sachsenplatz zunichte.

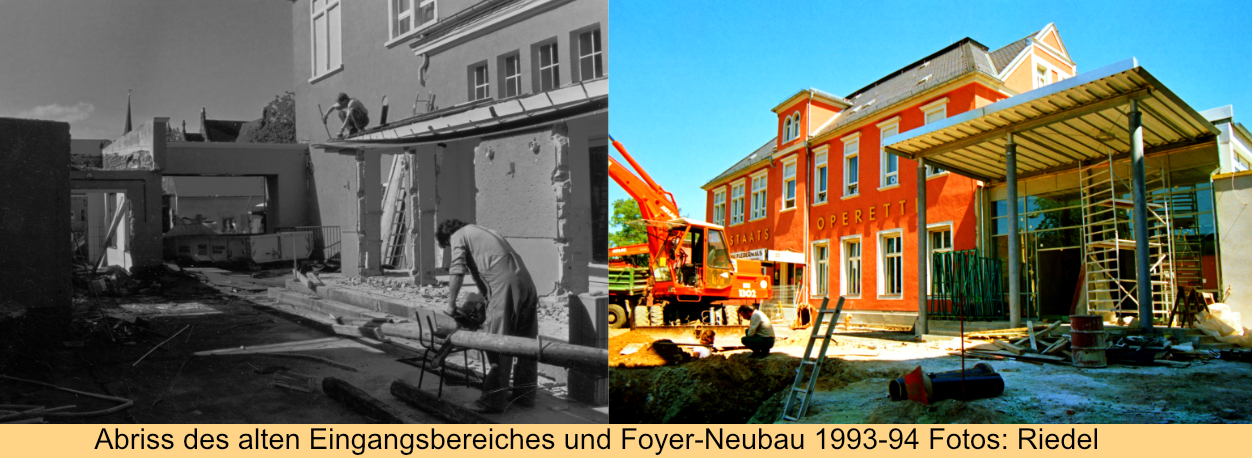

Der betagte Bau in Leuben wurde deshalb nochmals einer umfassenden Rekonstruktion unterzogen, für die die Stadt Dresden 22 Mio. DM aufwandte. In der ersten Etappe wurden der Orchestergraben verbreitert und mit einem Laufsteg versehen, die Obermaschinerie von 1947 (geborgen aus der Ruine des Central-Theaters) ersetzt, die Beleuchtungs- und Tontechnik auf den neuesten Stand gebracht und Zuschauerraum, Foyer, Gaststätte und Fassade renoviert.

An die Spitze der Staatsoperette trat 1990 erstmals eine Frau. Die Theaterwissenschaftlerin, Autorin und Regisseurin Elke Schneider stellte sich der Aufgabe, dieses Theater in seiner Spezifik zu erhalten und ohne Personalabbau in die Marktwirtschaft zu führen. Als Entwicklungsziel für das nächste Jahrzehnt wurde bereits der Übergang von einem Operettentheater klassischer Prägung zu einer Spielstätte, in der die moderneren Formen des musikalischen Unterhaltungstheaters überwiegen, konzeptionell festgelegt. Ihr Leitungsteam bestand aus Verwaltungsdirektor Jürgen Eggert, Oberspielleiter Lothar Arnold, Chefchoreografin Eva Reinthaller, Musikdirektor Volker Münch, Chordirektor Siegfried Fischer, Ausstattungsleiter Siegfried Rennert, den Dramaturgen Peter Gunold und Wolfgang Dosch (beide auch auf der Bühne zu Hause) sowie dem Technischen Direktor Christfried Scharfenberg. Sie waren angetreten, dem Publikum weiterhin anspruchsvolle Unterhaltung zu bieten und dafür alle neuen künstlerischen und technischen Möglichkeiten zu nutzen. Am 3. November 1990 wurde das modernisierte Theater mit einer prächtigen Inszenierung der seit 1963 hier nicht mehr gespielten „Fledermaus“ eröffnet.

An die Spitze der Staatsoperette trat 1990 erstmals eine Frau. Die Theaterwissenschaftlerin, Autorin und Regisseurin Elke Schneider stellte sich der Aufgabe, dieses Theater in seiner Spezifik zu erhalten und ohne Personalabbau in die Marktwirtschaft zu führen. Als Entwicklungsziel für das nächste Jahrzehnt wurde bereits der Übergang von einem Operettentheater klassischer Prägung zu einer Spielstätte, in der die moderneren Formen des musikalischen Unterhaltungstheaters überwiegen, konzeptionell festgelegt. Ihr Leitungsteam bestand aus Verwaltungsdirektor Jürgen Eggert, Oberspielleiter Lothar Arnold, Chefchoreografin Eva Reinthaller, Musikdirektor Volker Münch, Chordirektor Siegfried Fischer, Ausstattungsleiter Siegfried Rennert, den Dramaturgen Peter Gunold und Wolfgang Dosch (beide auch auf der Bühne zu Hause) sowie dem Technischen Direktor Christfried Scharfenberg. Sie waren angetreten, dem Publikum weiterhin anspruchsvolle Unterhaltung zu bieten und dafür alle neuen künstlerischen und technischen Möglichkeiten zu nutzen. Am 3. November 1990 wurde das modernisierte Theater mit einer prächtigen Inszenierung der seit 1963 hier nicht mehr gespielten „Fledermaus“ eröffnet.

Mit Herz, Verstand und Humor gelang es der „Chefin“, das Ensemble aus jungen und altbewährten Mitarbeitern zu Höchstleistungen zu motivieren. Unter ihnen waren nun auch westdeutsche, südafrikanische, österreichische und amerikanische Künstler, die zu „Freundschaftspreisen“ Engagements in Dresden antraten. Sie genossen die Atmosphäre und die Art und Weise der Interpretation von Operette und Musical auf der Leubener Bühne sehr und eroberten die Herzen der Dresdner Zuschauer und Kollegen mit ihren erstklassigen Leistungen im Sturm.

Mit Herz, Verstand und Humor gelang es der „Chefin“, das Ensemble aus jungen und altbewährten Mitarbeitern zu Höchstleistungen zu motivieren. Unter ihnen waren nun auch westdeutsche, südafrikanische, österreichische und amerikanische Künstler, die zu „Freundschaftspreisen“ Engagements in Dresden antraten. Sie genossen die Atmosphäre und die Art und Weise der Interpretation von Operette und Musical auf der Leubener Bühne sehr und eroberten die Herzen der Dresdner Zuschauer und Kollegen mit ihren erstklassigen Leistungen im Sturm.

(Andreas Schwarze "Metropole des Vergnügens" Saxophon 2016, S.151-162)

Im gesamten deutschsprachigen Raum wurde das Dresdner Haus nun als einziges eigenständiges Operettentheater wahrgenommen. 1992 gründeten Hamburger und Dresdner Geschäftsleute das »Dresdner Operettenforum e. V.« zur »Unterstützung der Kunstgattung Operette und zur Verbreitung sächsischen Kulturgutes in Europa«. 2009 fusionierte dieser Verein mit dem 2002 gegründeten "Förderverein" zum "Förderforum e.V.".

Operettenbälle mit großer Besetzung aus Dresden wurden das Saison-Highlight im »Atlantic- Kempinski- Hotel« in Hamburg und später auch eine Dresdner Tradition.

Engagiert und mit vielen Projekten und Spendenaktionen kämpfte der Verein an der Seite der Theaterschaffenden und des Dresdner Publikums erfolgreich sowohl gegen eine drohende Schließung der Staatsoperette als auch für die "Operette im Zentrum". Unter den Vorsitzenden Manfred ten Bosch, Prof. Dr. Werner Patzelt und - seit März 2022 - Dr. Marlies Volkmer, war und ist das "Förderforum der Staatsoperette Dresden e.V." bis heute ein offener und zuverlässiger Partner für Ensemble und Theaterleitung.

- 26.10.1991 1. Operettenball der Staatsoperette in Hamburg

- 1993 Beginn der Sanierung der Heizungsanlage und der Parkfläche, Baubeginn für das neue Kassenfoyer

Für die Maßnahmen stellt die Stadt Dresden insgesamt ca. 22 Mill. DM zur Verfügung

Seit 1992 äußerten Agenturen den Wunsch nach Gastspielen des Theaters. Auf vielen Reisen eroberte sich fortan das Ensemble mit Qualität und Ausstrahlung ein neues Publikum.

- September 1993 1. Deutschland-Schweiz-Tournee des Ensembles der Staatsoperette

Spielorte: Friedrichshafen, Winterthur, Aschaffenburg, Fürth u.a.

Stücke: "Die Fledermaus", "Im Weissen Rössl", "Das musikalische Himmelbett", "Küchenliederabend"

über 16.800 Besucher

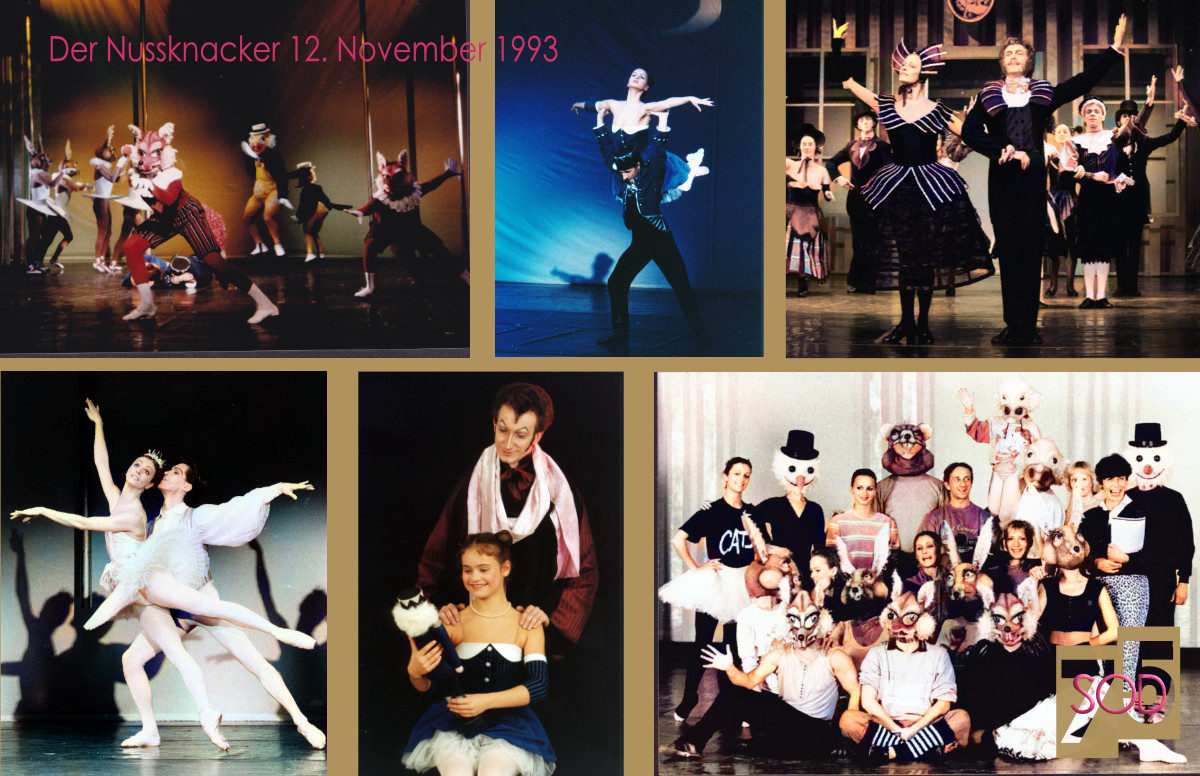

- 12.11.1993 Große Ballettproduktion "Der Nussknacker" von Tschaikowsky

Inszenierung | Choreografie | Libretto: Eva Reinthaller;

ML: Volker Münch, Bühne | Kostüme: Ella Späthe a. G.;

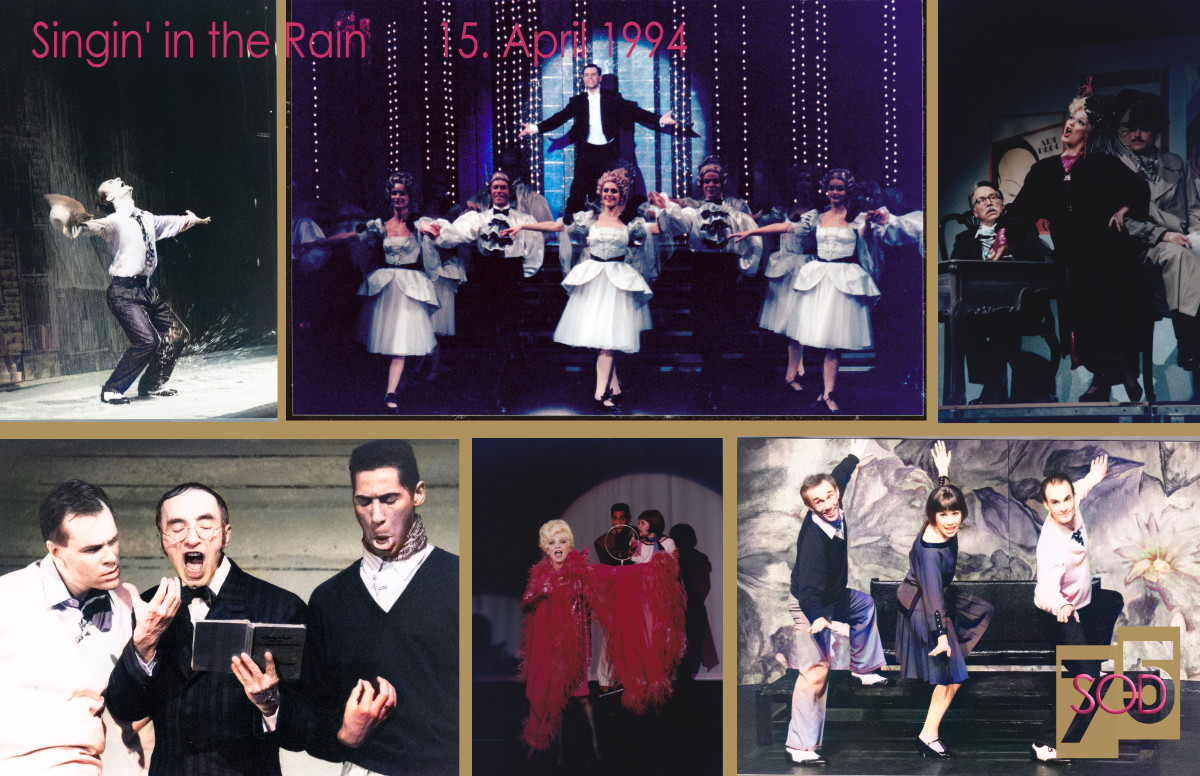

Theaterplastik: Karin Peiler a. G. - 15.04.1994 Deutsche Erstaufführung „Singin’ in the Rain“

Inszenierung | Choreografie: Gunther R. Eggert a. G.; ML: Volker Münch; Bühne: Siegfried Rennert; Kostüme: Ingrid Rahaus a. G.

- 23.06.1995 Premiere des Musicals "Gigi" mit Horst Schulze a. G. als Honoré; letzte Regie von Walter Niklaus an der Staatsoperette

1995 wurde Fritz Wendrich, der ehemalige Generalintendant des Nationaltheaters Weimar, Intendant der Staatsoperette Dresden. Er knüpfte an das Erreichte an, führte Bewährtes fort und erweiterte das Spektrum künstlerischen Ausdrucks. Gemeinsam mit dem neuen Chefdirigenten Volker M. Plangg und dem Regisseur Ralf Nürnberger begann er, bekannte Werke neu zu interpretieren und neue Stücke nach Dresden zu holen.

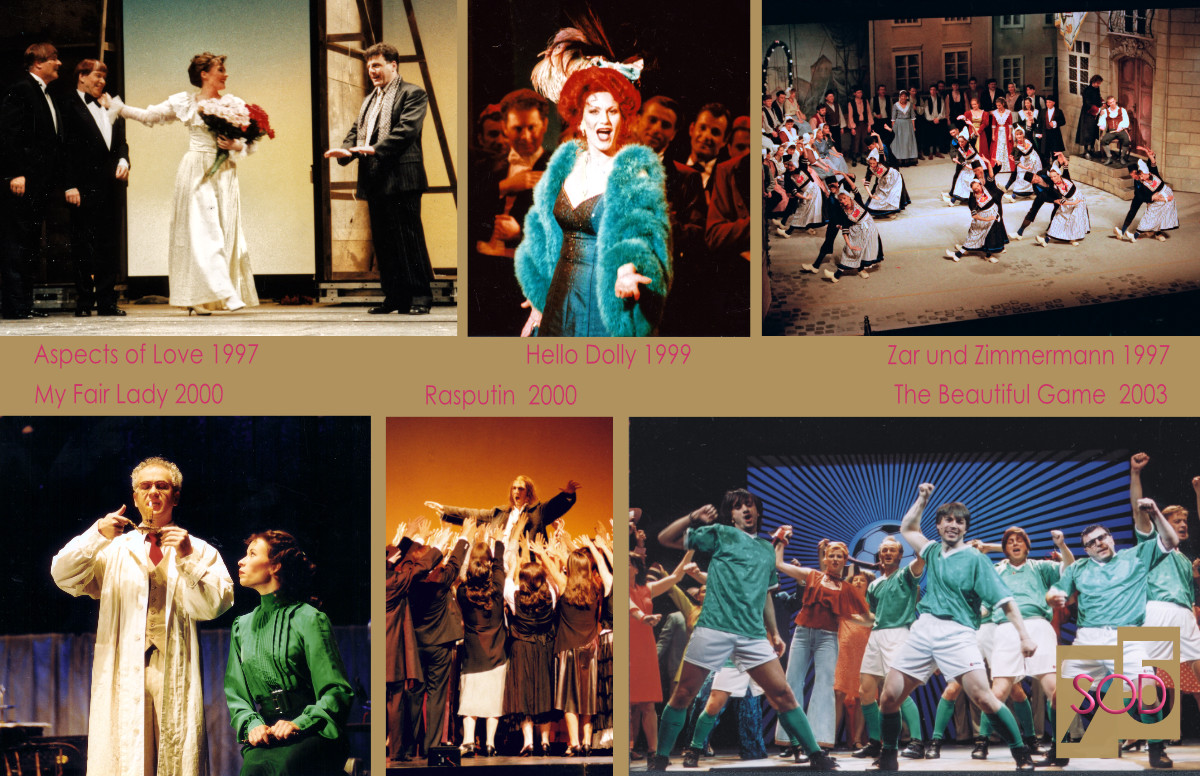

Klassiker von Offenbach, Strauß, Lincke und Lehár blieben die Grundlage des Repertoires. Aber deutsche Spielopern und Symphonische Konzerte fanden nun ebenso ihren Platz im Spielplan wie die deutschen Erstaufführungen der Webber- Musicals »Aspects of love« und »The beautiful Game«. Wendrichs Credo: »Wir müssen dem Werk, aber auch den Kindern des heutigen Zeitalters gerecht werden… Bei der Regie gibt es Platz für verschiedene Möglichkeiten, aber es muss etwas mit mir und meinem Leben zu tun haben, sonst interessiert es mich nicht« (Interview 2002).

Die Jahrhundertflut im August 2002 erreichte auch das alte Haus in Leuben. Danach machte sich die Belegschaft voller Elan an die Beseitigung der Schäden und die Vorbereitung der neuen Spielzeit, die mit der »Lustigen Witwe« eröffnet und der deutschen Erstaufführung von Webbers »Beautiful Game« fortgesetzt werden sollte.

Wie eine Bombe schlug im Oktober 2002 die Nachricht ein, dass Oberbürgermeister Ingolf Roßberg und sein Kulturbürgermeister Vogel auf Grund der prekären Haushaltslage die Schließung der Staatsoperette und anderer Kultureinrichtungen forderten. Intendant Fritz Wendrich und sein Vize Eggert kämpften von nun an gemeinsam mit Künstlern, Politikern und der Dresdner Bevölkerung für die Rettung des Volkstheaters.

Michael Grötsch gründete den »Förderverein der Staatsoperette Dresden e. V.«, 107.000 Unterschriften für den Erhalt des Theaters wurden gesammelt und überzeugten den Stadtrat, der sich einstimmig zur Operette bekannte. Die erste Gefahr war gebannt, aber die Diskussion über Rechtsform und Standort der Spielstätte entbrannte neu.

- August 1995 Fritz Wendrich wird Intendant

- 16.05.1997 Deutsche Erstaufführung „Aspects of Love“ von Webber

Regie: Herbert Olschok; ML: Volker M. Plangg; Bühne: Roland Wehner; Kostüme: Joachim Herzog; Choreografie: Eva Reinthaller - 28.02.1997 2. Opernpremiere seit 1951 „Zar und Zimmermann“ von Lortzing

Regie: Fritz Wendrich, ML: Volker M. Plangg; Bühne: Roland Wehner; Kostüme: Bärbel Voigt; Choreografie: Eva Reinthaller - 03.07.1998 Europäische Erstaufführung „Victor/Victoria“ von Mancini

Regie: Stefan Huber; ML: Volker M. Plangg; Choreografie: Ricarda Regina Ludigkeit; Bühne: Bill Krog; Kostüme: Ulrike Barbara Radichevich - 24.09.1999 Oper "Martha" von F. v. Flotow

- 05.05.2000 Uraufführung des Opernmusicals „Rasputin“ von Chefdirigent Volker M. Plangg

Regie: Herbert Olschok; ML: Volker M. Plangg; Choreografie: Michael Apel; Bühne: Claudia Doderer; Kostüme: Claudia Rühle - 06.04.2001 Oper "Der Barbier von Sevilla" von G. Rossini

- Anfang Juli 2002 applaudierten 6000 begeisterte Zuschauer dem Ensemble der Staatsoperette bei einem Open-Air auf dem Berliner Gendarmenmarkt

- 24.01.2003 Deutsche Erstaufführung „The Beautiful Game“ von Webber

Regie und Choreografie: Mei Hong Lin; ML: Frank Flade; Bühne: Thomas Gruber; Kostüme: Diana Pähler

zum Anfang der Seite

Die Intendanz Wolfgang Schaller 2003 - 2019

Wolfgang Schaller, der das Steuer 2003 von Fritz Wendrich übernahm, stellte sich nun gemeinsam mit seinen über 250 Mitarbeitern der Aufgabe, dem Operettentheater in Dresden eine Zukunft zu geben.

Zu Beginn der Spielzeit 2003/04 wurden die Schließungsabsichten als politischer Fehler zurückgenommen und dem Theater ein Neubau in der Innenstadt avisiert. Mehrere Projekte und Finanzierungsmodelle kamen in den folgenden Jahren auf den Tisch, wurden öffentlich diskutiert, geändert, verworfen.

Derweil nagte der Zahn der Zeit weiter an der 150 Jahre alten Bausubstanz hinter der freundlichen Operettenfassade. Rekonstruktion, Fusion, Neubau- die Wogen schlugen hoch. Mit einem neuen Haustarifvertrag verzichteten die Theaterleute über Jahre auf 8 Prozent ihres Gehaltes, um 14 Millionen Euro für einen Neubau beizusteuern.

2008 kam schließlich die Vision vom »Kulturkraftwerk Mitte« als Kreativzentrum und Doppelstandort für die Operette und das Jugendtheater mit gemeinsamen Werkstätten auf. Nach einem zähen politischen Ringen um diesen und andere Standorte sowie die Finanzierung wurde 2010 der entscheidende Durchbruch erzielt, Stadtrat und Oberbürgermeisterin Helma Orosz befürworteten den Bau des Kulturareals im stillgelegten Kraftwerk am Wettiner Platz.

Während all dieser Jahre voller Spannungen und Unwägbarkeiten verwirklichte die Theaterleitung mit ihrem Intendanten Wolfgang Schaller innovative Konzepte und suchte neue Wege zum Publikum. Mit Chefdirigent Ernst Theis, Chefchoreograf Winfried Schneider und einer ganzen Riege neuer, junger Sänger und Tänzer wurde das Projekt »Operette im 21. Jahrhundert« in Angriff genommen. Alljährlich wurde seither ein Spielplan voller Höhepunkte präsentiert, von Gershwin bis Offenbach, von Mozart bis Kálmán reichte die Bandbreite des Angebotes. Weitere Gastspiele im In- und Ausland, vielbeachtete CD- Produktionen, musikwissenschaftliche Fachtagungen und die Aufführungen selten gespielter Meisterwerke der klassischen Operette steigerten den Bekanntheitsgrad und erweiterten den Zuschauerkreis der Staatsoperette.

Mut zu Experimenten und gekonnte Darbietung der Klassiker des Genres kennzeichneten den Umgang mit dem Genre Musical. Das über eine weitgefächerte stilistische Erfahrung verfügende Stammensemble wurde mit Gästen für Spezialaufgaben ergänzt, woraus Synergieeffekte erwuchsen, die sich in einer ganz neuen theatralischen Qualität von Musical-Interpretationen niederschlugen.

Zusätzlich realisierte Intendant Wolfgang Schaller mit Chefdirigent Ernst Theis drei vielbeachtete Konzertprojekte: »Leben in dieser Zeit« 2008, »Radio-Musiken« 2010 und »Weill – Europa und die USA« 2013. Sie befassten sich an Hand wiederentdeckter Kompositionen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den musikalischen Wurzeln des modernen Musiktheaters und erschienen – als Weltpremiere – gleichfalls in der CD-Edition des Hauses. Ein besonderes Ereignis war 2007 die Aufführung des als unspielbar geltenden Werkes „Candide“ von Leonard Bernstein in Zusammenarbeit mit dem genialen Autor und Schauspieler Peter Ensikat, der selbst als Voltaire zu erleben war.

Ein regelrechter Knaller wurde die deutsche Erstaufführung von »Catch Me If You Can!« im Frühling 2015, der von der Kritik echte Broadway-Qualität bescheinigt wurde und die bereits in München Triumphe feierte.

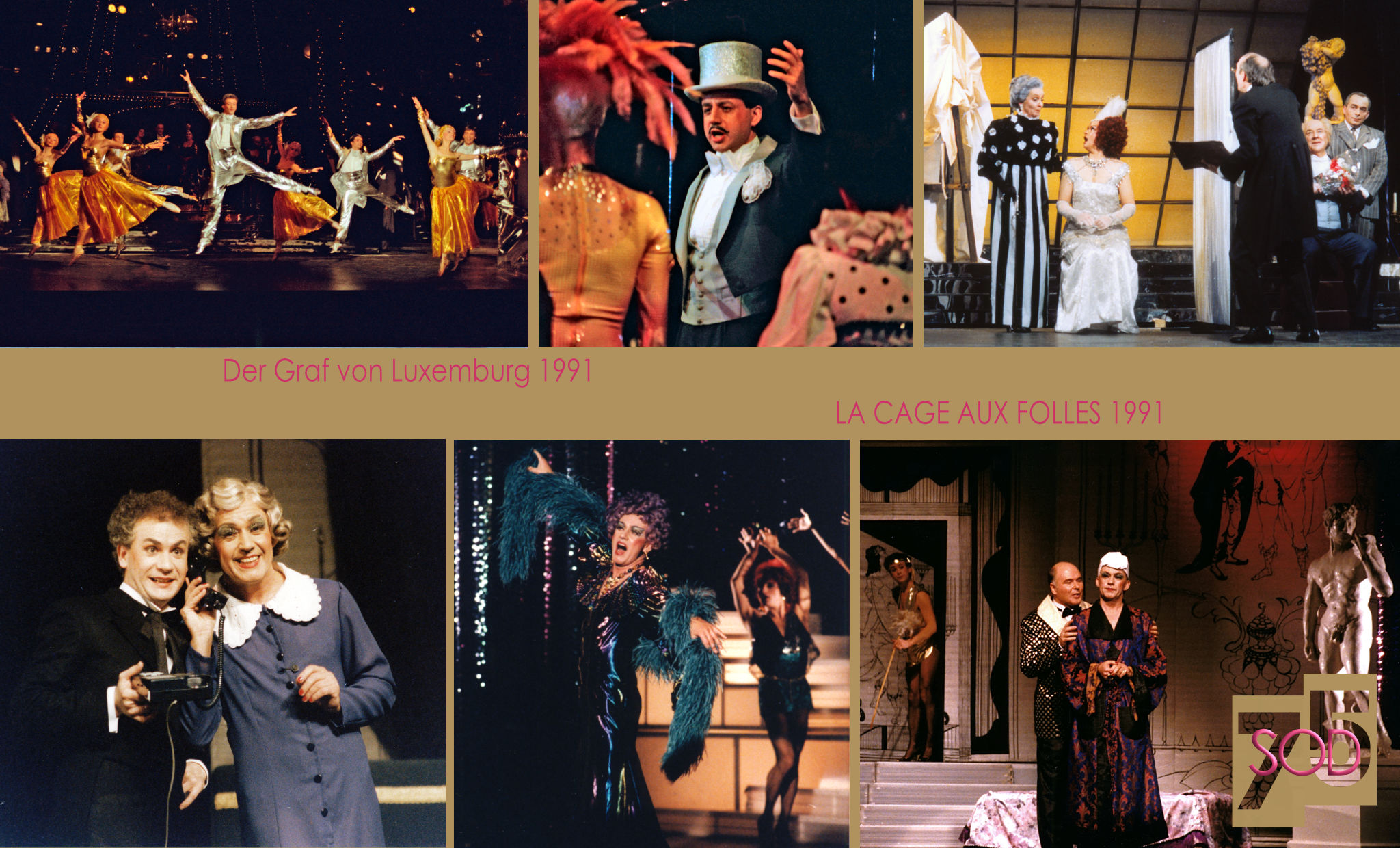

Mit viel Spaß und Glamour verabschiedete sich 2016 auch das Musical vom alten, so traditionsreichen Haus: »La Cage aux Folles« mit Uwe Kröger und Christian Grygas in der Rolle der Zaza, ganz verschieden, aber jeder auf seine Art großartig und inspirierend, so wie all die wunderbaren Künstler, die je auf dieser liebenswerten und erstaunlichen Bühne gestanden hatten.

Als besondere Würdigung des Genres und als Spiegel und Bühne der Entwicklungen an diesem europaweit einmaligen Musiktheater wurde 2011 von Wolfgang Schaller das »Johann- Strauss- Festival« etabliert. Die Möglichkeiten, hervorragende Werke der Strauss- Epoche in dichter Folge und kompetenter Interpretation zu sehen und begleitende Veranstaltungen zu besuchen, verbanden sich dabei zu einem faszinierenden Theatererlebnis neuer Dimension.

Besetzungszettel "Die Herzogin von Chicago",

Premiere 07.11.2003

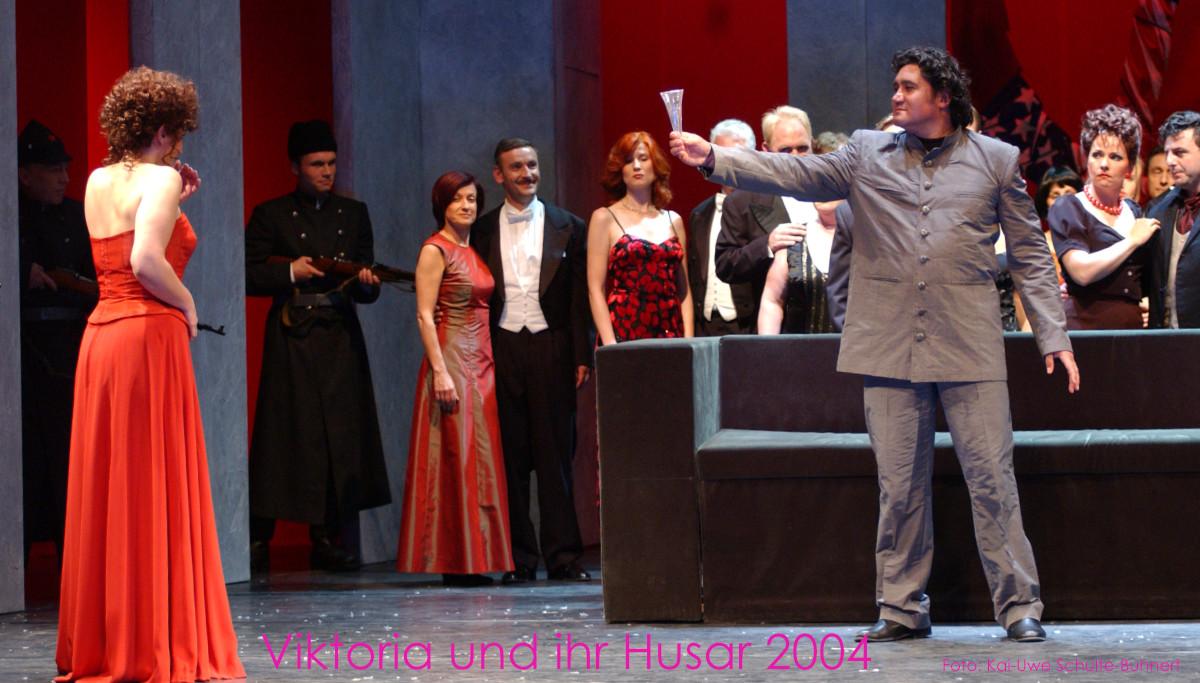

Besetzungszettel "Viktoria und ihr Husar",

Premiere 25.06.2004

- 16.04.2004 Premiere „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Nikolai mit Rolf Wollrad a. G.

Regie: Klaus Dieter Kirst a. G.; ML: Ernst Theis; Ausstattung: Henning Schaller - 29.04.-1.05. 2005 Musikwissenschaftliche Tagung „Operette unterm Hakenkreuz“ in der Staatsoperette

- 14.04.2006 Premiere „Jesus Christ Superstar“ von Webber

Regie: Wolf Widder; ML: Michael Fuchs; Ausstattung: Katja Schröder; Choreografie: Silvana Schröder - 15.06.2007 Premiere „Candide“ von Bernstein mit Peter Ensikat a.G.

Regie | Choreografie: Winfried Schneider; ML: Ernst Theis; Bühne: Mario Radicke; Kostüme: Renate Schmitzer - 25.04.2008 Premiere „Die Zauberflöte“ von Mozart

Regie: Axel Köhler; ML: Ernst Theis; Bühne: Hartmut Schörghofer; Kostüme: Corinna Crome

- 28.08.2008 1. Konzert mit Radiomusiken: „Leben in dieser Zeit“ von Kästner/Nick

ML: Ernst Theis - 24.04.2009 Premiere „Carmen“ von Bizet

Regie | Choreografie: Winfried Schneider; ML: Ernst Theis; Bühne: Mario Radicke; Kostüme: Renate Schmitzer - Oktober 2010 Stadtratsbeschluss zum Neubau der Operette im Kraftwerk Mitte

- 28.01.2011 Deutsche Erstaufführung „Passion“ von Sondheim

Regie: Holger Hauer; ML: Peter Christian Feigel; Ausstattung: Christoph Weyers - 23.-30.04.2011 1. Johann-Strauss-Festival (weitere 2012/2013)

- 22.06.2012 Premiere „The Rocky Horror Show“ von O‘Brien

Regie | Choreografie: Winfried Schneider; ML: Peter Christian Feigel; Bühne: Roy Spahn; Kostüme: Thorsten Fietze - 01.09.2012 Premiere „Jubiläumsgala - 65 Jahre Staatsoperette“

Buch | Regie | Ausstattung | Projektionen: Andreas Schwarze; ML: Christian Garbosnik | Peter Christian Feigel | Christoph Lichdi; Choreografie: Radek Stopka

- 25.10.2013 Europäische szenische Erstaufführung „The Firebrand of Florence“ von Weill

Regie: Holger Hauer; ML: Andreas Schüller; Choreografie: Christopher Tölle; Ausstattung: Christoph Weyers - 30.01.2015 Deutsche Erstaufführung „Catch Me If You Can“ von Shaiman

Regie: Werner Sobotka; ML: Peter Christian Feigel; Choreografie: Simon Eichenberger; Bühne: Walter Vogelweider; Kostüme: Elisabeth Gressel - 31.10.2016 Revue "Letzter Vorhang Zukunft" Schließung des Theaters in Leuben

Ein Traum wurde Wirklichkeit. Vom ersten Spatenstich an

gaben Planer und Bauleute ihr Bestes, um den imposanten

Komplex von Kulturbauten auf dem brachliegenden Kraftwerksgelände

fristgerecht und in hoher Qualität fertigzustellen.

Mit Geduld, Professionalität und Gestaltungswillen

bewältigten sie alle auftretenden Schwierigkeiten und erlebten

mit Stolz das Werden beispielhafter moderner Theaterbauten.

Die Mitarbeiter von Staatsoperette und Theater der jungen Generation leisteten Übermenschliches, um den

Umzug der Theater und Werkstätten aus Cotta und Leuben

ins Zentrum der Stadt zu bewerkstelligen. Gleichzeitig bereiteten

sie die Eröffnungspremieren unter den Bedingungen

gänzlich neuer Arbeitsumgebungen und immensem

Zeitdruck vor.

Ihr Wissen, ihr Können und ihre Kraft führte

zum Erfolg. So hatten die Dresdner und ihre Theaterleute

am 16. Dezember 2016 allen Grund zum Feiern.

Mit einem unkonventionellen, fröhlichen und poetischen

Festakt begann das neue Kapitel in der Geschichte der Dresdner

Volkstheater. Die Errichtung der neuen Spielstätten, getragen

vom Bürgerwillen der Dresdner, kann man getrost als

kulturelle Großtat bezeichnen, eine Investition in die Zukunft

und Lebensqualität der Landeshauptstadt.

Impressionen vom Bau der Theater im Kraftwerk Mitte Dresden

- 16.12.2016 Festakt zur Eröffnung der neuen Theater im Kraftwerk Mitte

- 22.12.2016 „Wonderful Town“ von L. Bernstein

Regie: Matthias Davids; ML: Peter Christian Feigel; Choreografie: Melissa King; Bühne: Mathias Fischer-Dieskau; Kostüme: Judith Peter - 30.12.2016 Eröffnungsgala

- 23.06.2017 "Maria de Buenos Aires" Tango-Operita von Piazolla

Regie | Choreografie: Radek Stopka; ML: Peter Christian Feigel; Bühne | Video | Light: Guido Petzold; Kostüme: Thorsten Fietze - 03.03.2018 Uraufführung "Zzaun-Das Nachbarschaftsmusical" von Blomberg/Kuchinka

Regie: Andreas Gergen; ML: Peter Christian Feigel; Choereografie: Danny Costello; Bühne: Walter Vogelweider; Kostüme: Ulli Kremer - 28.04.2018 "Die Dreigroschenoper" von Brecht/Weill

Regie | Kostüme | Light-Design: Sebastian Ritschel; ML: Christian Garbosnik; Choreografie: Simon Eichenberger; Bühne: Rifail Ajdarpasic - 27.04.2019 Uraufführung "Der Mann mit dem Lachen" von Mimsgern/Blomberg/Kuchinka

Regie: Andreas Gergen; ML: Peter Christian Feigel; Choreografie: Simon Eichberger; Bühne: Sam Madwar; Kostüme: Ute Loher, Conny Lüders

zum Anfang der Seite

zum Anfang der SeiteDie Entwicklung der Staatsoperette 2019 bis 2023

Am 1. August 2019 übernahm die Musiktheaterdramaturgin Kathrin Kondaurow (35) die Intendanz der Staatsoperette Dresden

und etablierte das neue Logo und den Slogan "Broadway in Dresden".

Sie eröffnete ihre erste Spielzeit am 7. September 2019 mit der Revue "Hier und Jetzt und Himmelblau" von Jan Neumann. Mit Martin G. Bergers Inszenierung des Musicals "Follies" (Sondheim) begann für das Ensemble die Suche nach einem neuen Profil und Weg für dieses traditionsreiche Musiktheater. Nach der musikalisch äußerst positiv bewerteten (Musikal. Ltg.: Andreas Schüller), aber szenisch mißlungenen Premiere der Operette "Die Banditen" von Offenbach (28.2.2020, Regie Valentin Schwarz) fand die Spielzeit 2019/20 durch den Corona-Shutdown ein vorzeitiges Ende.

DNN-Artikel von Andreas Schwarze

Vorab-Interview mit Regisseur Valentin Schwarz Februar 2020

Für die Spielzeit 2020/21 waren als Premieren geplant: "Blondinen bevorzugt!"(Styne, 2.10.2020); "Cinderella" (Rodgers,28.11.2020); "Die lustigen Weiber von Windsor" (Nicolai, 6.2.2021); "Polnische Hochzeit" (Beer, 24.4.2021).

Zum Spielzeitbeginn 2020/21 traten der neue Chefdirigent Johannes Pell und die Dramaturgin Dr. Judith Wiemers ihre Engagements an. Als Eröffnungspremiere wurde anstatt "Blondinen bevorzugt!" "Menschen im Grand-Hotel" (Abraham) in halbszenischer Aufführung präsentiert.

Das Spielzeitheft 2020/21 wird mit einem Grußwort der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden eingeleitet:

"Sehr geehrtes Publikum,

ein buntes Musiktheater besteht erfahrungsgemäß aus

Mitarbeiter*innen verschiedenster Herkunft, Sprachen

und Gesinnungen – und zwar gleichberechtigt nebeneinander.

Selbstredend sollte dies auch für die unterschiedlichen

Geschlechter gelten. Aber wie steht es

grundsätzlich um die Sichtbarkeit von Frauen in

einem künstlerischen Betrieb? Sie spiel(t)en bisher

mehrheitlich aufgrund geschlechtsspezifischer Zuschreibungen

eine vorwiegend passive Rolle, beispielsweise als

Aktricen unter dem Kommando männlicher Regisseure

oder in den Drehbüchern als Objekt einer männlichen

Vorstellungskraft. Auch in Regie oder Produktion traten

sie bisher selten in Erscheinung.

Seit Beginn der Spielzeit 2019/20 geht die Staatsoperette

neue Wege. So leitet das Haus nun eine Intendantin,

und es wird mit deutlich mehr Regisseurinnen

gearbeitet, um deren fachliche Qualitäten sichtbarer

werden zu lassen – und dies heißt nicht, dass Gender-

Aspekte über künstlerische Fähigkeiten gesiegt hätten …

Auch das Ensemble hat sich das Thema Gleichstellung

auf die Fahnen geschrieben. Es will stärker von den unterschiedlichen

Blickwinkeln profitieren und die Vielfalt,

welche verschiedene Geschlechter in ihre Arbeit einbringen

können, intensiver widerspiegeln. Was gibt es Schöneres,

als eine gleichberechtigte Teilhabe Aller vor, auf und hinter

der Bühne?

In diesem Sinne – Vorhang auf!

Ihre Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah"

Intendantin Kathrin Kondaurow schließt sich an:

"Sehr verehrtes, liebes Publikum!

Die letzten Wochen und Monate waren von großer Ungewissheit geprägt – wie sehr und wie

lange würde die Corona-Pandemie das gesellschaftliche und soziale Leben eingrenzen, ab

wann würde es wieder möglich sein, Theater zu spielen, die Staatsoperette für den Spielbetrieb

zu öffnen? Jetzt ist es so weit: Wir haben eine Perspektive und für Sie einen Spielplan

entwickelt, der es uns ermöglicht, auf der Bühne unter notwendigem Abstandsgebot zu

spielen und Sie dennoch gewohnt facettenreich zu unterhalten. Die Ursprungsplanung

mussten wir ein wenig umstellen, so ist von unserer Eröffnungspremiere „Blondinen

bevorzugt! (Gentlemen Prefer Blondes)“ in dieser Spielzeit lediglich oben stehender Titel

verblieben, auf die Premiere im Herbst 2021 dürfen Sie sich bereits jetzt freuen.

Dennoch bleiben wir unserem Diskurs zur Geschlechteridentität treu, denn als Staatsoperette

sind wir in einem Genre unterwegs, das nur so vor Geschlechterklischees, vor Rassismen

und Sexismen strotzt – wir kommen gar nicht umhin, uns selbstkritisch damit zu befassen.

Wie gehen wir beispielsweise als Gesellschaft mit geschlechterspezifischen Zuschreibungen

um – erfüllen wir sie oder lehnen wir sie ab, widerlegen wir sie und krempeln sie um?

Gibt es überhaupt noch eine eindeutige Zuordenbarkeit von männlichen und weiblichen

Attributen, die bestimmen, wer Mann und wer Frau ist? Alles Fragen, denen wir uns in

dieser Spielzeit stellen werden, indem wir Geschlechterrollen hinterfragen und zugleich

einkreisen, was Männlichkeit und Weiblichkeit heute bedeuten.

„Märchen im Grand-Hotel“ heißt die erste Premiere der Saison. Welch anderer Ort als ein

Hotel böte sich besser an, um Rollenspiele, Beziehungskonstellationen und Ständedünkel

unter ein Brennglas zu legen? Ein lustvolles Verwirrspiel à la Hollywood entsteht, bei

dem Marylou, moderne, selbstbestimmte Tochter des amerikanischen Filmproduzenten

Makintosh, das Wertesystem des altehrwürdigen französischen Hotels und seiner Bewohner

mächtig auf den Kopf stellt und gleichzeitig filmisch konserviert. Getragen von

Paul Abrahams vielseitiger Musik – von Walzer bis Foxtrott, Tango bis Jazz – führt Sie der

verliebte Kellner Albert anekdotenreich durch den Abend.

Der Märchenklassiker „Cinderella“, unser Familienmusical als zweite Premiere der Saison,

ist ebenfalls gespickt mit Rollenklischees. Die neue Broadway-Fassung von Rodgers und 8

Hammerstein II erlaubt jedoch eine modernere Lesart: Ella kann den mit sich und der

Monarchie hadernden Prinzen durch ihre Natürlichkeit und Klugheit gewinnen – nicht die

Schönheit ist ausschlaggebend! Gemeinsam besänftigen sie das zur Revolution aufrufende

Volk und sogar die Stiefmutter entdeckt ihren Familiensinn. Ein Plädoyer für Menschlichkeit,

Toleranz, Miteinander und den Glauben an sich selbst! In Zeiten von Social Media und

„Germany‘s Next Topmodel“ ein Muss für Groß und Klein!

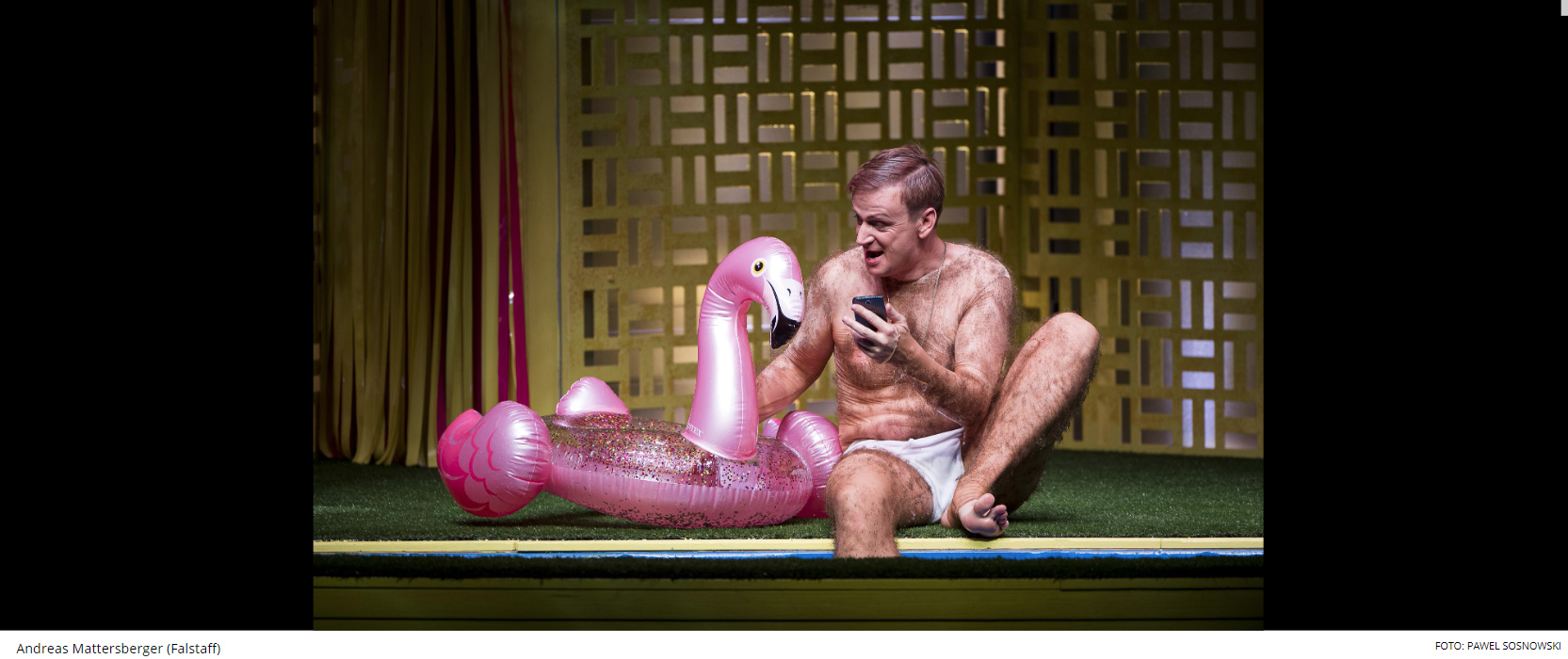

In unserer dritten Premiere nehmen wir das männliche Geschlecht näher unter die Lupe.

Denn in Otto Nicolais Spieloper „Die lustigen Weiber von Windsor“ haben wir es mit

einer besonderen Spezies Mann zu tun: Sir John Falstaff, unverbesserlicher Chauvinist

und Lebemann, der aufgrund seiner skurrilen Charakterzeichnung dazu einlädt, sich mit

der Frage nach neuen Männlichkeitsbildern zu befassen. Shakespeare hat mit seiner

Komödienvorlage einen wahren Antihelden geschaffen, der scheinbar alle Klischees eines

patriarchalisch geprägten, narzisstisch agierenden Mannes erfüllt. Gleichzeitig konterkariert

dieser Falstaff dieses Rollenbild – und wird von einer sehr emanzipiert agierenden

Damenwelt an der Nase herumgeführt. Doch wer ist eigentlich wer und wer spielt hier

mit wem?

Eine dem Falstaff nicht unähnliche Figur schuf der Komponist Joseph Beer gemeinsam mit

seinen Librettisten Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald in dem 1937 uraufgeführten

Werk „Polnische Hochzeit“: Der in die Jahre gekommene Graf Staschek liebt es, zu heiraten

– vor allem jüngere Frauen. Doch als er die Braut seines als vermisst geltenden Neffen

ehelichen möchte, wird es turbulent. Erzählt wird die Geschichte eines Kriegsheimkehrers,

der mit den Traditionen seiner Heimat bricht und von mutigen Frauen, die sich gegen die

ihnen zugeschriebenen Rollenklischees zur Wehr setzen. Als deutsche szenische Erstaufführung

widmen wir unsere vierte Premiere diesem Meisterwerk, das musikalisch raffiniert

zwischen slawisch-folkloristischen Elementen und schmissigen Jazzsounds changiert.

Doch nicht nur die Befragung von Geschlecht, Identität und Rollenbildern steht im Fokus

dieser Spielzeit – nach wie vor bleiben wir unserem Motto „Broadway in Dresden“ als

Garant für lebendiges, vielseitiges und hochwertiges Unterhaltungstheater treu. Neben

dem diskursiven Ansatz geht es vor allem auch um Sinnlichkeit, darum, einen Theaterabend

zu erschaffen, der mit allen Mitteln der Kunst verführt und berührt – und Ihnen und

uns lange in Erinnerung bleibt.

Ganz besonders freue ich mich in dieser Spielzeit auf fesselnde, überraschende und

berührende musikalische Impulse in Zusammenarbeit mit unserem neuen Chefdirigenten

Johannes Pell, der sich Ihnen mit seinen Interpretationen von „Die lustigen Weiber von

Windsor“ und „Polnische Hochzeit“ in unseren Neuproduktionen vorstellen wird.

Seien Sie eingeladen, mit uns in den Diskurs zu treten oder einfach nur zu genießen – wir

freuen uns auf viele eindrucksvolle gemeinsame Theateraugenblicke!

UNSERE DIESJÄHRIGE FOTOSERIE

An jedem Theater der Welt stellt sich für alle Künstler*innen die Frage nach der Sichtbarkeit.

Die Staatsoperette ist ein Haus mit einem großen Sänger*innen-Ensemble,

Chor, Ballett und Orchester. Alle Ensembles und künstlerischen Kollektive sind beteiligt

an den künstlerischen Prozessen, stehen für die Qualität des Hauses und der Produktionen.

Deswegen ist es mir, als Intendantin der Staatsoperette, ein großes Anliegen,

mit allen Künstler*innen nach außen zu strahlen und das Haus zu repräsentieren.

Nachdem die erste Kampagne der vergangenen Spielzeit dem Ballett gewidmet war, bestreitet die

diesjährige Fotoserie das Orchester. Die Gruppenfotos zeugen von Vielfalt und Miteinander, von

lebendigem und kreativem Austausch. Für die Kampagnenbilder zu unseren Premieren konnten

einzelne Musiker*innen gewonnen werden, die von der Künstlerin und Fotografin Esra Rotthoff im

Kontext der jeweiligen Stücke und unter Maßgabe unseres diesjährigen Diskurses zur Geschlechteridentität

inszeniert wurden. Entstanden sind verführerische Bildwelten, die mit scharfem Blick

Musik und Erzählung sowie den Diskurs zusammenführen.

Die Fotoserie mit unseren Solist*innen entführt in die alte Schaltwarte im Lichtwerk, einem der

Staatsoperette nahe gelegenen Ort, nur einen Steinwurf entfernt. Verwunschen und historisch

erzählt er von einer fast vergessenen Zeit. Ein Zeitdokument, eine Erinnerung an das, was war,

wie der Klang einer Stimme – zunächst stark und präsent, dann schon verschwommen und

brüchig. Es entsteht ein Kontrast zwischen funktionaler Ästhetik der Schaltwarte und glamouröser

Aufmachung unserer Solist*innen. Die Fotografien lassen an einen Schnappschuss vor oder nach

einer Aufführung denken, die Mimik der Solist*innen transportiert Spannung, die abfällt oder

gerade aufgebaut wird.

Esra Rotthoff verfolgt in ihrer Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz, indem sie Orte und zu fotografierende

Protagonist*innen über ihre Geschichten, ihre individuelle Aura, Ästhetik und Persönlichkeit

zu einem Ganzen fügt und darüber einen neuen, vielfältigen Assoziationsraum öffnet.

Lassen Sie sich verführen – von unseren Bilderwelten in den Fotoarbeiten und auf der Bühne!

Ihre Kathrin Kondaurow"

(Auszüge aus dem Spielzeitheft 2020/21 der Staatsoperette Dresden, S.4;S.6-8)

Spielzeit 2020/21 - Theater in der Corona-Krise

DNN-Rezension von Andreas Schwarze

Eröffnungskonzert Staatsoperette September 2020

DNN-Artikel von Andreas Schwarze

Porträt Sängerin Christina Maria Fercher Oktober 2020

2. November 2020 - Covid 19-Shutdown des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens

DNN-Artikel von Andreas Schwarze

Offener Brief der Kulturschaffenden November 2020

DNN-Artikel von Andreas Schwarze

Cinderella-Interview Dezember 2020

An den Weihnachtsfeiertagen 2020 erlebte die Musical-Neuproduktion der Staatsoperette von Rodgers und Hammersteins „Cinderella” ihre digitale Premiere als Video on Demand. Die Inszenierung von Regisseurin Geertje Boeden, deren ursprüngliche Premiere für den 28. November 2020 geplant war, wurde von einem professionellen Produktionsteam aufgezeichnet und vom 25. Dezember bis zum 26. Dezember kostenpflichtig online zur Verfügung gestellt.

Am 8. Februar 2021 starb die ehemalige Solotänzerin, Ballettmeisterin und Choreografin der Staatsoperette Ingeborg Kassner-Pfund im Alter von 95 Jahren. Von 1959 bis 1988 gehörte sie zum Ensemble des Hauses und prägte damals sowohl das Ballettensemble als auch viele Inszenierungen des Theaters maßgeblich.

Ingeborg Kassner-Pfund begann 1959 ihre Karriere als Ballettsolistin am damaligen Operettentheater Dresden, 1978 wurde sie Ballettmeisterin und blieb in dieser Funktion bis 1988 der Staatsoperette erhalten. Ihre Choreografien sprudelten vor künstlerischen Ideen, wunderbarem Humor und Überraschungselementen. Ihre letzte choreografische Arbeit an der Staatsoperette war 1988 Johann Strauss‘ „Wiener Blut”.

1985 wurde Ingeborg Kassner-Pfund zum Ehrenmitglied der Staatsoperette ernannt.

Als 2016 die Staatsoperette ihre neue Spielstätte im Kraftwerk Mitte bezog, war Ingeborg Kassner-Pfund selbstverständlich unter den Ehrengästen.

DNN-Artikel von Andreas Schwarze

Nachruf auf Ingeborg Kassner-Pfund Februar 2021

Ab 20. Mai präsentierte die Staatsoperette ein neues Online-Format und nahm ab 5. Juni ihren Spielbetrieb im Kraftwerk Mitte wieder auf.

REINGEHÖRT! Konzert – Die YouTube-Premieren

Solist*innen, Orchestermusiker*innen und Gäste der Staatsoperette boten ab 20. Mai auf dem YouTube-Kanal des Hauses unter dem Titel REINGEHÖRT! Konzert ein vielfältiges Programm im Rahmen eines digitalen Spielplans an. Jeden Donnerstag wurde ein neues, ca. halbstündiges Konzert veröffentlicht, das den Facettenreichtum des Ensembles widerspiegelte und musikalische Einblicke in die Premieren und Konzertformate der Spielzeit gab.

Die digitale Konzertreihe startete am 20. Mai mit Musik aus dem Operettenspaziergang "Ich hab noch einen Koffer in..."

Solist*innen und Musiker*innen liessen darin mit Hits aus Gerd Natschinskis "Mein Freund Bunbury" oder Guido Masanetz‘ "In Frisco ist der Teufel los" DDR-Musicalklänge Revue passieren.

Auf ein Neues – Endlich wieder live vor Publikum

Reichlich drei Wochen später, am 5. Juni, startete dann mit einem Konzert endlich wieder der Spielbetrieb im Haus: Solist*innen, Musiker*innen und Gäste zollten mit "Come Fly with Me – Hommage an Frank Sinatra" einem großen Künstler Anerkennung und präsentierten die größten Hits des Rat Pack-Trios und seines prominentesten Mitglieds.

Mit dabei: Das Orchester und die Solisten der Staatsoperette Christian Grygas, Andreas Sauerzapf und Marcus Günzel sowie als exklusive Gäste die griechische Sängerin Vasiliki Roussi und der Arrangeur und Posaunist Manfred Honetschläger. Die musikalische Leitung des Konzerts lag in den Händen von Peter Christian Feigel.

Erste Premiere nach sieben Monaten Zwangspause: "Die Fantasticks"

(Buch und Liedtexte von Tom Jones | Musik von Harvey Schmidt

Deutsche Übersetzung von Nico Rabenald) am 10. Juni 2021

Pressetext Staatsoperette:"Neben Staatsoperetten-Intendantin Kathrin Kondaurow, unter deren Regie die facettenreiche Inszenierung entstanden ist, steht ein vielseitiges Team: Für den richtigen Sound zeichnet der hauseigene Musicalspezialist Peter Christian Feigel verantwortlich. Das fantasievolle Bühnenbild stammt von Ausstattungsleiterin Esther Dandani, die charakteristischen Kostüme von Anke Aleith, Kostümassistentin der Staatsoperette. Mit seinen verspielten Choreographien setzt Jörn-Felix Alt tänzerische Akzente und Videodesigner Vincent Stefan verzaubert mit seinen kunstvollen Filmsequenzen."

DNN-Rezension von Andreas Schwarze

Fantasticks Juni 2021

Premiere 18. Juni 2021 "So verliebt in die Liebe"

Eine Operetten-Revue

mit Musik von Franz Lehár und Oscar Straus

Pressetext Staatsoperette:Mit Charme, Witz und natürlich mit wundervoller Musik präsentieren Solist*innen, das Ballett und das Orchester der Staatsoperette in sechs fantasievollen Revue-Bildern die unterschiedlichen Facetten der Liebe. Auf dem Programm des eigens vom Haus konzipierten Abends steht Musik aus Operetten von Franz Lehár und Oscar Straus, etwa aus Schön ist die Welt, Die Juxheirat, Der Zarewitsch, Die blaue Mazur und Ein Walzertraum.

Unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Johannes Pell singen Christina Maria Fercher, Steffi Lehmann, Jeannette Oswald, Silke Richter, Ingeborg Schöpf, Elmar Andree, Matthias Koziorowski, Nikolaus Nitzsche, Andreas Sauerzapf, Timo Schabel sowie Gerd Wiemer und musiziert das Orchester der Staatsoperette. Die Damen und Herren des Balletts setzte Choreografin Mandy Garbrecht in Szene. Silke Richter und Andreas Sauerzapf führen als Conférencier-Doppel durch den heiter-lehrreichen Abend.

9. Juli 2021 „Wäre es doch immer so!”

Pressetext Staatsoperette:"Im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland präsentiert die Staatsoperette am 9. Juli das Konzert „Wäre es doch immer so!”. Auf dem Programm steht dann Unterhaltungsmusik jüdischer Komponisten u.a. von Friedrich Hollaender, Joseph Beer, Nikolaus Brodszky und Abraham Ellstein.

Laila Salome Fischer und Bryan Rothfuss bringen von einem Instrumentalensemble begleitet ein Repertoire zu Gehör, das neben Filmschlagern, Tango und Klezmer auch die berührenden und gewitzten jiddischen Operettenlieder umfasst, die einst in den Unterhaltungsvierteln der amerikanischen Metropolen aufgeführt wurden und heute fast vergessen sind."

Die Saison 2021/22 an der Staatsoperette

Pressetext Staatsoperette:"Die Staatsoperette startet am 15. Juli ihren Vorverkauf für die Saison 2021/22, die sich inhaltlich nach fast zwei Jahren voller Einschränkungen dem Thema der Träume und Sehnsüchte widmet: der Sehnsucht nach der Ferne, nach Liebe, Glück und Reichtum, nach dem Traum von einer idealen Welt.

Gestartet wird mit dem Dauerbrenner des Musiktheaters „Im weißen Rössl” in einer schmissigen Fassung für Band und Streichquintett.

„Blondinen bevorzugt! (Gentlemen Prefer Blondes)” heißt die zweite Premiere der Saison – ein Kultstück, das durch die Verfilmung mit Marilyn Monroe weltberühmt wurde.

Der Märchenklassiker „Cinderella” bringt zur Adventszeit als mitreißendes Musical die Geschichte vom armen Aschenputtel auf die Bühne.

Einen temporeichen Abend voller spritziger Dialoge, umwerfender Situationskomik und Musik von Tango bis Foxtrott verspricht eine der beliebtesten Operetten: „Der Vetter aus Dingsda”.

Um den Traum vom plötzlichen Reichtum dreht es sich in der turbulenten Kabarett-Revue „Zwei Krawatten”. Weil ein mittelloser Kellner seine schlichte Krawatte gegen eine seidene Ballkrawatte tauscht, wird er im Handumdrehen zum feinen Gentleman.

Mit „Casanova”, einer weiteren Revue-Operette, schließt die Spielzeit. Humorvoll wird das Leben des legendären Machos Casanovas – besser gesagt, die Geschichten, die wir nicht von ihm kennen – erzählt. Ralph Benatzky verwendete Kompositionen von Johann Strauss und kreierte walzerselig-schmissige Melodien.

Unter dem Titel „Ein Lied geht um die Welt“ konzipierte Chefdirigent Johannes Pell eine neue Konzertreihe, die Einblicke in die Musical- und Operettenliteratur rund um den Erdball gewährt.

Weiter im Repertoire: „My Fair Lady”, „So verliebt in die Liebe – Operetten-Revue”, „Die Fantasticks”, „Märchen im Grand-Hotel”, „Die lustige Witwe”, „Die Csárdásfürstin”, „Hier und Jetzt und Himmelblau” und „Die Zauberflöte“

- DNN-Interview von Andreas Schwarze mit Regisseur Jan Neumann "Der Vetter aus Dingsda" Interview Januar 2022

- DNN-Rezension von Andreas Schwarze "Der Vetter aus Dingsda" Januar 2022

- DNN-Rezension von Andreas Schwarze "Zwei Krawatten" April 2022

- DNN-Rezension von Andreas Schwarze "Casanova" Juni 2022

Laut Intendantin Kathrin Kondaurow (Artikel von Bernd Klempnow SZ vom 23. Juni 2021) wird die Staatsoperette im 75. Jahr ihres Bestehens "Magie entfachen".

Neben Neuinszenierungen und Repertoire-Übernahmen wird es viele neue Veranstaltungsformate, Koproduktionen mit tjg und Zentralkino, Theaterfeste, Operettendiscos, umfangreiche Pädagogik-Angebote und neue Abo-Varianten geben, z.B. ein Flatrate-Abo für Schüler, Azubis und Studenten für 35 €/Jahr.

Spielzeit 2022/23

- 22. Oktober 2022 Premiere "Die lustigen Weiber von Windsor" Oper von Otto Nicolai

DNN-Interview von Andreas SchwarzeInterview mit Regisseurin Noa Naamat

DNN-Rezension von Nicole CzerwinkaKritik "Die lustigen Weiber von Windsor"

SZ-Rezension von Jens Daniel SchubertKritik "Die lustigen Weiber von Windsor"

- 5. November 2022 Premiere "Cinderella" Musical von Rodgers/Hammerstein II/DF Jens Luckwaldt

DNN-Rezension von Christian RufKritik "Cinderella" - 28. Januar 2023 Premiere "Pippin" Musical von Stephen Schwartz

DNN-Vorab-Interview von Andreas Schwarze

Interview mit Regisseur Simon Eichenberger und den Hauptdarstellern Kerry Jean und Gero Wendorff - März 2023 Die Beigeordnete für Kultur und Tourismus und 2. Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch

verlängert den Vertrag von Intendantin Kathrin Kondaurow bis 2029

- 22. April 2023 Premiere Deutsche Erstproduktion "Polnische Hochzeit" Operette von Löhner-Beda und Grünwald; Musik von Joseph Beer

DNN-Vorab-Interview von Andreas Schwarze

Interview mit Bassbariton Elmar Andree

DNN-Vorab-Interview von Andreas Schwarze

Interview mit Regisseurin Julia Huebner

DNN-Rezension von Rico Stehfest

Rezension der Premiere "Polnische Hochzeit" - 10. Juni 2023 Premiere "Die Fledermaus" Operette von Haffner und Genée; Musik von Johann Strauss

Kürzung und Bearbeitung der Originaldialoge von Kathrin Kondaurow und Mark Schachtsiek

Einlage "Bad Guy" von Billie Eilish; Arrangement für Orchester von Sven Helbig

Frosch-Monolog von Jan Neumann nach einem Konzept von Kathrin Kondaurow

SZ-Vorab-Interview mit Kathrin Kondaurow

Umfassendes Interview von Bernd Klempnow mit der Intendantin der Staatsoperette, Kathrin Kondaurow

DNN-Rezension von Andreas Schwarze Rezension von Premiere und 2. Vorstellung "Die Fledermaus"

- 15. September 2023 Premiere "HOORAY FOR HOLLYWOOD"

ML Peter Christian Feigel; Choreografie Mandy Coleman; Licht Bertram Kunz und Robert Kröber; Ton Pawel Leskiewicz; TE Dirk Heymann

Moderation/Gesang Gayle Tufts; Tanz Hannah Kelly und Arthur Troitsky; Solo-Violine Leonid Smorguner

DNN-Rezension von Andreas Schwarze"Hollywood-Konzert" September 2023 - 21. Oktober 2023 Premiere "SWEENEY TODD"

Musik und Gesangstexte von STEPHEN SONDHEIM | Buch von HUGH WHEELER | Nach dem gleichnamigen Stück von CHRISTOPHER BOND

Regie der Originalproduktion am Broadway: HAROLD PRINCE | Orchestrierung von JONATHAN TUNICK | Deutsche Fassung von Wilfried Steiner und Roman Hinze | Original-Broadwayproduktion von Richard Barr, Charles Woodward, Robert Fryer, Mary Lea Johnson, Martin Richards | in Zusammenarbeit mit Dean und Judy Manos

Musikalische Leitung: Peter Christian Feigel, Thomas Runge

Regie: Martin G. Berger | Bühne: Sarah-Katharina Karl | Kostüme: Alexander Djurkov Hotter | Video-Design: Lukas Marian | Dramaturgie: Judith Wiemers | Chorleitung: Thomas Runge

Sweeney Todd: Hinrich Horn, Uwe Schenker-Primus

Mrs. Lovett: Silke Richter, Stefanie Dietrich

Anthony Hope: Gero Wendorff, Jan-Philipp Rekeszus

Johanna Barker: Julie Sekinger, Charlotte Watzlawik

Tobias Ragg: Riccardo Romeo

Richter Turpin: Elmar Andree

Büttel Bamford: Dietrich Seydlitz

Bettlerin: Dimitra Kalaitzi

Adolfo Pirelli: Václav Vallon, Timo Schabel

Mr. Fogg: Michael Kuhn, Friedemann Condé, Timo Schabel, Václav Vallon

SZ-Rezension von Jens Daniel Schubert

"Sweeney Todd" Oktober 2023

- 2. Dezember 2023 Premiere "Alice im Wunderland"

Ballettabend von RADEK STOPKA (frei nach Lewis Carroll) | Musik von SVEN HELBIG

Regie RADEK STOPKA | Musikalische Leitung JOHANNES PELL | Bühne, Licht und Video Design GUIDO PETZOLD

Kostüme THORSTEN FIETZE | Dramaturgie MARK SCHACHTSIEK und VALESKA STERN

Alice: Melania Mazzaferro

Kleine Alice: Paulina Hofmann | Pia Spang | Lucy Stopka

Alice' Mutter | Froschmutter: Mandy Coleman

Alice' Vater: Gerd Wiemer

Weißes Kaninchen: Eliton Da Silva de Barros

Herzkönigin | Mathematiklehrerin: Vladislav Vlasov

Weiße Königin: Nina Kemptner

Zwiddeldum und Zwiddeldei: Felix Roßberg, Philip Lehmann („The Saxonz“)

Verrückter Hutmacher: Sergiy Tonevitskyy

Grinsekatze: Dominica Herrero Gimeno

Blaue Raupe | Chemielehrer: Christian Vitiello

Herzkönig: Kseniya Pogorilyak

Haselmaus: Jarod Rödel

Märzhase: Elisabeth Iwasko

Frosch: Marat Rahm

Marionetten: Andrea De Marzo, Till Geier, Izabela Tonevitska

Drei Karten: Andrea De Marzo, Jonathan Alexander Arias Gomez, Christian Vitiello

Blumen: Stefanie Beyer, Judith Bohlen, Marica Resta

Artistik | Double Alice: Nina Kemptner

Artistik: Marat Rahm

Ballett der Staatsoperette Dresden, Orchester der Staatsoperette Dresden

Bühnenmusik: Studierende der Hochschule für Musik Dresden: Heinrich Eißmann, Nicolas Langkabel, Samuel Dietze

Kinderballett Dresden

SZ-Rezension von Bernd Klempnow

"Alice im Wunderland" Dezember 2023

Die Entwicklung der Staatsoperette 2024/25

- 1. Januar 2024 Neujahrskonzert "Es war einmal"

ML/Moderation: Chefdirigent Johannes Pell | mit Christina Maria Fercher, Maria Perlt-Gärtner (außer Premiere), Timo Schabel

DNN-Rezension von Wolfram Quellmalz

"Neujahrskonzert" Januar 2024 - 13. April 2024 Premiere "Clivia"

Operette von Charles Amberg und F. Maregg | Textfassung von Peter Lund | Musik von Nico Dostal

ML CHRISTIAN GARBOSNIK | Regie PETER LUND | Bühne JÜRGEN FRANZ KIRNER | Kostüme DARIA KORNYSHEVA | Choreografie BART DE CLERCQ

Clivia Gray: Steffi Lehmann | Julie Sekinger

Juan Damigo: Gero Wenndorf | Riccardo Romeo

Jola Sanchez: Franziska Becker | Silke Richter

Lelio Brown: Andreas Sauerzapf | Sascha Luder

Potterton: Markus Liske

Diaz: Marcus Günzel

Valdivio: Bryan Rothfuss

Mary: Charlotte Watzlawik

Regisseur Waters: Dietrich Seydlitz

Ballett, Chor und Orchester der Staatsoperette Dresden

DNN-Rezension von Nicole Czerwinka

"Clivia" 13. April 2024

SZ-Rezension von Jens Daniel Schubert

"Clivia" 14. April 2024 - 1. Juni 2024 Premiere "La Bohème"

Oper nach Szenen aus Henri Murgers La vie de Bohème | Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica | Musik von Giacomo Puccini | Deutsche Textfassung von Bettina Bartz und Werner Hintze

ML Johannes Pell/Christian Garbosnik | Regie Matthias Reichwald | Bühne Karoöy Risz | Kostüme Toto | Dramaturgie Mark Schachtsiek, Valeska Stern | Chorleitung Thomas Runge

Mimì: Christina Maria Fercher| Steffi Lehmann Musetta: Julie Sekinger | Charlotte Watzlawik Rodolfo: Jongwoo Kim | Timo Schabel Marcello: Grzegorz Sobczak | Hinrich Horn Schaunard: Bryan Rothfuss | Markus Liske CollineElmar Andree | Andreas Mattersberger Benoît: Andreas Sauerzapf Alcindoro: Gerd Wiemer Parpignol: Andreas Sauerzapf Sergeant: Tobias Märksch | Claudius Ehrler Chor der Staatsoperette Dresden | Kinderchor der Staatsoperette | Orchester der Staatsoperette Dresden

SZ-Rezension von Jens Daniel Schubert

"La Bohème" 03. Juni 2024

DNN-Rezension von Wolfram Quellmalz

"La Bohème" 04. Juni 2024 - 22. Juni 2024 Premiere Doppelabend "Die 7 Todsünden/100 Leidenschaften"

"Die 7 Todsünden" Ein Ballett mit Gesang von Kurt Weill und Bertolt Brecht

Musikalische Leitung Peter Christian Feigel | Regie und Choreografie Felix Alt

Ballett und Orchester der Staatsoperette Anna I Sophie Berner | Anna II Jasmin Eberl

Familie Marcus Günzel | Riccardo Romeo | Gero Wendorf | Gerd Wiemer

"100 Leidenschaften"

Eine Stepptanz-Performance der Sebastian Weber Dance Company

Musik von Konrad Koselleck | Uraufführung (Auftragswerk SOD)

Musikalische Leitung Peter Christian Feigel | Regie und Choreografie Sebastian Weber

Mit der SEBASTIAN WEBER DANCE COMPANY und dem Orchester der Staatsoperette

DNN-Rezension von Rico Stehfest

"7 Todsünden/100 Leidenschaften" 24. Juni 2024

Hier geht es zum aktuellen Spielzeitbuch 2024/25 der Staatsoperette Dresden

Nachruf von Andreas Schwarze

Zum Tod der Sängerin Ulrike Buhlmann am 26. April 2024

- 2. November 2024 Premiere des Musicals "Show Boat"

Musik von Jerome Kern | Buch von Oscar Hammerstein II | Gesangstexte von Oscar Hammerstein II | Vorlage »show boat« von Edna Ferber | Deutsche Fassung von Roman Hinze

Musikalische Leitung: Michael Ellis Ingram | Regie & Choreografie: Pascale-Sabine Chevroton | Ausstattung: Monika Biegler

Dramaturgie: Judith Wiemers | Chorleitung: Thomas Runge | Leitung Bürger*innenchor & Kinderchor: Carola Rühle-Keil

Besetzung

Julie La Verne: Aswintha Vermeulen | Gaylord Ravenal: Gero Wendorff | Magnolia Hawks: Charlotte Watzlawik | Kapitän Andy Hawkes: Markus Liske | Parthy Ann Hawks: Ingeborg Schöpf | Steve Baker: Benjamin Pauquet | Joe: V. Savoy McIlwain | Queenie: Catherine Daniel | Ellie May Chipley: Dimitra Kalaitzi | Frank Schultz: Andreas Sauerzapf | Kim: Sybille Lambrich | Pete: Dietrich Seydlitz | Sheriff Vallon: Elmar Andree | Hinterwäldler /ein Betrunkener: Vladislav Vlasov | Windy: Friedemann Condè | Junge Kim: Kinderchor | Jim Greene, Manager: Michael Kuhn | Mrs. O´Brien: Jeannette Oswald | Jeb: Christian Berger | Akrobatin: Nina Kemptner | Lottie: Gabrune Sablinskaite | Dottie: Stefanie Beyer | Charlie (Türsteher): Marat Rahm

(2. Inszenierung dieses Musicals an der Staatsoperette, Erstaufführungspremiere 6. April 1973;

Regie Rudolf Schraps, ML Manfred Grafe, Ausstattung Siegfried Rennert, Choreografie Mola Hillebron)

Für die Inszenierung des Musicals "Show Boat" von Jerome Kern

wurde ein Bürgerchor aus 50 theaterbegeisterten Laien gebildet.

Dresdner Morgenpost 23. Oktober 2024

Dresdner Staatsoperette hat jetzt einen Bürgerchor

SZ 18. Oktober 2024

Falsches Skifahren und große Gesten fürs Musical "Show Boat"

Die Einbeziehung von Laienkünstlern hat an der Staatsoperette Tradition.

1982 wurde für die Operette "Der Vogelhändler" (Regie Intendant Reinhold Stövesand)

ein "Extrachor" von 20 Personen gegründet und von Chordirektor Siegfried Fischer ausgebildet.

Der Extrachor wirkte außerdem in den Inszenierungen "Eine Nacht in Venedig" (1984), "Evita" (1987) "Der König David Bericht" (1989) und "Die Fledermaus" (1990) mit. Da all diese Produktionen über mehrere Spielzeiten liefen,

war ein kontinuierlicher Einsatz des Zusatzchores gewährleistet.

DNN-Künstlerportrait von Andreas Schwarze

"Aswintha Vermeulen - Gastsolistin im Musical Show Boat" 30.10.2024

DNN-Rezension von Nicole Czerwinka

"Show Boat" 4. November 2024

SZ-Rezension von Jens Daniel Schubert

"Show Boat" 5. November 2024

zum Anfang der Seite

- 1. Februar 2025 Premiere der Operette "Die Bajadere"

Musik von Emmerich Kálmán | Libretto von Julius Brammer und Alfred Grünwald

Musikalische Leitung: Michael Ellis Ingram | Regie: Juana Inés Cano Restrepo | Bühne: Anna Schöttl | Kostüme: Lena Weikhard | Choreografie: Mandy Coleman | Dramaturgie: Judith Wiemers | Chorleitung: Thomas Runge

Besetzung

Prinz Radjami von Lahore: Timo Schabel | Bryan Rothfuss

Odette Darimonde: Christina Maria Fercher | Steffi Lehmann

Marietta: Dimitra Kalaitzi | Julie Sekinger

Napoleon St. Cloche: Tobias Zepernick | Andreas Sauerzapf

Louis Philipp La Tourette: Marcus Günzel | Hinrich Horn

Graf Armand, Dewa Singh, Adjutant des Prinzen: Michael Kuhn

Pimprinette: Gerd Wiemer

Oberst Parker: Elmar Andree

Direktor Trebizonde: Dietrich Seydlitz

Tänzer*innen: Brooke Squire, Arthur Troitsky, Dominica Herrero- Gimeno, Christian Vitiello

DNN-Rezension von Andreas Schwarze

"Die Bajadere" 3. Februar 2025

SZ-Rezension von Jens Daniel Schubert

"Die Bajadere" 3. Februar 2025

zum Anfang der Seite

- 17. April 2025 Premiere des Musicals "Cabaret"

Buch von Joe Masteroff | nach dem Stück »Ich bin eine Kamera« von John van Druten und Erzählungen von Christopher Isherwood | Gesangstexte von Fred Ebb | Musik von John Kander | Fassung von Chris Walker | Deutsche Fassung von Robert Gilbert

Musikalische Leitung: Peter Christian Feigel | Regie: Matthias Reichwald | Bühne: Karoly Risz | Kostüme: Nini von Selzam | Choreografie: Volker Michl | Dramaturgie: Judith Wiemers | Sound-Design: Martin Wingerath

Conferencier: Marcus Günzel

Sally Bowles: Aswintha Vermeulen

Clifford Bradshaw: Adrian Djokic

Ernst Ludwig: Gero Wendorff

Fräulein Schneider: Silke Richter

Herr Schulz: Bryan Rothfuss

Fräulein Kost: Kaya Loewe

Lulu, ein Kit Kat Klub Girl: Nina Kemptner

Telefon- Girl: Jeannette Oswald

Bobby: Eliton Da Silva de Barros

Max: Vladislav Vlasov

Chor und Ballett

DNN-Rezension von Nicole Czerwinka

"Cabaret" 19. April 2025

- 21. Juni 2025 Premiere der Operette "Ball im Savoy"

Libretto von Grünwald und Löhner-Beda | Musik von Paul Abraham

Musikalische Leitung: Christian Garbosnik, Minsang Cho | Regie: Christian Thausing | Bühne & Kostüme: Timo Dentler, Okarina Peter | Choreografie: Evamaria Mayer | Stepp-Choreografie: Volker Bleck | Dramaturgie: Valeska Stern | Chorleitung: Thomas Runge |

Marquis Aristide de Faublas: Hinrich Horn, Bryan Rothfuss

Madeleine, seine Frau: Christina Maria Fercher, Steffi Lehmann