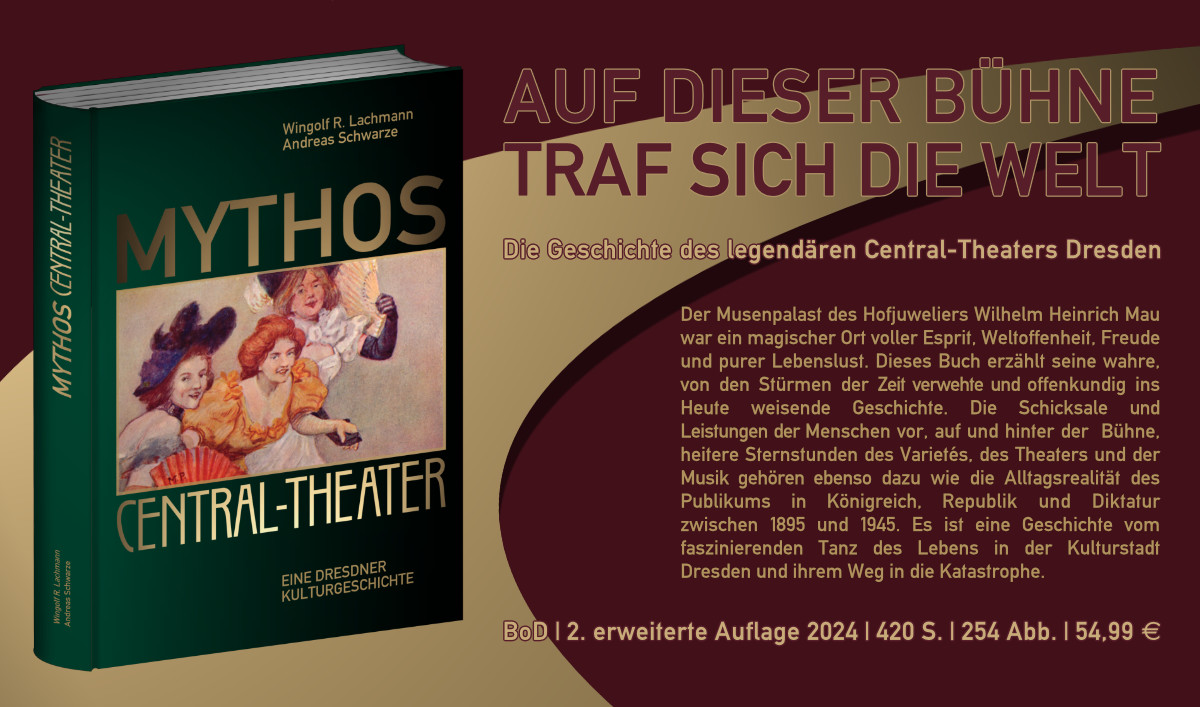

Central-Theater Dresden

Baugeschichte

Direktoren

Kapellmeister und Gastdirigenten

Stars auf der Bühne

Gedenktafel Prager Straße

Archivbestand Central-Theater

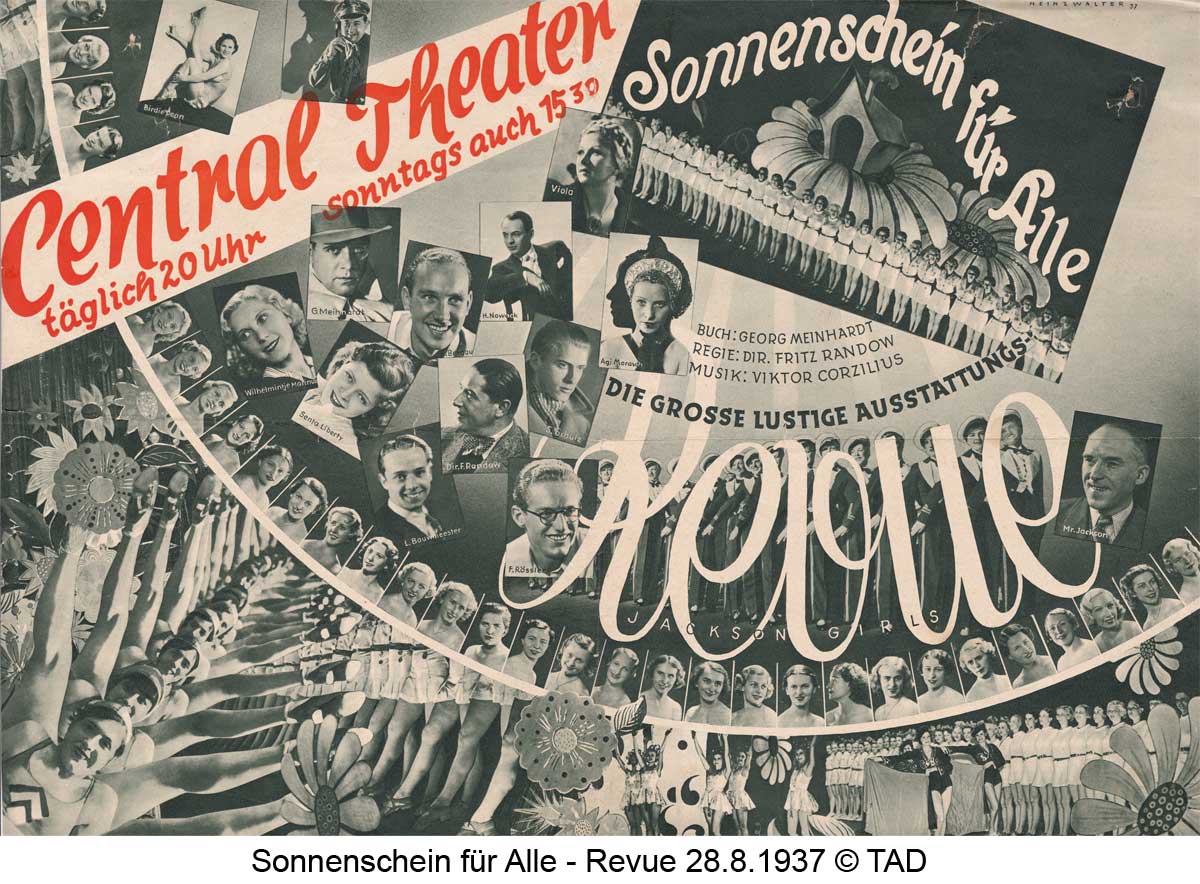

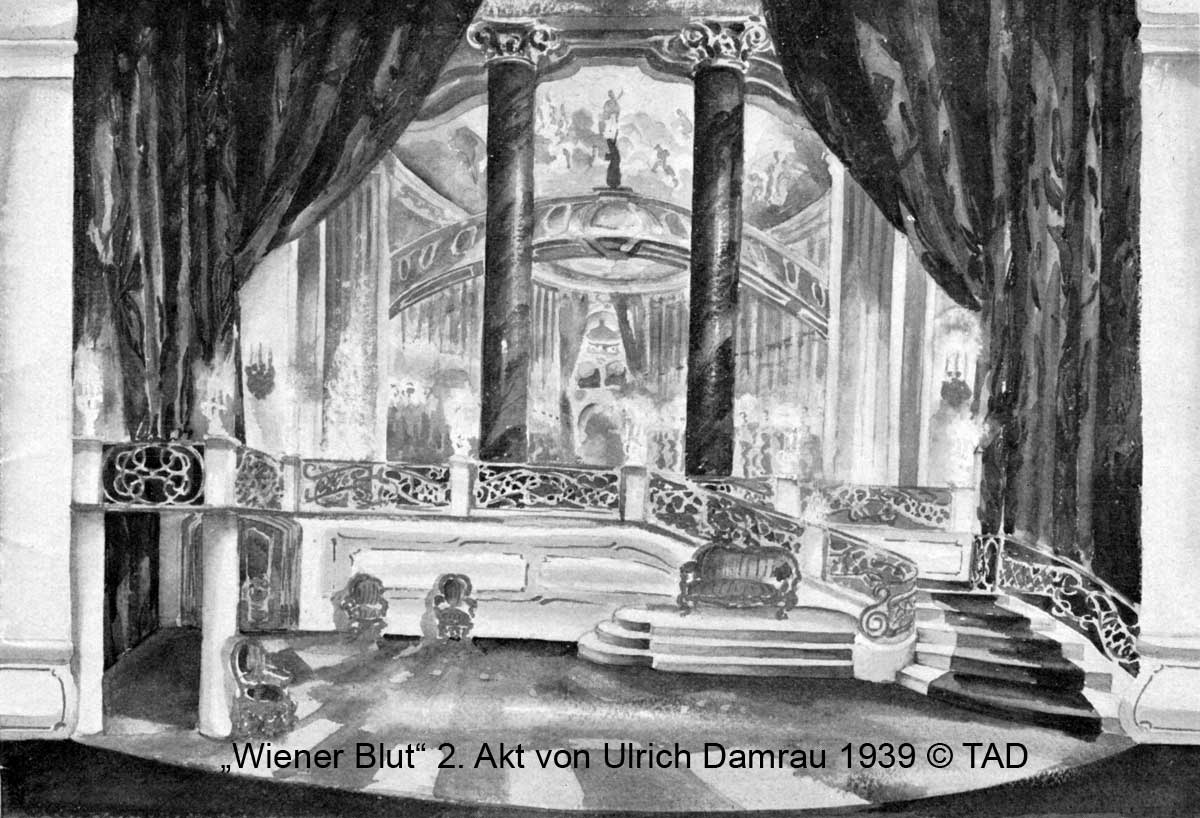

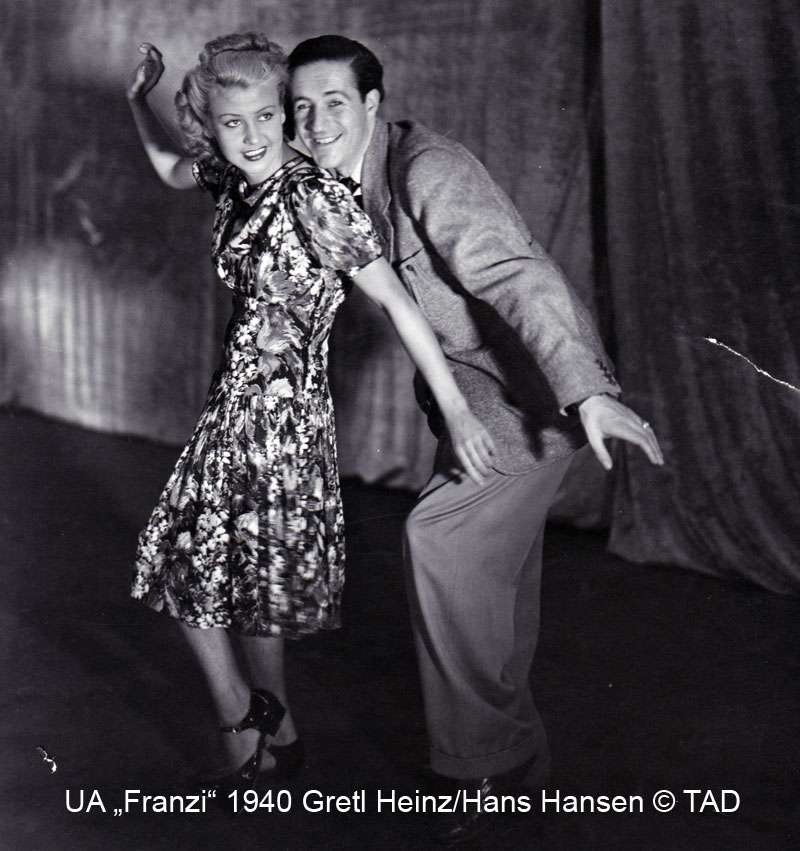

Bildergalerie

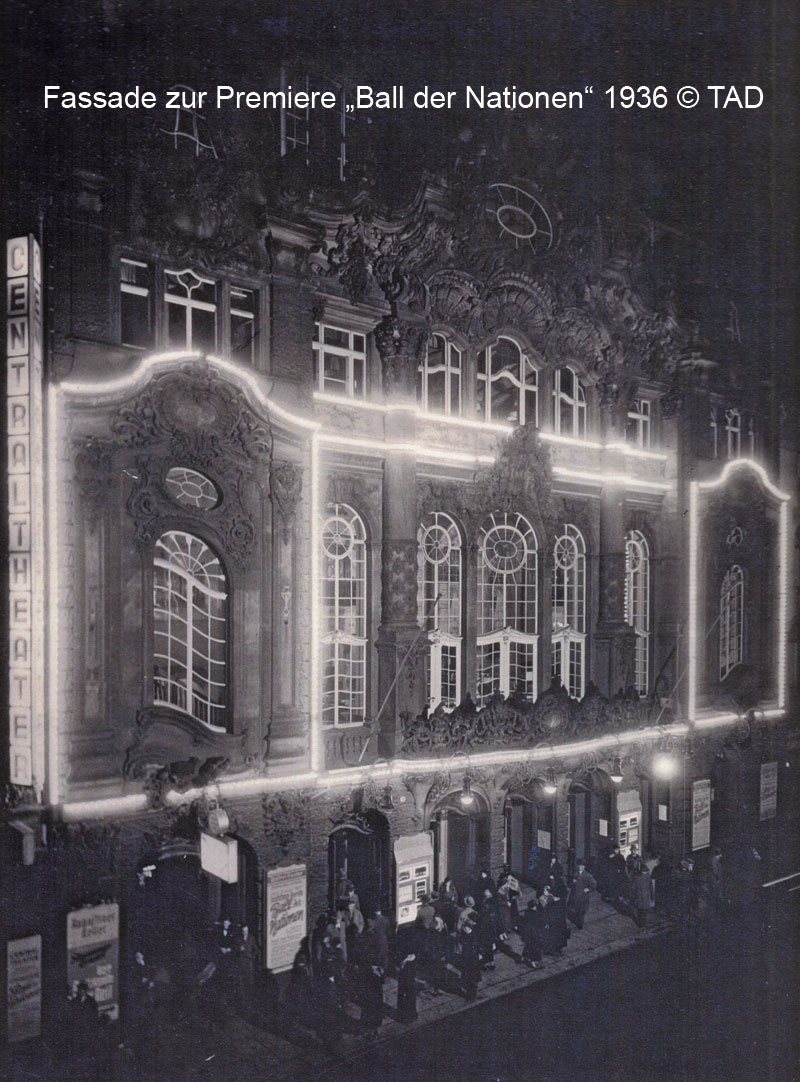

Größtes und bedeutendstes Privattheater der Stadt vor 1945

Varieté | Operette | Revue | Schauspiel

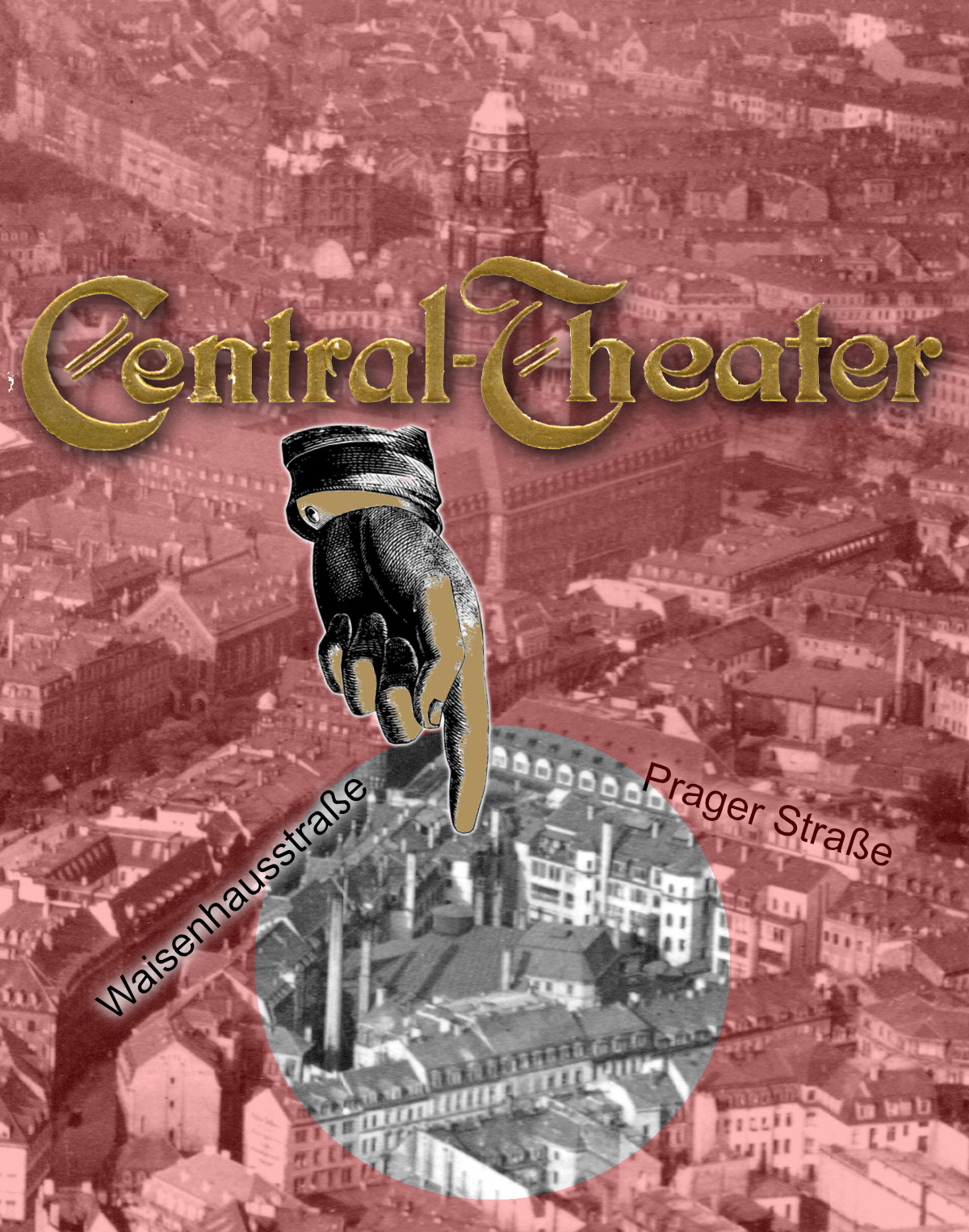

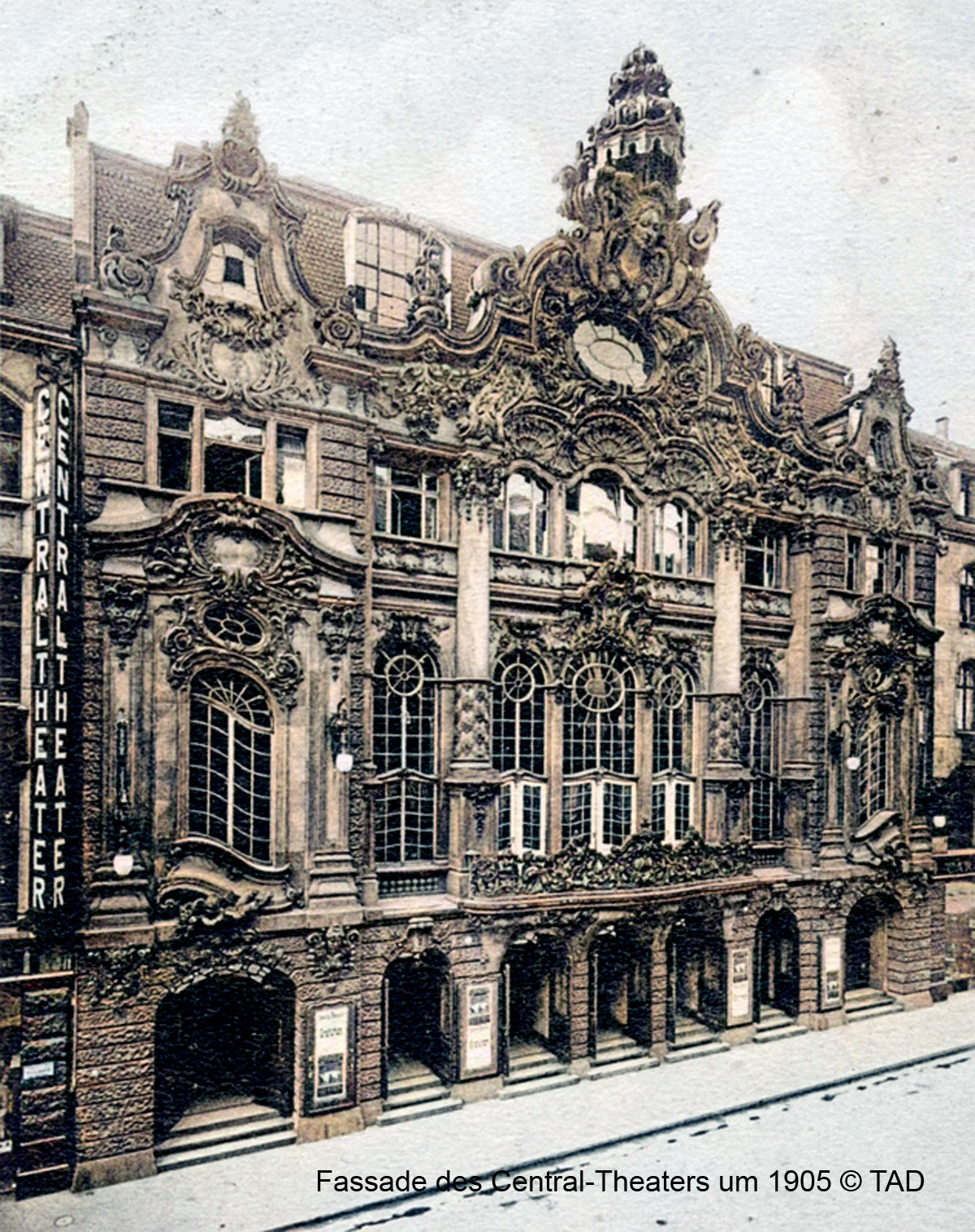

(Waisenhausstraße 6-8, erbaut 1897-98 für 7,5 Mill. Mark auf dem Gelände von Park und Palais Boxberg;

eröffnet am 21. November 1898, zerstört am 13. Februar 1945)

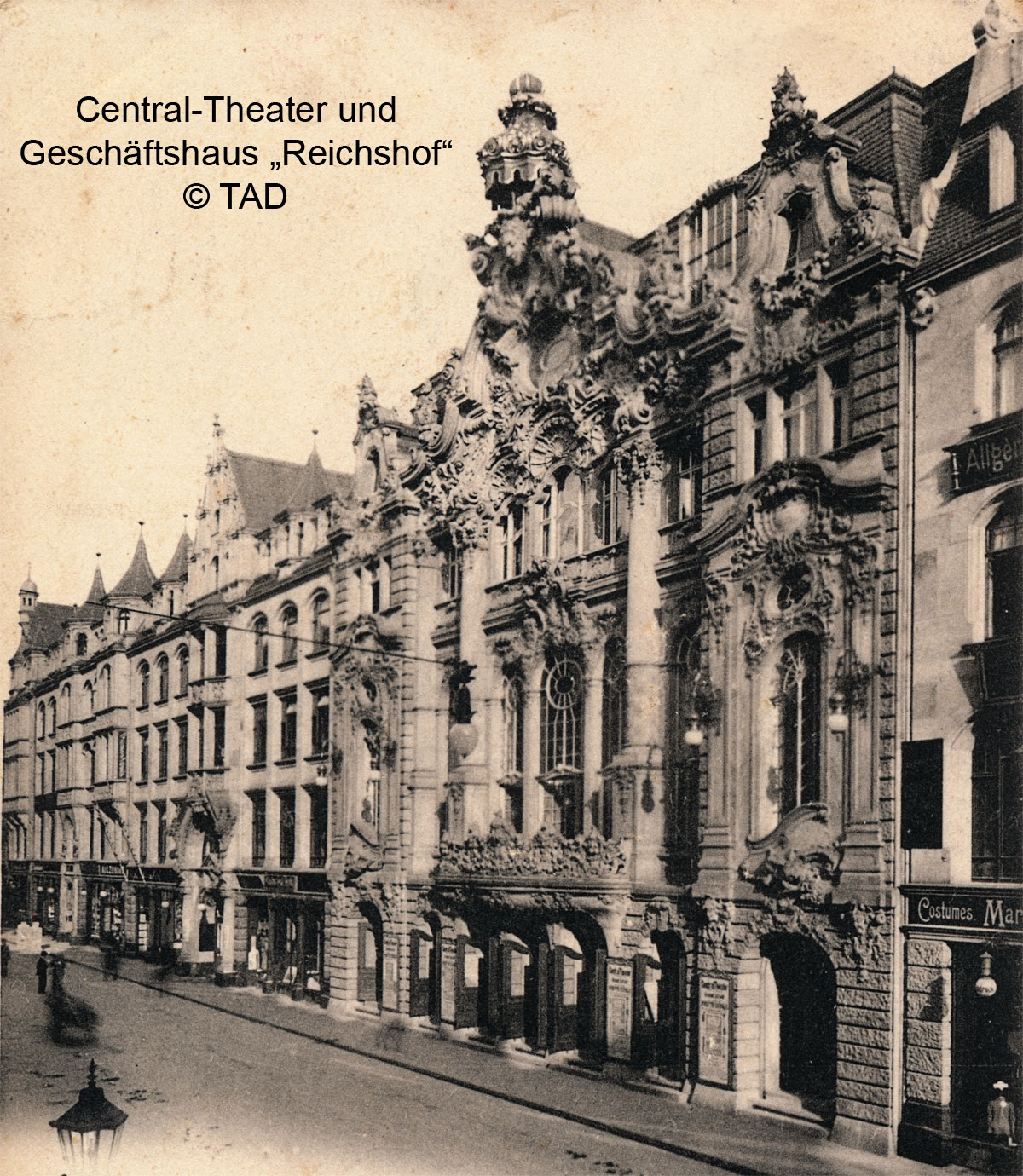

Das prächtige Theater befand sich in einem imposanten Komplex aus Geschäftshäusern, Passagen und Restaurants zwischen Prager -, Waisenhaus -, und Trompeterstraße. Erbauer Heinrich Mau liebte die leichte Muse und brachte mit seinem "Central-Theater" Pariser und Wiener Flair nach Dresden, das sich seit 1871 von einer verschlafenen Residenz rasant zur Großstadt entwickelte.

Die Auftritte internationaler Künstler, Ensembles und Artisten und extravagante Bälle machten die Bühne mit ihren angegliederten Gaststätten zu einer der ersten Adressen für die wohlsituierten Dresdner.

Im ersten Jahr fand im Theater gemäß der erteilten Konzession ein reiner Varieté-Betrieb statt. Doch bereits im April 1899 beantragte Besitzer Heinrich Mau eine Teil-Konzession für die Sommermonate als Schauspielunternehmer, welche am 6. Mai 1899 bewilligt wurde. Im Sommer 1900 begann mit dem ersten Gastspiel des Ensembles des ehemaligen Wiener "Carl-Theaters" in der Waisenhausstraße (mit "Rhodope" von Felix, "Mam'zelle Nitouche von Hervé und "Wiener Blut" von Strauss) die Geschichte der Spielstätte als Varietétheater mit Operetten-Saison. Auf Grund der enormen Publikumsbegeisterung über weitere Operettengastspiele beantragte der Vorsitzende der "AG Bank für Bauten", Karl Denzel, die vollständige Theaterkonzession, welche er am 9. August 1901 erhielt. Der zweite Direktor Alexander Rotter (*1848 – †1909) konnte 1904 ein eigenes Operetten- und Lustspiel-Ensemble ins Leben rufen – Beginn der Erfolgsgeschichte des "Central-Theaters" im Kreis der europäischen Volkstheater. Die größten Bühnenstars ihrer Zeit - u. a. Yvette Guilbert, die Pawlowa, Fritzi Massary und Richard Tauber - und die erfolgreichsten Komponisten und Dirigenten der Operette machten diese Bühne zu einem Hotspot der Dresdner Stadtgesellschaft und zur ersten Adresse für ihre internationalen Gäste. Das Central-Theater kann als Vorläufer von Staatsoperette und Dresdner Kulturpalast betrachtet werden.

Baugeschichte

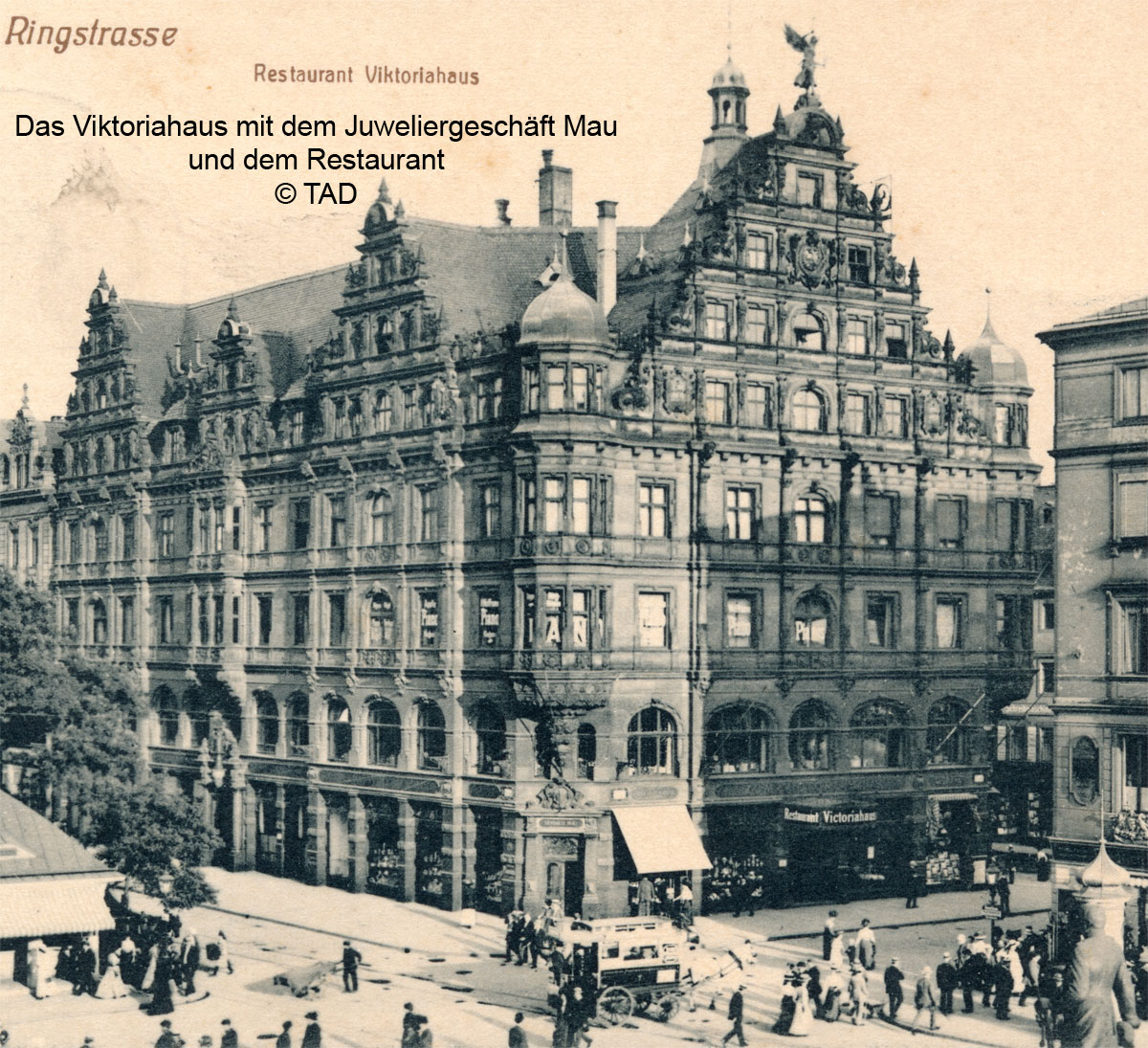

- Bauherr und erster Eigentümer Hofjuwelier Wilhelm Heinrich Mau

(geb. 18. Februar 1843, gest. 22. August 1906)

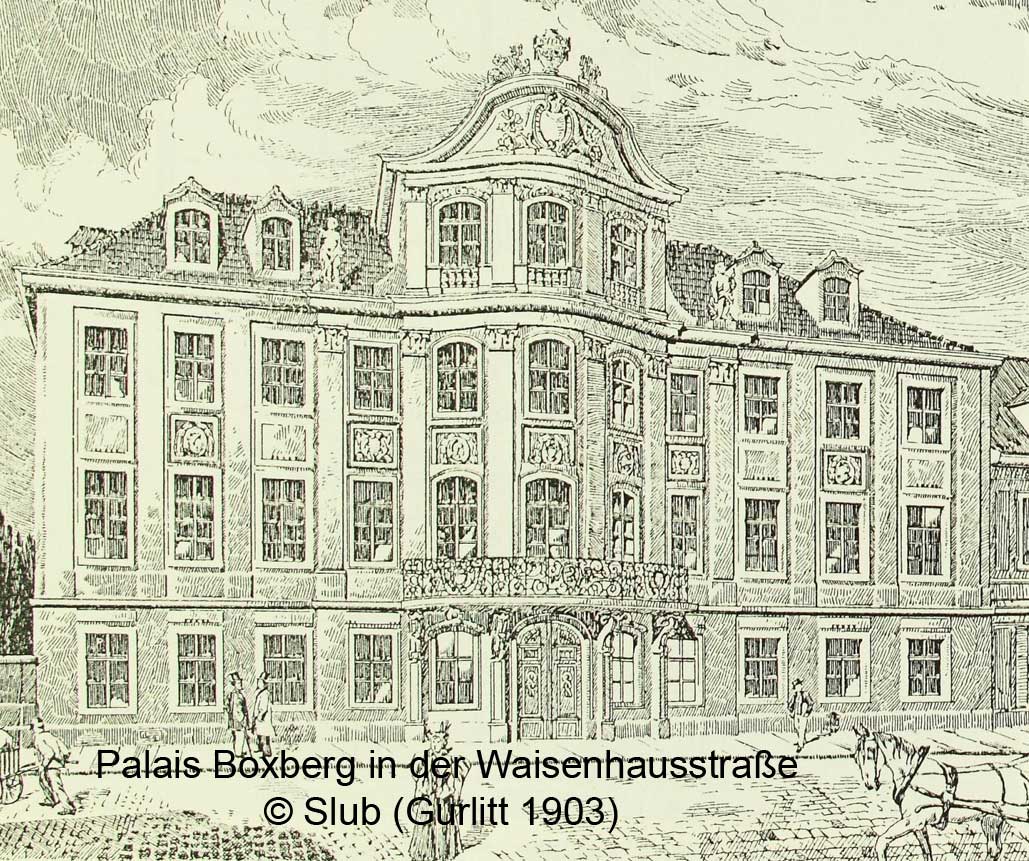

Erbauer des Viktoriahauses (zwischen Ring- und Waisenhausstraße, 1892) - 1895: Wilhelm Heinrich Mau kauft die Grundstücke:

Waisenhausstraße 4 (Photographen-Witwe Hahn),

Waisenhausstraße 6 (Adelheid von Boxberg, Großwelka),

Waisenhausstraße 8 (Garten des Palais Boxberg),

Waisenhausstraße 10 (Hofrat Dr. Jur. Bruno Stübel, Notar),

Prager Straße 6 (Clara v. Bentivegni/ Christine v. Dewitz),

insgesamt 8000 m². Die Prager Straße 4 wird seit 1891 als „Baustelle“ verzeichnet.

- 8. Oktober 1896: Der Kreisausschuss der Königlichen Kreishauptmannschaft (Kanzleigäßchen 1, I. und II. Stock), Kreishauptmann Johann Theodor Schmiedel, genehmigt in mündlicher Verhandlung dem Hofjuwelier Wilhelm Heinrich Mau (1843-1906) den Bau eines neuen Theaters und erteilt ihm die Konzession dazu.

Das Theater kommt auf das Terrain des ehemaligen Boxbergischen Palais in der Waisenhausstraße zu stehen und soll drei Passagen nach der Prager Straße, der Trompeterstraße und der Waisenhausstraße erhalten. - Heinrich Mau erwirbt 1896 zusätzlich die Grundstücke: Trompeterstraße 11 (Richard Muschweck, Fabrikant), Trompeterstraße 13 (Friedrich Hermann Pöhnert, Orthopäde), Trompeterstraße 15 (Hermann Zschau, Kaufmann)

- 19. bis 24. Januar 1897 Öffnung des Gartensaals des Boxbergischen Palais zur Besichtigung vor dem Abriss (DNN 19. Januar 1897)

- März 1897 Abriss der Gebäude Waisenhausstraße 6 und 10

- September 1897 Baubeginn Central-Theater (DNN 21. September 1897)

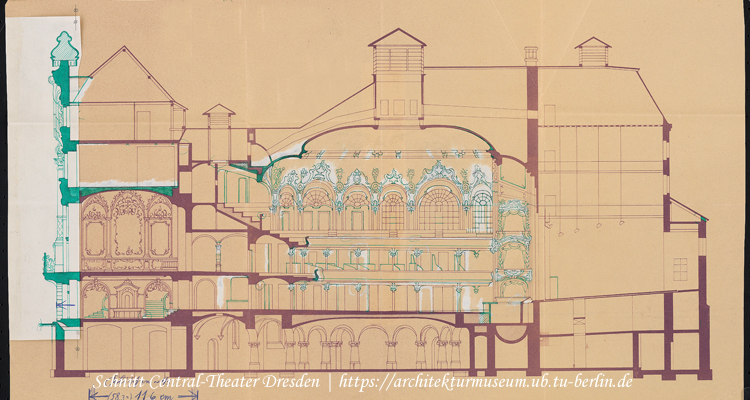

- Ausführung: Architekturbüro Lossow und Viehweger Dresden

- bebaute Grundfläche: 1850 m²

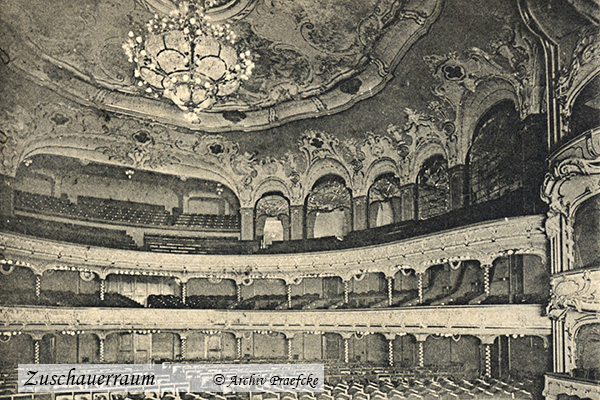

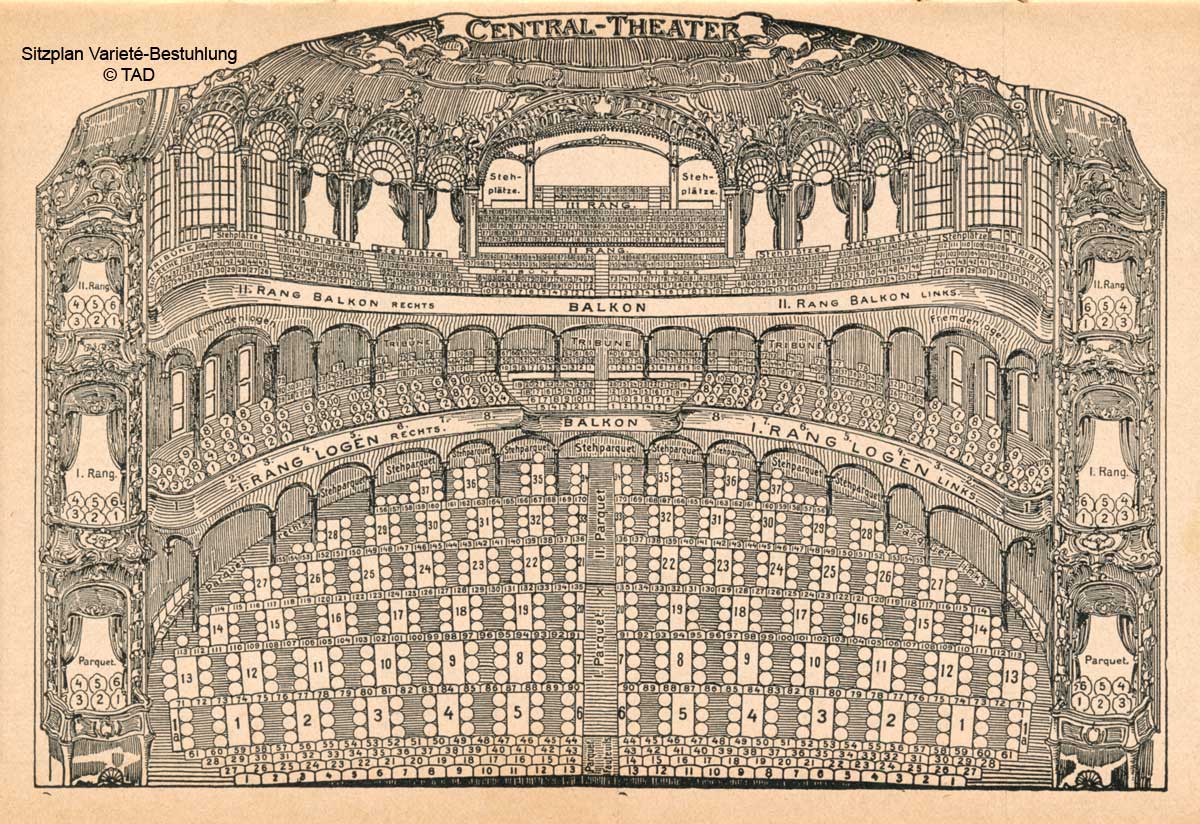

- Zuschauerraum: 530 m², 1689 Plätze (Eröffnung), 17m hoch, 26 m breit, 32 m tief,

3 Ränge, 4 Proszeniumslogen,

Kronleuchter mit 225 Glühlampen - Bühnenhaus: Schnürbodenhöhe 15 m

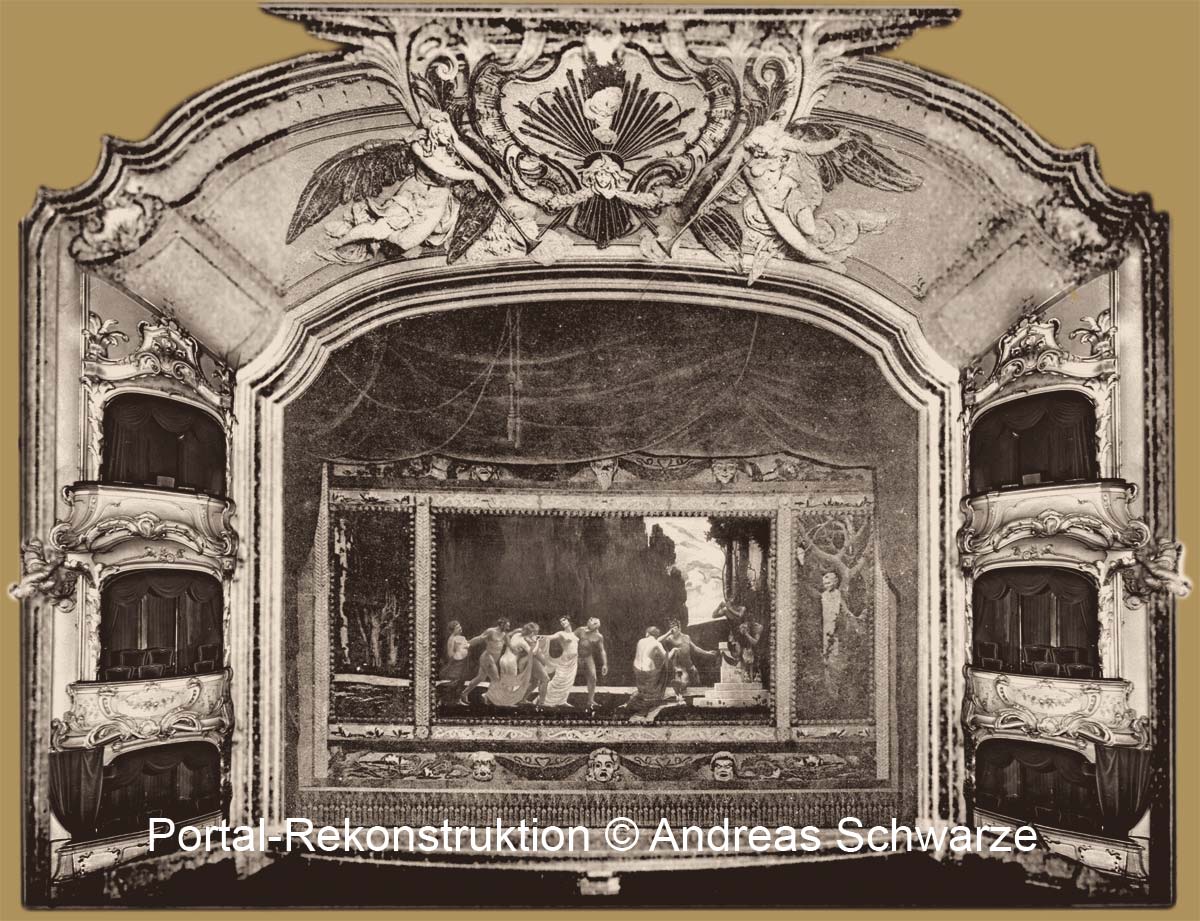

- Bühne: 240 m² Gesamtfläche, Hauptbühne 18 m breit, 11 m tief,

Versenkung: 5 m tief,

Portal: 12,5 m breit, 10 m hoch - Fassade und Stuck innen: Architekt Heino Otto

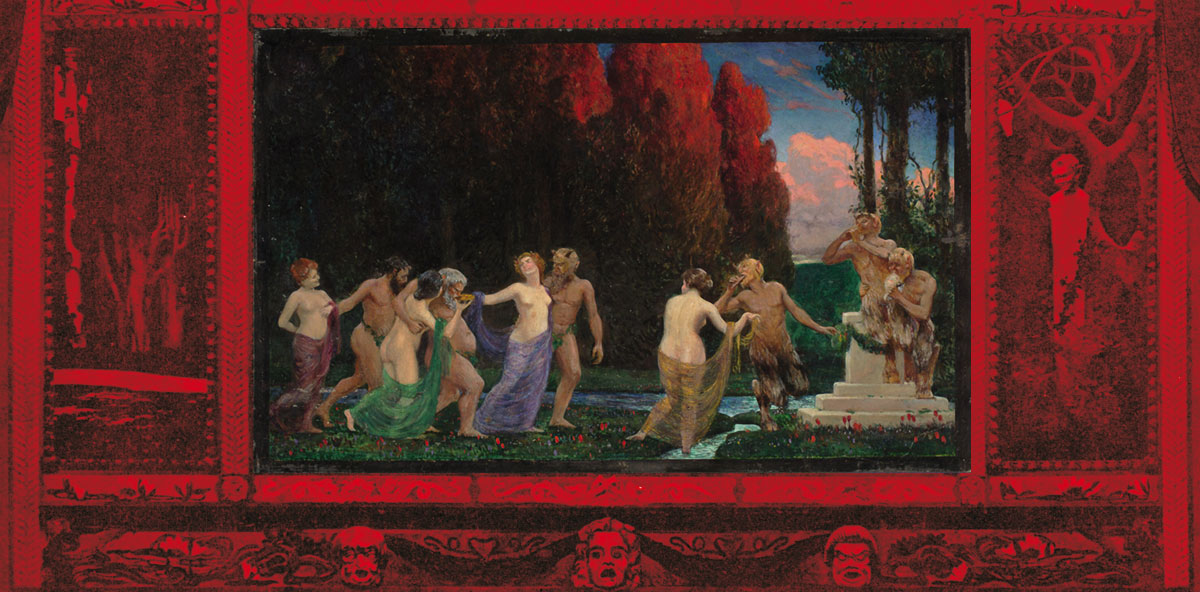

- Deckenmalereien: Fritz Rentsch d.J. mit den Malern Lüttge und Dorsch (Ausführung in 4 Wochen)

- Hauptvorhang: Hans Unger

- Innenausstattung: Rudolf Bagier & Co. Dresden

- Beleuchtungskörper: Seiferthsche Fabriken, Spinn und Sohn Berlin

- Schmiedearbeiten: Spinn und Sohn Berlin

- Heizungsverkleidungen im Foyersaal: August Kühnscherf und Söhne

- Bühnenprospekte von den Theatermalern Hartwig (Berlin), Handrich (Breslau) und Kautsky (Wien)

- Am Anfang eigene Elektrizitätsanlage mit 380 PS Dampfmaschine von der Firma Siemens und Halske

- September 1898 Das Theater ist rohbaufertig, alle Gewerke arbeiten Tag und Nacht, die Eröffnung wird für November angekündigt.

Das gleichfalls zum Mau-Komplex gehörige Geschäftshaus "Reichshof" Waisenhausstraße 10 ist fertiggestellt und wird vom Tapetengeschäft "Schade & Co." (300 m² Ladenfläche im Parterre und 300 m² Lagerfläche im Souterrain) sowie der „Buch- und Kunsthandlung v. Zahn & Jaensch“ bezogen. - Oktober 1898 Der Maler Hans Unger stellt den Schmuckvorhang für das Central-Theater fertig und zeigt ihn in seinem Atelier (DNN, 9.10.1898)

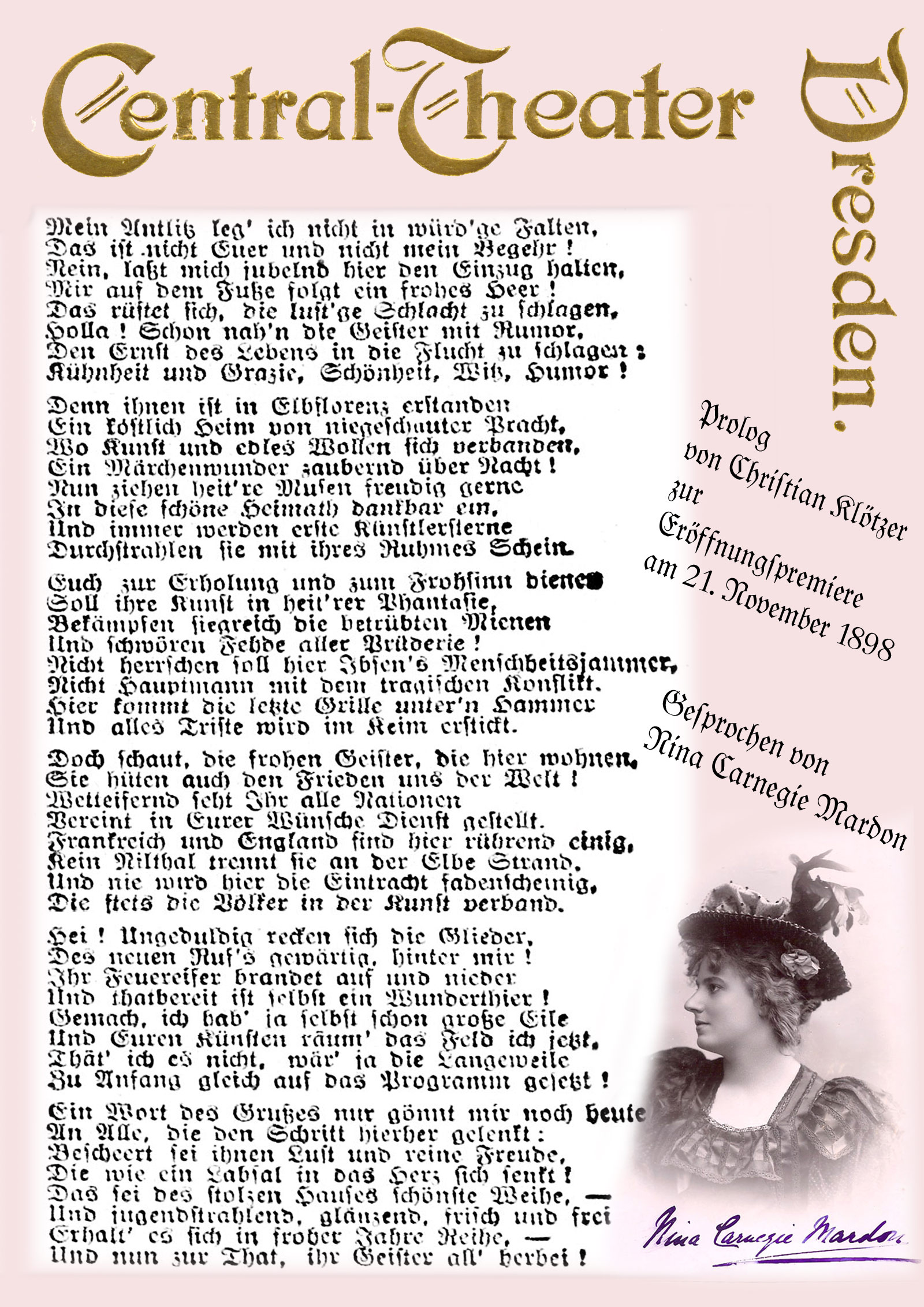

- 21. November 1898 Eröffnungsvorstellung des Central-Theaters

- 30. April 1898 Ende der 1. Saison

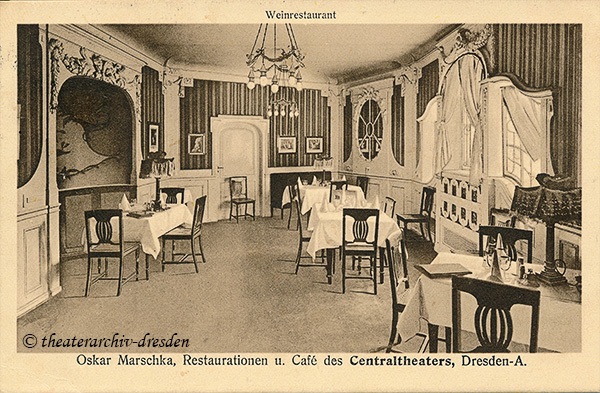

Über den Sommer werden im „Central-Theater“ noch bauliche Ergänzungen vorgenommen (Dresdner Kunst und Leben, 3/1899, Dig-SLUB PDF-Seite 334, DNN 13. Mai 1899)

u.a. soll die Bühne gehoben werden, so dass die Darsteller von allen Zuschauern im Parkett und Parterre bequem gesehen werden können, außerdem erfolgt der Ausbau des Kellerrestaurants und der Bau von Café und Weinstube. - 28. August 1899 Gründung der "AG Bank für Bauten" Direktor: Karl Denzel (ehem. Prokurist der Firma H. Mau)

Aktienkapital: 3 Mill. Mark, auszugebende Anleihen 3,5 Mill. Mark;

Aufsichtsrat: Consul Max Arnhold, Bürgermeister a.D. Max Klötzer, Commerzienrat Consul Th. Menz, Hofjuwelier Mau, Stadtrat Kammsetzer, Architekt William Lossow, Fabrikbesitzer Clemens Hildebrandt (Firma Kelle & Hildebrandt, Eisen-und Metallgießerei, Hohenthalplatz 4-6/ Waltherstr.)

Geschäftsstelle: Waisenhausstraße 8, II. Stock (DNN 29./ 30. August 1899)

Das Grundstück Prager Straße 4 wird von der „Bank für Bauten AG“ erworben (brachliegende Baustelle, ehemals Raus Erben) und der Nr. 6 zugeschlagen.

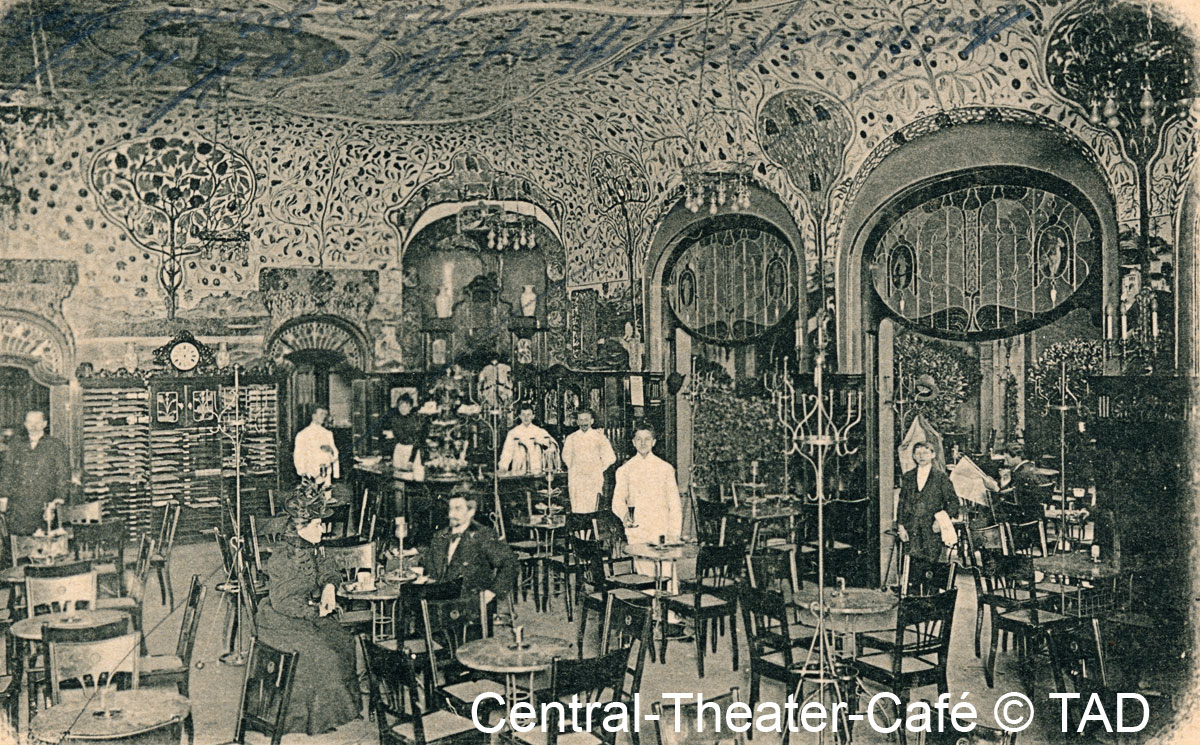

Bau des Gebäudes Prager Straße Nr. 6 und der Central-Theater-Passage mit dem Central-Theater-Café. In den Mau’schen Neubauten mieten sich u.a. das ausführende Architekturbüro Lossow (Waisenhausstraße 8), die Dresdner Niederlassung von Siemens und Halske (Ausführung der Elektro-Anlagen, u. a. im CT) und das Sekretariat des Dresdner Rennvereins ein (Prager Straße 6) - 4. November 1899 18 Uhr Eröffnung des Central-Theater-Cafés

Zwei große Räume im Erdgeschoß, Wintergarten, Billardsaal mit separierten Sitzgruppen im 1. Stock.

Zugang vom Foyer des Theaters über das Weinrestaurant und ab Herbst 1900 durch die Passage.

Wintergarten im Stil des Boxbergischen Palais, zweiter Saal in rotpoliertem Mahagoni. (Beschreibung DA 12.11.1899)

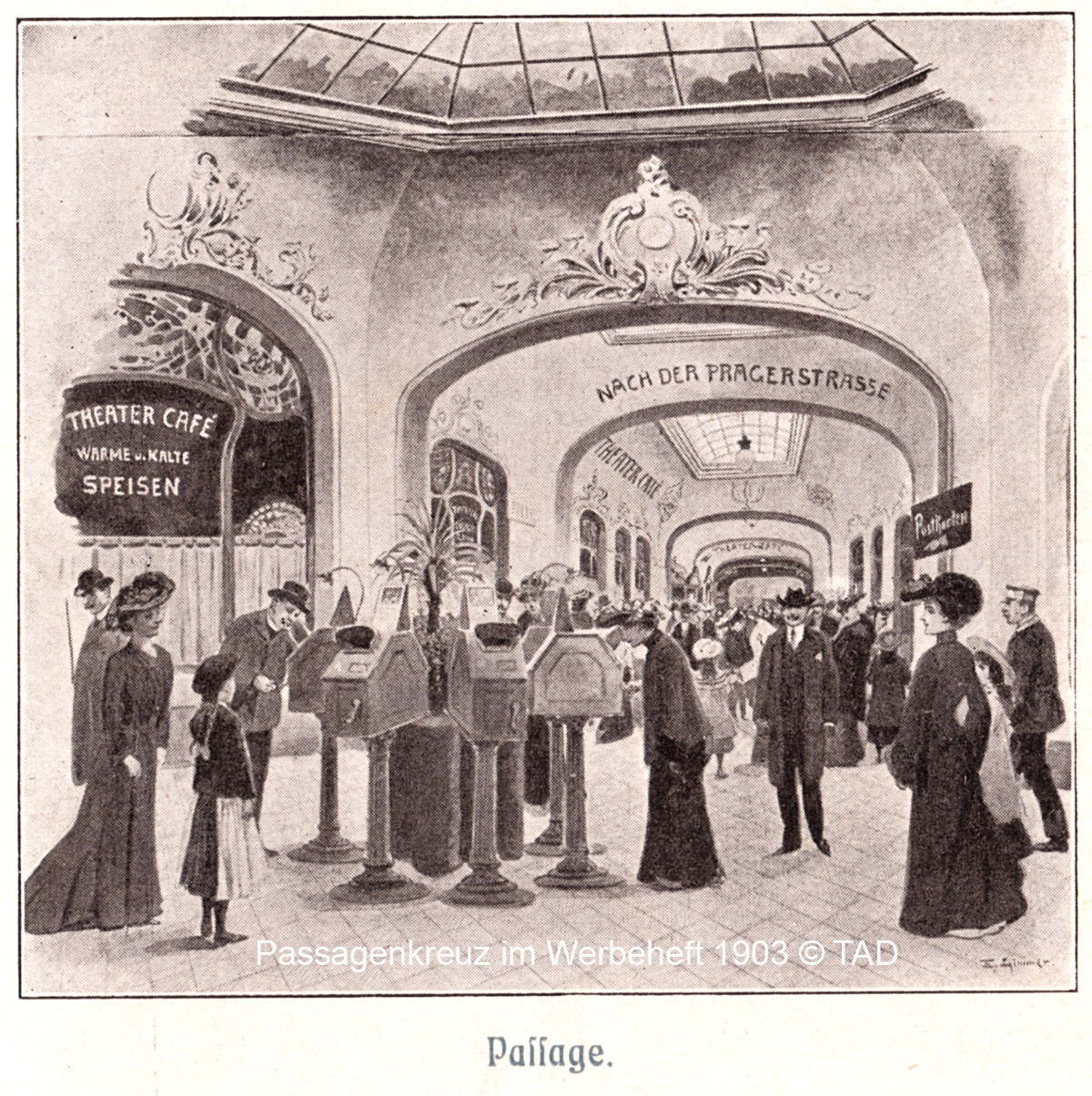

Am 3. November Festbankett zur Einweihung mit 200 geladenen Gästen. Heinrich Mau abwesend, auf Reise im Süden. Man bringt ein Hoch auf ihn aus und sendet ein Telegramm. (DA 4.11.1899) - 1. April 1900 Eröffnung der ersten Geschäfte Prager Straße (4)/ 6, bis Oktober,

Fertigstellung der „Central-Theater-Passage“ mit den Ausgängen Prager Straße 6, Trompeterstraße 15 und Waisenhausstraße 8. - Eigentümerin des Theaters ist ab 1901 die "Aktiengesellschaft Bank für Bauten"

Direktor Denzel bekommt am 9. August 1901 die volle Schauspielkonzession.

Ab 1925 übernimmt die "Central-Theater Betriebsgesellschaft m.b.H." (Tochter der "AG Bank für Bauten"/ später "AG für Bauten") die Geschäfte - Juni 1914 Renovierung des Zuschauerraums, Restaurierung der Deckengemälde, Einbau eines verschiebbaren Bühnenportals

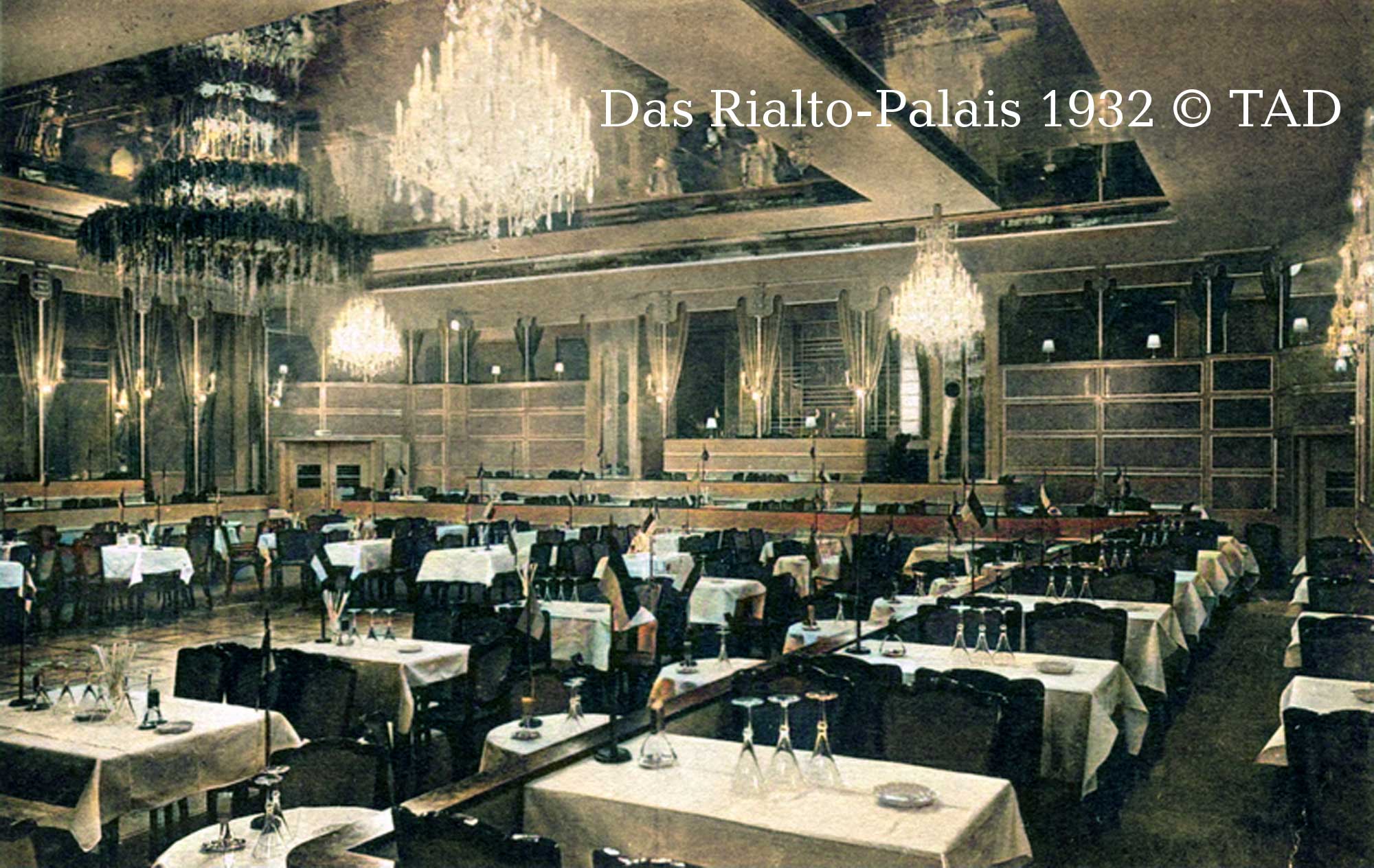

- August bis Dezember 1928 Abriss des Central-Theater-Cafés und der Künstlerspiele und Neubau des "Rialto-Palais"

Architekt Heinrich Wichmann

" Als größtes Vergnügungs-Etablissement Dresdens enthält es ein Konzert-Café im Erdgeschoß und ein Tanzkabarett im Obergeschoß mit je einer Bar.

Die Räume für die Bewirtschaftung liegen in einem Zwischengeschoß und Dachgeschoß. Bei dieser Aufgabe waren besonders große Schwierigkeiten technischer Natur zu bewältigen.

Im Herzen der Stadt, auf sumpfigem Grund, in einem von Geschäftshäusern umbauten Hofe, waren die alten "Central-Theater-Künstlerspiele" abzureißen und ein Neubau aufzuführen, wofür ein freier Bauplatz von nur wenigen Quadratmetern zur Verfügung stand. Auch die Anfuhr der Materialien, speziell der großen Träger für das Eisenskelett, war durch den Platzmangel ungeheuer erschwert. Der Bau lehnt sich mit zwei Seiten an die Nachbarhäuser, an den zwei anderen besteht wohl ein Abstand von diesen, der aber nur einen schmalen Hofgang von wenigen Metern Breite freiläßt . Die Arbeiten des Abbruchs, Aufbaus und Ausbaus bis zur betriebsfertigen Ubergabe wurden in der Zeit von nur 4 1/2 Monaten geleistet!

Das Vestibül, ebenerdig, enthält die Garderobe für die Gäste des Konzert-Cafés und den Zugang zu diesem, den Eingang zur Herrenbar ,,Zellvag-Bar", den Aufgang zum Tanzkabarett.

Die untere Zone der Wände ist zum Teil mit Holz verkleidet. Die Rahmung des Pannels und seine Aufteilung gibt Gelegenheit, einen wirkungs vollen Kontrast zu dem diffusen Glanz der silberpatinierten Decke und Wände herauszuarbeiten. ln sich gefestigt durch dunkler gehaltene Binnen- und Randprofile, stehen sie in Konsonanz zu den Fensterausschnitten der kleinen Verkaufs- und Telephonboxen, dem Gitterwerk der Schächte für die Warmluftheizung. Die ganz in Silber gehaltene Decke und Oberzone der Wände, das zarte Kobaltblau der Fußbodenfliesen strahlen eine festliche Stimmung aus, die sich den Gästen bereits beim Eintritt mitteilen soll. Die zwei Deckenleuchtkörper stehen im Widerspiel der Kräfte zu einander: mit dem einen, zweimal räumlich gebrochenen Trakt korrespondiert ein n-förmiger Gruppentrakt. Der erste gibt wie ein Wegweiser die Marschroute für den Besucher — geradeaus in die Parterreräume oder links hinauf in das Obergeschoß. Der zweite bildet zu dieser Richtungstendenz eine Fermate, sich links zu wenden nach der Garderobe und von da sich umzudrehen zum Eingang ins Café. ln der Richtung der Hauptachse liegt die Doppeltür zur Makassar-Herrenbar, flankiert von gleichhohen Spiegeln.

Der Zugang zum Tanzkabarett führt ins Zwischengeschoß an der Kasse vorbei zur Garderobe, von wo dann die Treppen doppelzügig nach dem Hauptgeschoß hinaufsteigen. Der eine Lauf führt an der Frauenbar ("Kasema-Bar") vorbei. Die Herrenbar ist in Makassar-Ebenholz dunkel und seriös gehalten, die Frauenbar dagegen licht, verträumt.

Die Eingänge zum Tanzkabarett sind in die Ecken gelegt, um beim Eintritt der Gäste während der Darbietungen die auftretenden Künstler nicht zu stören. Die Raumdisposition ändert sich gegenüber dem Konzert-Café. Zwei übereinander geordnete Rampen an den Seiten, an der Rückwand gegenüber der Bühne überhöht durch eine dritte, verbürgen ungehinderte Sicht.

Die Bühne ist so angelegt, daß sie jederzeit vergrößert, aus einer Kleinkunstbühne in eine Varietébühne für Gruppendarbietungen verwandelt werden kann."

(Heinrich Wichmann: Neue Werkkunst; Friedrich Ernst Hübsch Verlag 1929)

Dank an Klaus Döge für das Bild von der Aufgangstreppe und wichtige Hinweise zur Recherche und Baugeschichte! - 28. Dezember 1928 Eröffnung des "Rialto-Palais"

("Größte Vergnügungsstätte Dresdens", Inhaber Fritz Miller) - Januar 1931 Die Bühne des Central-Theaters bekommt einen neuen Wolken-Projektionsapparat und einen neuen Rundhorizont

- Februar/März 1931 Einbau einer Drehbühne von 11,5 m Durchmesser unter Leitung der Bühnen-Maschinerie-Inspektoren Scheffler und Pflugbeil

- Juli 1932 bis Januar 1933 Einbau eines modernen Filmtheaters mit über 1000 Plätzen, Klimanlage und Lichtorgel im Bühnenbereich unter dem "Rialto-Varieté" bei laufendem Betrieb aller Gebäude

Architekt: Walter Sachs - 5. Januar 1933 Eröffnung des "Universum-Filmtheaters" mit dem neuen Science-Fiction Film der UFA "F.P. 1 antwortet nicht" mit Hans Albers

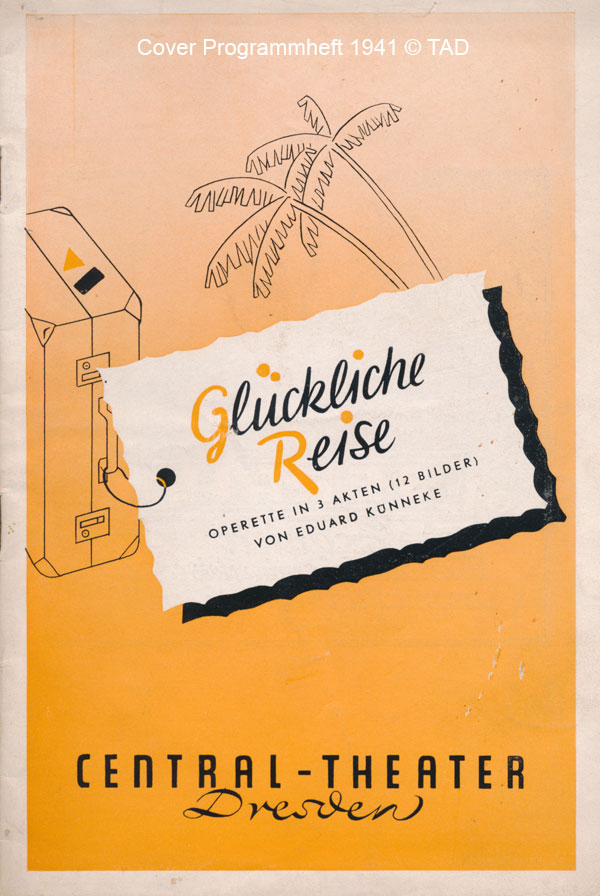

- 31. August 1944 Letzte Theatervorstellung: "Glückliche Reise" von Künneke, fast alle Theater werden für den "totalen Krieg" geschlossen,

das Personal wird in die Rüstungsindustrie oder an die Front verabschiedet. Der Theatersaal wird von der UFA als Kino weitergenutzt, denn das unterirdische "Universum-Filmtheater" wurde von der Wehrmacht als Lagerraum beschlagnahmt. - 5. Februar 1945 13:30 Uhr letzte Filmvorführung im Central-Theater, Kindervorstellung mit „Der kleine Muck“ von Franz Fiedler (DT 1944).

Danach endgültige Schließung durch den Reichskriegskommissar Albert Forster - Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 Zerstörung der Dresdner Altstadt und des Central-Theaters,

der Kostümlager Am See Nr. 21 und Trompeterstraße 12 sowie des Dekorationslagers in den Trianon-Sälen, Direktor Schneider, der Direktor der "AG für Bauten", und Kurt Schütt, Oberspielleiter des CT, kommen ums Leben. Nach dem Luftangriff führt Rechtsanwalt Dr. Schmitz die Geschäfte der AGfB weiter.

zum Anfang der Seite

Direktoren des Central-Theaters

- Gustav Woldemar Kammsetzer (* 9. Juni 1867; † 10. April 1904), Amtszeit 1898-1904

- Alexander Rotter (* 27. Februar 1848; † 16. August 1909), Amtszeit 1904-1909

- Heinz Gordon (* 17. Dezember 1871; † 14. Juni 1944 KZ Theresienstadt), Amtszeit 1909-1913

- Samuel Rachmann (* 1878; † 1930), Amtszeit 1913-1914

- Otmar Lang (* 24. Dezember 1870; † nach 1945), Amtszeit 1914-1922

- Arthur Spitz (* 1. Dezember 1890; † 24. Januar 1950), Amtszeit 1922-?

- Miksa Preger (?), Heinz Saltenburg (* 16. Mai 1882; † 23. September 1948), Jean Gilbert (* 11. Februar 1879; † 20. Dezember 1942); Amtszeiten 1925-1927

- Hans Lüpschütz (* 1. September 1877; † 3. Juli 1942) und ab 1929 Kurt Lerch (?), Amtszeit 1927-1933

- Georg Wörtge (* 22. November 1888; † 7. Dezember 1977) und Karl Sukfüll (* 29. Mai 1876; † 27. August 1957), Amtszeit 1933-1936

- Heinz Hentschke (* 20. Februar 1895; † 3. Juli 1970), Amtszeit 1936-1937

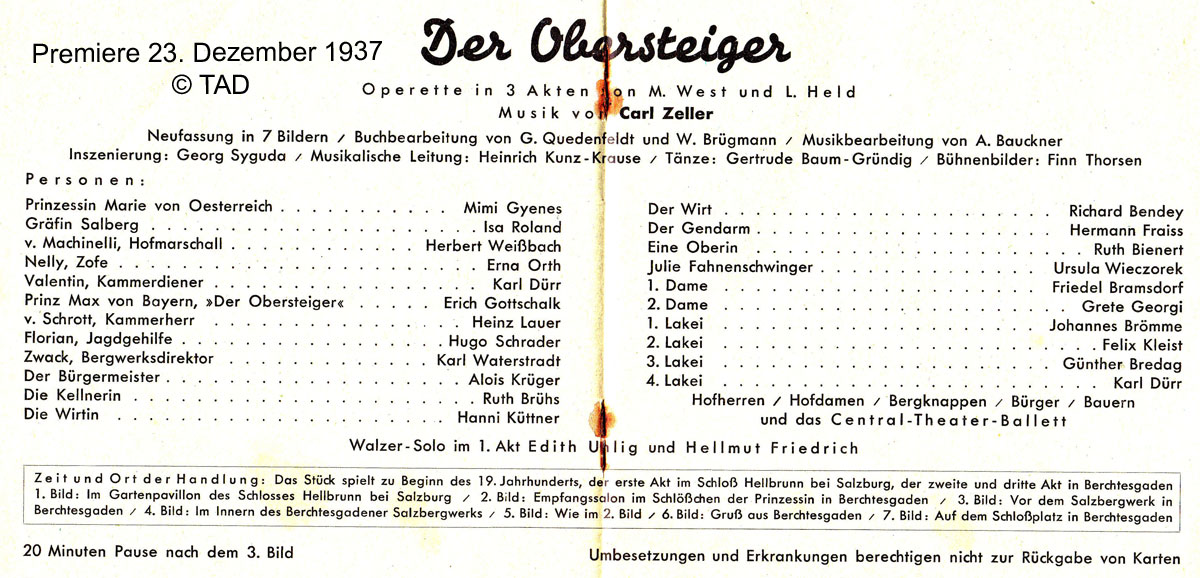

- Fritz Randow (* 22. Januar 1891; † 28. Februar 1953), Amtszeit 1937

- Hermann Jardin (* 7. Oktober 1899; † 9. September 1973), Amtszeit 1937-1945

zum Anfang der Seite

Kapellmeister und Gastdirigenten des Central-Theaters

- Dominik Ertl, Georg Pittrich, Georg Bradsky, Bruno Hartl, Eugen Szenkár, Fritz Kessner, Werner Göbel, Sylvio Mossee, Heinrich Kunz-Krause, Siegfried Schulz, Peter Klier, Alexander Hautsch

- Leo Fall, Oskar Straus, Franz Lehár, Franz Schönbaumsfeld, Richard Tauber, Jean und Robert Gilbert, Robert Stolz, Werner Schmidt-Boelcke, Paul Lincke, Peter Kreuder

zum Anfang der Seite

Stars auf der Bühne des Central-Theaters (Auswahl)

- Operette

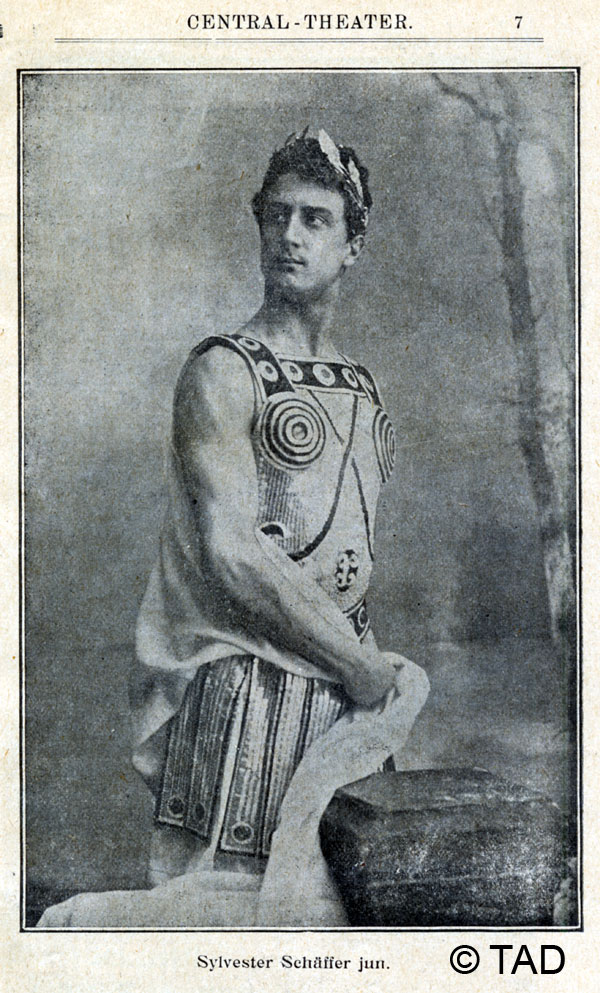

Lina Abarbanell, Oscar Aigner, Armand d'Ary, Maria Beling, KS Hans-Heinz Bollmann, Annie Dierkens, Käthe Dorsch, Uschi Elleot, Otto Falvay, Fritz Fischer, Elisabeth Friedrich, Mizzi Günther, Mimi Gyenes, Max Hansen, Käthe Hansen, John Hendrik, Käthe Herold, Johannes Heesters, KS Karl Jöken, Curd Jürgens, Melitta Kiefer, Otto Marlé, Fritzi Massary, Eric Ode, Max Pallenberg, Mario Parlo,Johanna Schubert , Fritz Schulz, Ferry Sikla, KS Richard Tauber, KS Willy Thunis, Gerda Walde, Harry Walden, Georg Wörtge - Varieté/Vortragskunst

Frank-Bonhair-Akrobatentruppe, Eden-Ensemble von Bruno Schenk, Clown Grock, Yvette Guilbert, Trude Hesterberg, Holloway-Trio, Harry Houdini, Arthur Preil (Rundfunk-Humorist), Otto Reutter, Charlie Rivel, Marcell Salzer, Richard Sawade (Tiger-Dompteur), Sylvester Schäffer (Ikarier, Kunstschütze, Athlet, Jongleur, Schnellzeichner, Geiger, Zauberkünstler, Schulreiter), Ephraim Thompson (Elefanten-Dompteur), Claire Waldoff - Tanz

Isadora Duncan, Mildred Howard de Grey, Anna Pawlowa, Laurent Novikoff, La belle Otero, Saharet, Original-Lawrence-Tiller-Empire-Girls, La Tortajada, Geschwister Wiesenthal, Central-Theater-Ballett, Jackson-Girls - Schauspiel

Max Adalbert, Coquelin aîné, Albert Bassermann, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Otto Gebühr, Ermete Novelli, Friedrich Kayßler, Werner Krauß, Alexander Moissi, Réjane, Felix Schweighofer, Agnes Sorma, Eduard v. Winterstein

zum Anfang der Seite

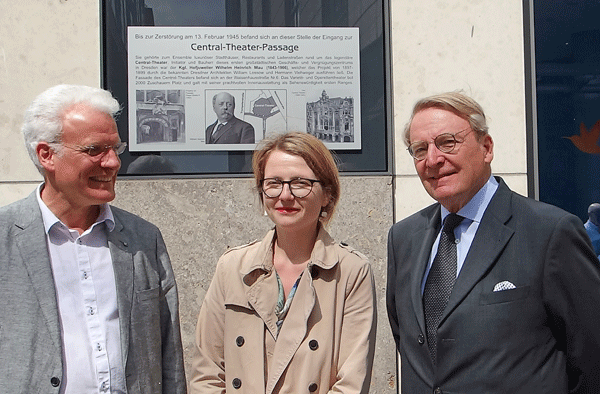

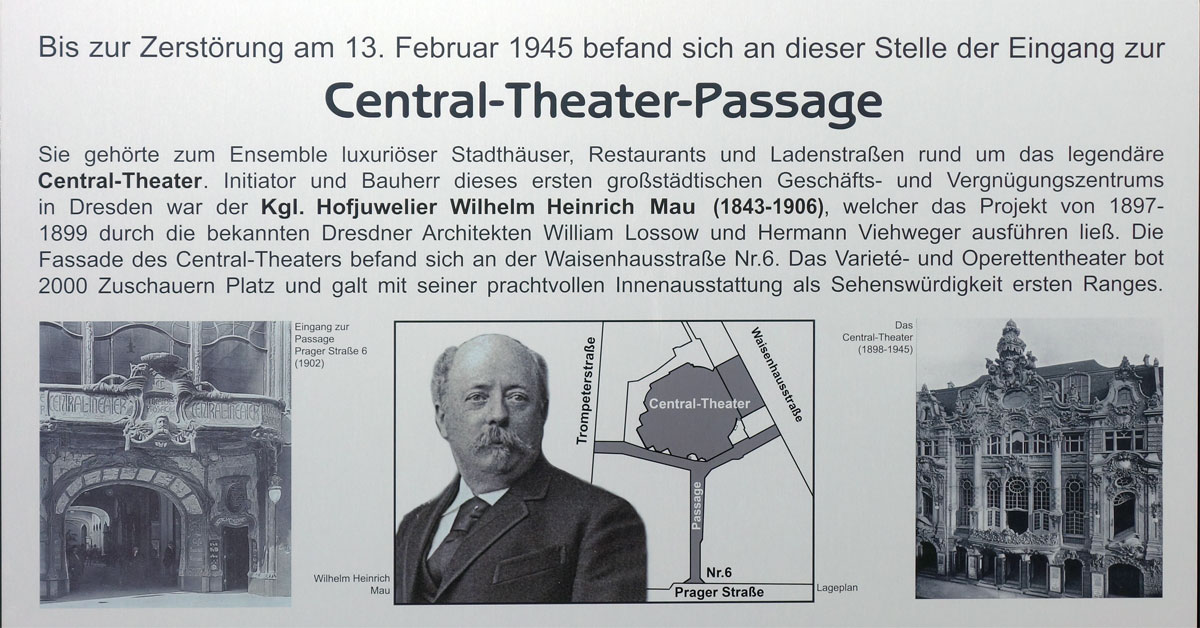

Gedenktafel in der Prager Straße

Am 26. Mai 2017 wurde am heutigen Gebäude Prager Straße Nr. 6 in Dresden (Peek & Cloppenburg)

eine Gedenktafel für Hofjuwelier Heinrich Mau und das Central-Theater enthüllt.

Der Initiator und Stifter ist Wirtschaftsmanager, Rechtsanwalt und Kunstmäzen Wingolf R. Lachmann

aus Hamburg(rechts im Bild), der Urenkel Heinrich Maus. Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Bild Mitte) nahm mit ihm die Enthüllung vor und würdigte die Verdienste Maus für die kulturelle und geschäftliche Entwicklung Dresdens am Ende des 19. Jahrhunderts. Gestaltet wurde die Tafel von Andreas Schwarze (im Bild links).

Wingolf R. Lachmann ist seit 2014 der bedeutendste Förderer und Unterstützer des Theaterarchivs Dresden und engagierte sich 2021 auch als Herausgeber für das Buch "Mythos Central-Theater", in dem Autor Andreas Schwarze nach sieben Jahren intensiver Recherche erstmalig die Geschichte des Central-Theaters und seiner Menschen komplett und im Kontext zur Zeitgeschichte darstellte.

zum Anfang der Seite

zum Anfang der SeiteBestand im Theaterarchiv Schwarze Dresden

- 50 vollständige Jahreschroniken des Theaterbetriebs im Kontext zur Zeitgeschichte von den Projektanfängen bis zur Zerstörung

- Foto- und Programmsammlung

- Datensammlung Künstler-Biografien

- Künstler-Nachlässe

- Sachsammlung

- Auswahl von Dokumenten, alle weiteren Informationen und Digitalisate auf Nachfrage

Die Chronik des Central-Theaters 1895-1909

Die Chronik des Central-Theaters 1918

Die Chronik des Central-Theaters 1926

Die Chronik des Central-Theaters 1932-33

"Die Dollarprinzessin" 1908 Programmzettel (Theaterarchiv Schwarze)

"Der Zarewitsch" 24.10.1930 Programmheft (Theaterarchiv Schwarze)

"Viktoria und ihr Husar" 06.12.1930 Programmheft (Theaterarchiv Schwarze)

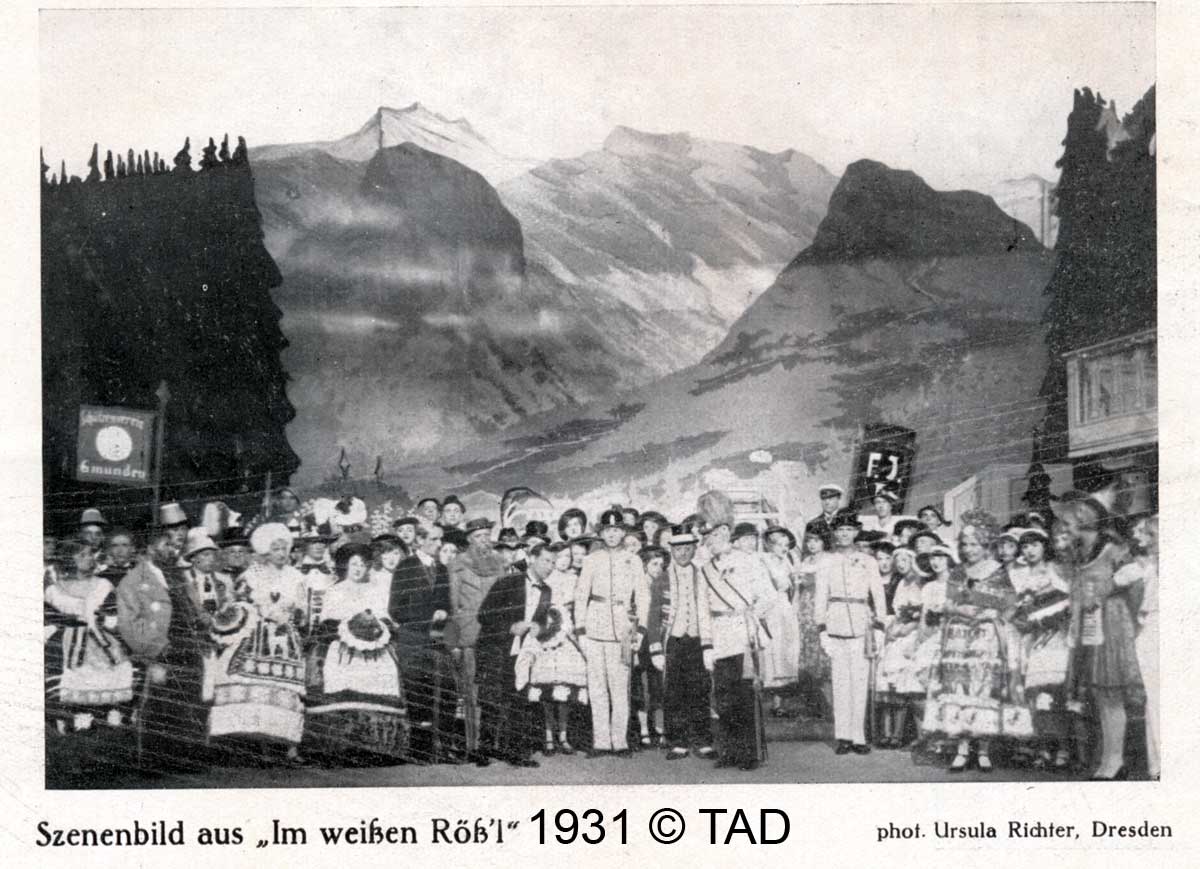

"im Weissen Rössl" 01.09.1931 Programmheft (Theaterarchiv Schwarze)

"Im Reiche des Indra" 13.2.1940 Programmheft (Theaterarchiv Schwarze)

"Der Obersteiger" 25.11.1941 Programmheft (Theaterarchiv Schwarze)

zum Anfang der Seite